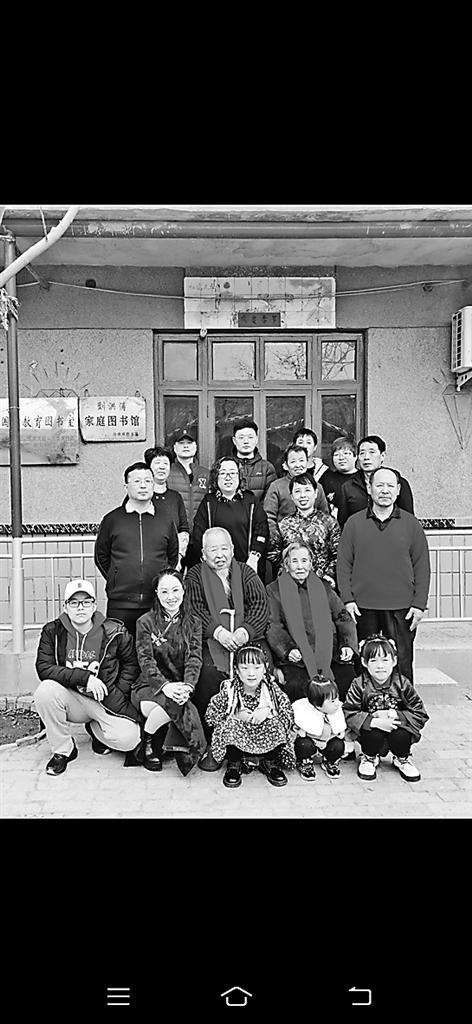

在我市日前举办的“阅读的力量—书香沧州”系列评选中,上榜的8个“书香家庭”,有两家是儿女亲家,他们就是泊头市文庙镇齐南村刘玉柱一家和南皮县寨子镇邱庄村刘德普一家。刘玉柱的三女儿刘若菊和刘德普的长子刘用良是夫妻。30年来,两家人以书为媒,以书为亲,书香文化在两个家庭里生根、发芽、开花、结果。而这次,两个家庭同获殊荣,在十里八乡传为美谈。

4万册藏书背后的痴爱

门楣凌霄高耸,门外墙上刻着“读书”两个红色大字,旁附两行小字“贫因书而富,富因书而贵”,彰显着主人的志趣与追求。房子的主人刘玉柱老人白发长须,低眉顺目,徜徉在4万多本藏书中,讲起了与书的缘分。

刘玉柱1965年毕业于天津一所大学,毕业后一直在天津印刷制版厂工作。虽学的是化工专业,但他酷爱文学,读书学习是他最快乐的事。至今老人背诵《岳阳楼记》《弟子规》,仍滔滔如流,一字不差。

面对这4万余册图书,老人感慨良多,这巨大的“精神宝库”来得着实不易。上世纪80年代,刘玉柱的工资由最初的每月几十元涨到了170元,除了供养一家七口人之外,每月他都坚持拿出50元买书。为了省钱买书,他不嗜烟酒,也不讲穿戴,只要能买到心爱的书,再苦再累也心甘。有一次刘玉柱买书着了迷,连路费都变成了书,最后只好步行到车站,借钱回了家。

为了买书,他没少和妻子吵架。有一次,刘玉柱从天津背着两大编织袋书回到家中。妻子看到后,一句话也没说,扭头就回了娘家。刘玉柱后来不知给妻子说了多少好话,才把妻子劝回来。妻子看到丈夫的爱好没法改变,家中的生活也还将就,就默许了丈夫的这点爱好。

数十年如一日,买书藏书成了刘玉柱生活的重点。

刘若菊说,小时候经常听父亲讲得最多的一句话就是:“宁做物质上的贫穷者,也要做精神上的富有者”,这是治家的根本。在刘玉柱的带动下,他的妻子60多岁自学完了小学课程。两儿三女,其中三人都考上了大学,在天津、沧州等地工作,在各自工作领域小有成就。

谈及家庭图书馆的未来,刘玉柱对子女说,自己一辈子喜欢读书、买书和藏书,这些书要一代代传下去,永远留在齐南村。

农家院里的“诗和远方”

而步入南皮邱庄村,记者惊奇地发现,因书结缘的刘玉柱、刘德普两个“书香家庭”诚可谓“门当户对”,就连房屋的坐落、大门的方向、庭院的格局都完全一致。刘用良笑称:这是“向齐南学习”的结果。

比起刘玉柱家的4万多册“百科全书”,刘德普家庭的1.3万册藏书显得有些“局气”,但却以“特色”独树一帜。书籍按书架分类存放,计分“沧州籍作家”书橱、大中专中小学教材书橱、国学典籍书橱、民间文学书橱、期刊书橱等。单是《弟子规》,刘德普家就有30多个版本,其中有竹刻本、线装本、手抄本和戒尺本等不一而足。另外,他家还收集了河北省各县市(区)的“三套集成”民歌集100余册。在一间闲屋里,整齐地码放着100多沓、约一吨重的报纸。

读书改变命运,学习兴盛农家。刘德普、马文荣夫妇勤俭持家,一心供儿女上学。在书籍滋养下,全家15人,有10名大学生。已经80岁的马文荣,是这个家庭的读书核心。她说自己只有小学水平,从年轻就喜欢读书。农家的中午,大家都在睡午觉,她却拿起小说,享受片刻的宁静。深夜,孩子们时常一觉醒来,还能看到母亲捧书静读。至今,老太太依然耳聪目明,积极学习,玩微信,在手机上作诗写文,是家里的“智慧老太”。

受母亲影响,刘用良和弟弟妹妹们都刻苦学习,考上了大学,其中妹妹刘婵娟还是武汉大学的硕士。因为学生多,家里藏有很多课本。每逢寒暑假,村邻和亲友常来为孩子借教材。常常是这一“借”就没了消息。但他并不在乎,“都是旧书,谁用不是用呢。”健谈、爽朗的马文荣老人笑道。

家中长子刘用良教写作课,创作话剧剧本《热土难离》、村歌《咱们都是邱庄人》,还曾应团市委之邀,为市首届读书节创作朗诵诗《阅读的力量》。其还在《环球时报》《文艺报》《中国青年报》等报刊发表作品600余篇。

三子刘用柱搞个体经营,可是在电光石火的五金锻造中,也忙里偷闲,经常书写诗词散文。厚厚的两本笔记本上,密密麻麻的都是他用钢笔字写下的“诗和远方”。

文字的力量根深叶茂

龙飞凤舞,兰桂齐芳。两个家庭互传书香,家庭成员爱好读书写作,也有一些微妙的巧合:姑嫂曾在《沧州广播电视报》上同版发表文章《放羊的老爸》《书痴父亲》;姐夫、内弟在河北省文明办征文比赛中同台领奖;兄弟舅子都是诗人:刘用良是校园诗人、已发表200余首诗歌;刘用柱是农民诗人、在当地小有名气,正整理诗作,准备出本诗集。刘玉柱次子刘涛在市教育局工作,刚和侄女刘祖君出版了诗集《书香愈浓》。

刘若菊说,多年来,两家人无论什么节日,都会在微信群里互动,写诗作文,抒发独特的深切感受,献上自己的别样祝福。前几天,在婆婆八十大寿上,正读大学的小侄子刘浩阳为奶奶赋诗:“福妪庆生有儿孙,共祝寿星八十春。昔日持家辛苦泪,今朝功德比海深。椿萱并茂年年盛,龙凤飞舞岁岁勤。千里祝寿心更近,暮春短暂爱长存。”外孙女也从无锡的江南大学发来拜寿诗篇,儿子儿媳妇都送上诗联表祝福。一时间,微信群成了诗词天地,温馨的话语让全家其乐融融。

这对“亲家”书香家庭,不仅人员结构相仿,水平相近,而且有着相同的家风:重视教育,崇尚诗书。这是传统文化中“耕读传家久、诗书继世长”的家庭榜样,更是我市“文明乡村”建设的典范。从4位老人温馨从容的生活状态里,从两个家庭成员阳光向上的精神氛围中,我们可以窥见文化的力量。