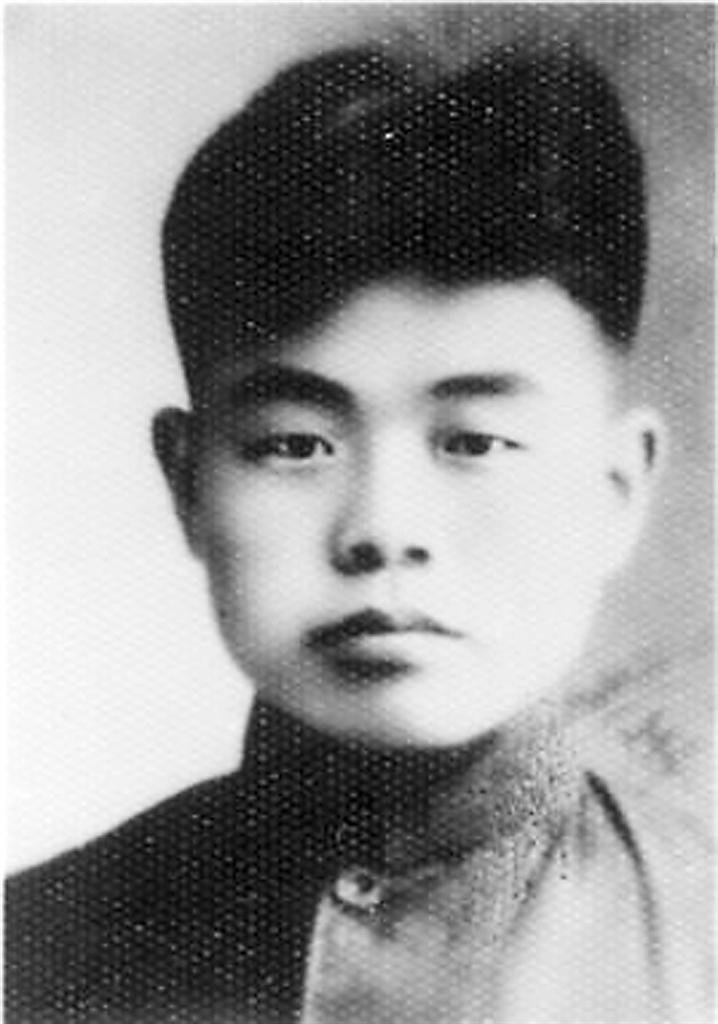

人物简介:

杜子孚(1916年-1942年),原名杜兰友,山东宁津县后郑村人(原属南皮)。1934年,开始从事中共领导的秘密活动。1937年入党,历任冀鲁边区一地委委员、民运部长,二地委副书记、一地委书记兼冀鲁边军分区政委。

求学未敢忘救国

在冀鲁边区这片光荣的土地上,人民群众同党领导的军队生死与共,不怕牺牲,同敌寇进行殊死搏斗,书写了可歌可泣的悲壮篇章。杜子孚就是优秀代表之一。

1916年6月,杜子孚出生于山东宁津县后郑村。1934年,18岁的杜子孚考入天津第一师范学校。此时大汉奸殷汝耕投靠日寇,组织“冀东防共自治政府”,激起爱国学生发起抗日救亡运动。杜子孚积极响应,当选天津学生运动委员会委员。他带领同学贴标语、发传单,宣传抗日救亡道理,参与组织天津市大中学生大游行,揭发卖国行径。

1936年初活动失败后,他回到家乡。不久,考入泊镇省立第九师范。期间,他继续组织同学开展抗日活动。街头集镇上,他身穿大棉袍子站在高高的桌子上讲演,情绪激昂,不时振臂高呼。大冬天,人们深受感染,里三层外三层围得水泄不通。

1937年9月18日,日军占领泊镇。杜子孚辍学抗日,并加入中国共产党。受上级党组织的指示,于年底在杏行村进行了筹建南皮县战委会的工作。不久,在玉柳林村召开大会,正式成立南皮县战委会,杜子孚任战委会主任。

血战四柳林壮烈牺牲

1938年,杜子孚动员父亲典当家中土地支援抗战,劝说父母、岳父母、妻子、大哥、侄子参加抗日活动。1938年5月,杜子孚被任命为津南地委宣传部长。第二年,担任中共东光县委书记,同石景芳一起组建起东光县抗日民主政府和县大队,领导抗日军民挖地道、挖战壕,端据点、炸岗楼、扒铁路、破公路,打伏击,搅得鬼子日夜不宁。1939年,他调任冀鲁边区一地委委员兼民运部长,先后任陵县县委书记和冀鲁边区二地委书记。1941年,调任一地委书记兼军分区政委。

1942年夏,日军重兵对冀鲁边区进行大规模扫荡,边区军民进行了英勇顽强作战。6月18日,杜子孚与敌周旋转移到东光县大单家村。次日拂晓,3000多日军对单家村实施“铁壁合围”。面对数倍于己的敌人,杜子孚镇定自若,指挥部队沉着应战,奋力突围。他率部予敌以严重杀伤后,突出村子,向鬲津河方向猛冲时,遭到日军伏兵的堵截。杜子孚带大队向西北方向边打边撤,撤到东光县四柳林地带,部队子弹打光,又陷入敌人重围。杜子孚当即率领战士们冲向敌阵,展开了殊死的白刃格斗。拼杀中,杜子孚不幸中弹,壮烈牺牲,年仅26岁。

妻子接过枪继续战斗

2014年国家民政部公布了第一批在抗日战争中顽强奋战、为国捐躯的300名著名抗日英烈,杜子孚名列其中。

他牺牲后,妻子刘淑贞擦干眼泪,埋葬丈夫,带上7岁和5岁的两个儿子辗转找到一地委要求参加革命队伍,接过丈夫的枪,继续战斗。她说:“子孚牺牲了,鬼子还没有打完,我要接过他手中的枪,干完他没有做完的事情。”每次行军打仗,战士们都轮流背着两个尚未成年的孩子,他们说:“我们一定要保护好杜政委的儿子,就是牺牲自己的生命也要保住革命的根。”

杜子孚满门忠烈:父亲多次为革命典当家产、土地支援抗战;岳父刘银河被鬼子残忍地砍下头颅;岳母被敌人打得昏死在雪地上;哥哥杜兰普是村党支部书记,带领群众抗日除奸……

在战士背上长大的两个孩子都成了国家栋梁。长子杜书瀛长期战斗在航天一线,曾与两弹元勋邓稼先在同一研究所工作,为我国航天事业作出了突出贡献。次子杜书华是北京一所高校的博士生导师、作家、美术家。