□ 本报记者 尹 超 摄 影 魏志广

南川楼、朗吟楼复建,樱花大道明年开放,百狮园、马拉松赛道正在建设中……今年以来,大运河景观改造消息纷至沓来,万众期待。

流淌千年的大运河,从沧州穿城而过,每一次变化,都和市民生活息息相关。从过河靠摆渡,到现在桥连桥;从一片荒凉到现在绿树成荫;两岸商铺,从零星老旧,到现在或古朴或现代……时光流转,变化见证幸福。

回 忆

船只往来

想起乘坐摆渡的雀跃

运河上有几座桥梁、几处拐、几道弯,有什么景点,哪儿水流急,哪儿有漩涡,何时下河游泳,几时下水捉鱼;运河中来回穿梭的船只、船工的号声、船舶靠岸上货卸货的热闹景象、乘坐小船摆渡时的雀跃……对72岁的刘绍行来说,年少时的记忆,从未走远。

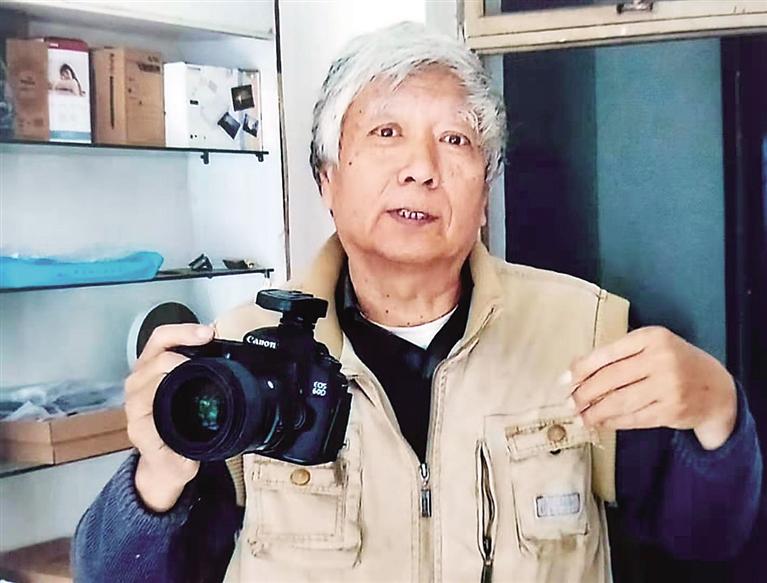

刘绍行是土生土长的沧州人,从小就有个摄影梦。1971年参军入伍后,成为一名宣传干事,开始拿起相机学摄影。1977年,他转业回到沧州,从事新闻宣传工作,用镜头记录的内容从城建到环保,从人文到经济……

“一条运河狮城穿,时空跨越过千年。哺育儿女数十代,古容今朝换新颜。”这是前不久刘绍行在朋友圈发的一条信息,配上了现在的运河美景。40多年的摄影经历,刘绍行几乎记录了狮城每一个角落的变化。翻看刘绍行的朋友圈,历史记忆与现实美景穿插,引来不少人“围观”,点赞。

刘绍行在运河岸边长大:“小时候住的地方,就是现在的南湖公园附近。南湖公园当时被人们称为‘大坑’。”

那时运河水流湍急,泛着土黄色。清晨,推水的、挑水的吆喝声传遍大街小巷。那时,很多老百姓都以喝运河水为生。2分钱两桶,买回家倒入水缸,要加上点白矾,用棍子在缸里搅几下,等泥沙沉入缸底,水才变清,一两天就得刷一次水缸。

盛夏时节,舀一瓢咕咚灌下去,清凉爽口。

船工们就穿着一条裤衩,赤着脚,喊着号子,装货卸货。若想去游泳,跑到河边,一出溜就下去了。也正因如此,家长管得严不让孩子们去游泳。不能去河边、大坑边玩耍,刘绍行开始和小伙伴寻找新乐趣。

南川楼那里有一个大四合院,住着20来户人家。当时有个老面粉厂,拉麦子的车经过南川楼,时不时会散落一些麦粒。发现这一情况后,刘绍行和小伙伴都激动不已,每个人从家里拿来小笤帚、小簸箕,开始了收麦粒行动。折腾半天,也收不到多少麦粒,但大家仍然乐此不疲。

冬天冰封,运河结了厚厚的冰,摆渡停了,桥也不走了,在冰面上出溜着就过了河。“冰冻得结实,推着小车过河都没事儿。”刘绍行说。

大运河沟通南北,是古时的漕运要道。半地下河流,为保持航运通畅,桥建得也少。“那会儿,就一座解放桥。”刘绍行回忆,还有现在的永济大桥,原来是一个吊桥。船来了,桥板升上去,船走了,落下供人们通行。

航运停止后,桥多了,也不再需要吊桥,运河两岸东西贯通。桥头自古就是人气聚集的地方,桥头市场、菜市等应运而起。现代的繁华逐步走来。