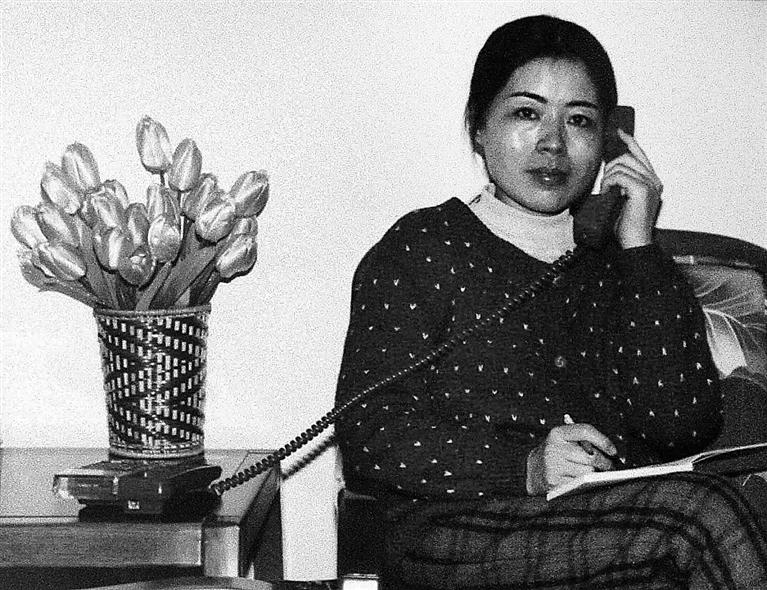

人物简介:

张华(1956年——2004年),华北油田职工,中共党员,中国第一支女子试油队队长。身患尿毒症后,她开通“张华热线”,创办张华绿色家园,她的人生信条是“不追求生命的长度,但追求生命的宽度和厚度”。曾获首批河北省“五四”青年奖章、首届“感动河北”人物、中国当代杰出青年。去世后,张华精神依然在传扬。

创办张华绿色家园

张华祖籍辽宁沈阳,1956年10月18日出生在四川泸州一个石油系统的干部家庭。她大专文化,1972年被分配到天津大港油田作业公司试油22队、21队工作,1979年入党,同年被任命为中国第一支女子试油队队长兼指导员。

由于长时间野外作业,张华不幸患上肾病,之后病情不断恶化,转为尿毒症。这期间,她来到华北油田工作。

被病痛折磨的张华,不屈于命运的安排。40岁时,她开通“张华热线”,用自己对生命的思索激励着更多的人去珍爱生命。在开通热线的5年时间里,她认识了一批病友。相同的境遇,让他们彼此心灵相通。面对病友们期待的目光和嘱托,张华决定以自己的名义组织病友和残疾人成立一个家园,以绿色象征生命的渴望和顽强。

2002年8月25日,张华绿色家园成立。

带领病残人集体捐遗

2003年初,在一次关于人生归宿的谈话中,张华绿色家园副会长文革提到了捐献遗体的想法。张华眼睛一亮,早在两年前,她就作出了捐献遗体的公证。

2003年4月12日,是尿毒症兼肝癌晚期病人李先碧56岁生日。生病这些年,她尝尽世态炎凉,是家园让她感受到人间温情。生日这天,大家为她举行“告别生命,珍爱生活”讨论会。

李先碧说:“我是一个有着36年党龄的党员,对生与死已想得明明白白,我要把自己的遗体无偿捐献出来。”

这个特殊的生日会感染了家园更多人。高保武、孙来雨、李建华……纷纷表示要做一名捐遗志愿者。“不求生命的长度,但求生命的宽度和厚度”。张华的这句话,成为全体家园人的人生标高。

5月22日,家园9名病残人在捐献遗体的公证书上签下了自己的名字。

李先碧病情突然恶化。为了李先碧和9名会员的重托,张华提起笔,给时任河北省委书记的白克明同志写了一封长信,恳请帮助联系捐献遗体相关事宜。

6月2日,河北省委领导作出批示,要大力向社会宣传张华和张华绿色家园的精神。捐献遗体的事宜也很快落实。

7月23日凌晨3时,李先碧溘然长逝。两天后,她的遗体被河北医科大学接走。

人走了

张华精神一直在传承

2003年秋,张华病情再次加重。在病床上,她立下遗嘱:“死后不开追悼会,不收礼金和花圈,不放哀乐,让《家园之歌》为我送行。一旦不行了,把我的遗体及时送往河北医科大学,尽我所能,再做一点事。”

2004年1月13日晚9时,张华走完了46岁的人生。14日凌晨1时,她的遗体被抬上接送车。歌声中,闻讯而来的人们手举白烛,为她送行。

人走了,张华绿色家园还在,张华的精神一直在传承。

在继任会长文革的带领下,多年来,家园成员们一直在努力地奉献社会:举办残疾人联谊会,为病残朋友搭起鹊桥、开办残疾人图书室、爱心超市、组织残疾人柔力球队、开办残疾人墩布厂……在残疾人就业、病残人精神文化生活方面,积极探索着……在这个过程中,不少志愿者加入到家园的行列中。

张华生前曾救助过贫困学生。她去世后,“希望将军”赵渭忠以她的名义在涞源建了一所张华希望小学。家园会员们也因此与大山深处的学校结缘。多年来,家园开展助学活动,帮助近200名学生上学,有的学生已走进了大学。

他们还以此为契机,举办助老、助残、助困等多种形式的公益活动。在家园,他们的故事在继续,爱的灵魂也在叠加。张华精神不仅根深叶茂,还在更广阔的天地开花结果。