人物简介:

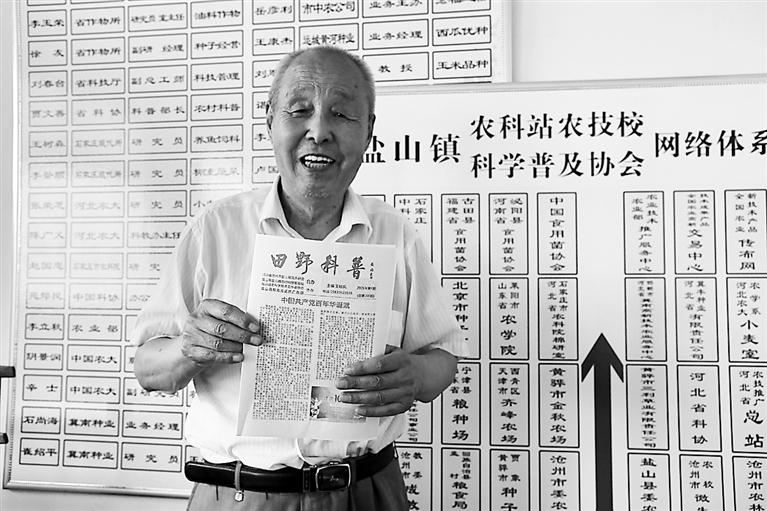

王岐凤,1936年6月出生,1984年加入中国共产党,现任盐山岐凤农研会会长、《田野科普》主编。参加工作以来,王岐凤两次荣获河北省劳动模范,三次当选全国农村科普先进工作者。

感受到农村人才短缺的痛处,他毅然放弃多次升职机会,甘愿留在土地上辛勤耕耘;近60年风雨历程,倾心农业科普事业,从未动摇,让余热发挥再发挥;退而不休,如今85岁高龄,依然奋进在科普的道路上,他主编的《田野科普》是不少人津津乐道的精神食粮——

4次取舍只因农村需要人才

有人说,人生就是一个不断选择的过程,成败,往往蕴含于取舍之间。如果有机会离开小县城获得北京户口,或是转正升职的机会突然降临面前,你,会如何选择?在王岐凤,是一次又一次的舍弃。

1957年6月,王岐凤初中毕业,响应号召,回村当了新中国第一代有文化的农民。他母亲是北京户口,老人家愿让他到北京找工作。当时,他已把户口迁到北京,正等待办理入住。彼时,农村相继成立人民公社,要建书店。因在初中学习时就是入党积极分子,爱学习出了名,公社给他紧急电报,招他回书店工作。再三考虑,王岐凤毅然放弃北京户口,回到公社当起负责人。

1960年,全省公社书店撤销,王岐凤被分配到城关管理区做团委工作。在此期间,他又被省科学院半导体所录取。管理区不想让人才流失,争取他留任。一番思虑后,他居然放弃了入所机会。

1976年,在公社担任农技员期间,王岐凤又被选聘到沧州农科所担任农技员。两年间,他多次获得先进工作者等荣誉称号。选聘期满,所里愿留他成为正式合同工,可王岐凤又一次放弃了机会,返回公社,继续从事基层农技员工作。

1989年,王岐凤第二次被评为省劳模、优秀党员,转为国家科技干部,盐山县委、县政府决定调他到农业局任副局长。可他再一次放弃升职机会,主动选择留在乡镇,继续从事基层农技推广工作。

这4次舍弃,任谁来看,都十分惋惜,可王岐凤每每谈起,无比淡然。他知道,农村太需要知识、需要人才了,他不愿意离开这片土地,更不舍得离开他熟悉和热爱的乡村农技科普工作。

60年科普路影响30万人

从1962年在生产队担任农民技术员起,王岐凤在农技推广的路上已走了快60年。

1983年,担任盐山镇农民技术员期间,他主动拿出自己玉米制种应得的4000元作基金,在全县第一个建起了乡镇农业技术服务实体,走起站校合一的科教兴农之路。做农技服务,耗时费力不说,更需要倾注大量心血,但王岐凤一直乐此不疲,他说,如果每户都有一个科技明白人,就会给每个家庭埋下一颗提高成员素质的种子。

30多年间,实体近百万元的纯收入,王岐凤一分都没往家拿,全部用于站、校的各种运作。他先后引进粮棉油优种近百个、创建食用菌技校、引进温室大棚蔬菜和连片大面积繁育优种等新技术上百项次,先后培训农民达30余万人次,为农民实际增收超过10亿元。

科技知识在于积累,积累要有阵地和手段,王岐凤深谙这一点。1978年,从沧州农科所返回盐山镇农科站那天起,他就开始筹建自己的资料室,几十年间,先后投资35万多元。

科普的道路风雨兼程,王岐凤始终没有停下脚步。为了在热爱的科普事业持续发光发热,经省人事厅审批,他70周岁时才办理了退休手续。延退的10年间,他不但继续搞好创办的实体,还走出盐山镇,自筹资金,办起试验场,开创农技科普新路。

从一个只有初中学历的年轻人,成长为拥有农业技术推广研究员正高职称的专家,百余本荣誉证书,是王岐凤近60年科普路的最好见证。

两个“百年目标”和5个梦想

最近一个多月,王岐凤每天早晨5点,就到位于盐山镇的办公室。厚厚的几摞《田野科普》读物,被他按期分类、整齐装订,不见一丝马虎。虽然已85岁高龄,可一连忙上几个小时,他却一点都不觉得累。

“《田野科普》2004年创刊,到了‘七一’正好出满200期,献礼党的百年华诞,我的第一个百年梦想实现了。”每期《田野科普》只有4页,6期装订成册,掂起来虽然轻,可在王岐凤心中,却是沉甸甸的幸福。

“有一个值得追求的目标,用漫长的人生去奋斗。”这是王岐凤的幸福观,以其为指引,他为自己制定下5个梦想,并不懈为之奋斗。

第一个百年梦想是《田野科普》到今年“七一”前出满200期,已经实现。第二个百年梦想是关乎他的100周岁生日礼物——从2012年开始,王岐凤每4年选定4名贫困大学生,每年每人给予5000元资助,到2036年时完成6个批次24名大学生的资助,24年共计48万元。

他说,从事农村科普几十年来,他深刻感受到了人才对于乡村振兴的重要性。“乡村振兴,仅有一个人的力量是不够的,我们要把更多人带动起来。”

他的第三个梦想是撰写一本书——《田野守望——我的乡村农技科普五十年之路》,30万字的书稿已完成,正和有关出版社对接中;第四个梦想则是从已发的200期《田野科普》中选编一个约40万字的《田野科普精选本》,争取明年和读者见面。第五个梦想是把积累的320卷报剪编成系列丛书,制成光盘,争取进入全国“农家书屋”,他把这一梦想称为一个益民工程。

有不少热心人不解,甚至还有人对他说,你现在85岁了,这么多梦想还能实现吗?

对此,王岐凤的回答一直是肯定的:“幸福源自奋斗,成功在于奉献。农村需要知识,需要人才,每个有文化素养的人,只要选定目标坚持追求、不怕困难,就会实现自己的人生价值,群众就会欢迎你、信赖你,党和政府就会看到你、支持你。”