文艺宣传可以凝聚民族力量。抗战期间,众多文艺宣传队创编抗日救亡歌曲、组织演出、成立歌舞队或者剧团,点燃了民众的战斗激情。在献县,曾有个儿童剧团,他们跟随渤海军区教导旅离别家乡,从祖国最东部一直打到最西部——

1947年,中国人民解放军序列中唯一一支从祖国东部打到西部的部队——渤海军区教导旅,离别家乡一路西征。

西进时,文艺宣传队也随之成立。他们一边进行文艺演出,一边拿起武器同敌人战斗,是一群才华横溢又机智勇敢的文艺兵。其中,渤海军区教导旅京剧团的主力,均来自于1943年献县新北峰村成立的儿童剧团。长久以来,他们的故事隐藏在历史深处,鲜为人知。

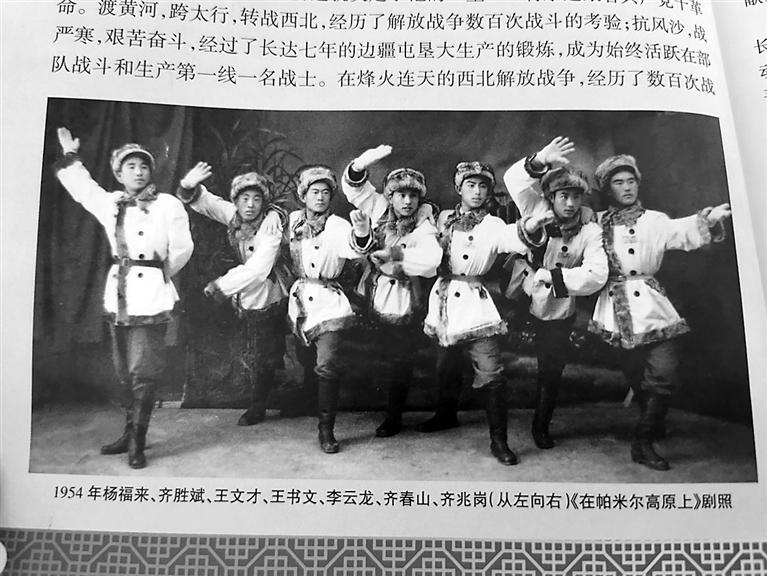

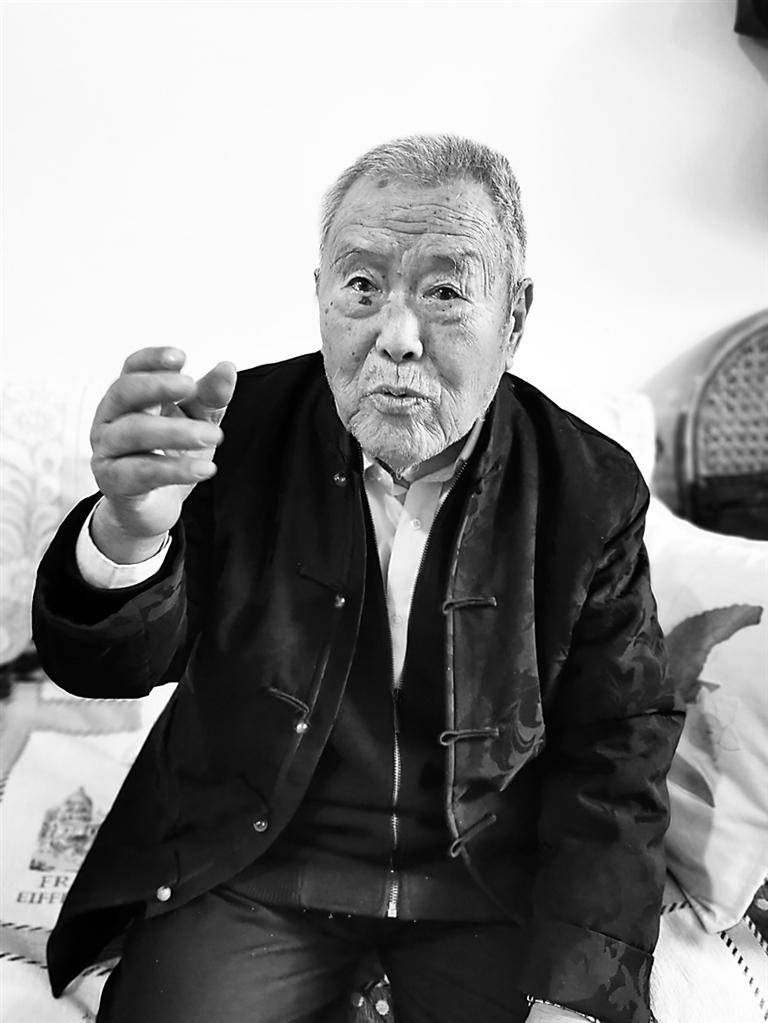

在献县党史办工作人员的帮助下,我们见到了京剧团成员之一的齐胜飞。老人满头银发,年近九旬,他拿出一张老照片,照片上几个青年身披戎装,英姿挺拔,目光明亮而坚毅。

时光回闪到1943年,齐胜飞才9岁。听说村里成立儿童剧团,孩子们争相报名,30来名儿童被录取。当时,他们不会想到会征战万里,抵达祖国的最西端。他们中,有的最终扎根戈壁滩屯垦戍边,再也没有返回家乡。

小小文艺兵

1942年,抗日战争进入最艰苦卓绝的阶段。侵华日军纠集日伪军5万余人,在空军的配合下,出动坦克、装甲车几百辆,由其华北驻屯军司令冈村宁次亲自指挥,对我冀中军民发动了空前残酷、空前野蛮的“铁壁合围”式的大扫荡。

为了消除日军“五一大扫荡”给抗日军民造成的破坏和影响,1943年,地方党委决定,在献县新北峰村成立一个儿童剧团,鼓舞群众的革命斗志,也为党培养一批有艺术水平的战士。

剧团的领导人是新北峰村党支部书记齐小卿和副书记齐永福,青抗先武委会主任李金榜、党员齐志其、齐子臣、齐友法、齐志芳等人,分别任剧务、琴师、伙夫、跟箱。区委又从外地调来郭顺亭、李鸿琛等人担任教师。他们都是爱国的进步人士,且有一定的艺术造诣。

“他们不拿工资,‘以粮代薪’,为培养我们这些小文艺战士付出了很多。”齐胜飞说。

新北峰村是个大村,“齐”姓占大多数。听说成立剧团,村里的孩子们争着报名。经过老师的精心挑选,30来名儿童被录取,最大的13岁,最小的才7岁。齐胜飞的本名叫齐兆岗,加入剧团改为艺名齐胜飞。

“剧团分京剧、河北梆子两个剧种,以学古装戏为主。每天练基本功、排戏,两年后排成了《过五关》《战长沙》等63个剧目。还创作了《父子上火线》《打回老家去》等一系列的现代剧。”他说。

艰难的环境下,剧团采取严格的保密措施,敌人始终没发现它是由共产党直接领导的。一次,一位八路军干部被日军追捕逃到了剧团,在众人掩护下才脱险。事后,团长对大家说:“谁要把这事说出去就开除谁。”

在老师们的指导下,小演员们都有了扎实的基本功,一登台便轰动了全场。此时,正值抗日战争反攻时期,为庆祝这一阶段性胜利,剧团应邀到各地演出,演出范围逐渐扩大到肃宁、饶阳、交河以及山东的德州、庆云一带。他们的演出,鼓舞了民心 ,激发了军民的爱国热情。

随军西征

一次,在庆云演出,渤海军区教导旅旅长张仲瀚发现了他们。他是建国县崔尔庄(今沧县崔尔庄)人,受王震派遣到山东渤海军区扩充军队。见这个剧团功底扎实,就派人到献县动员剧团人员参军。

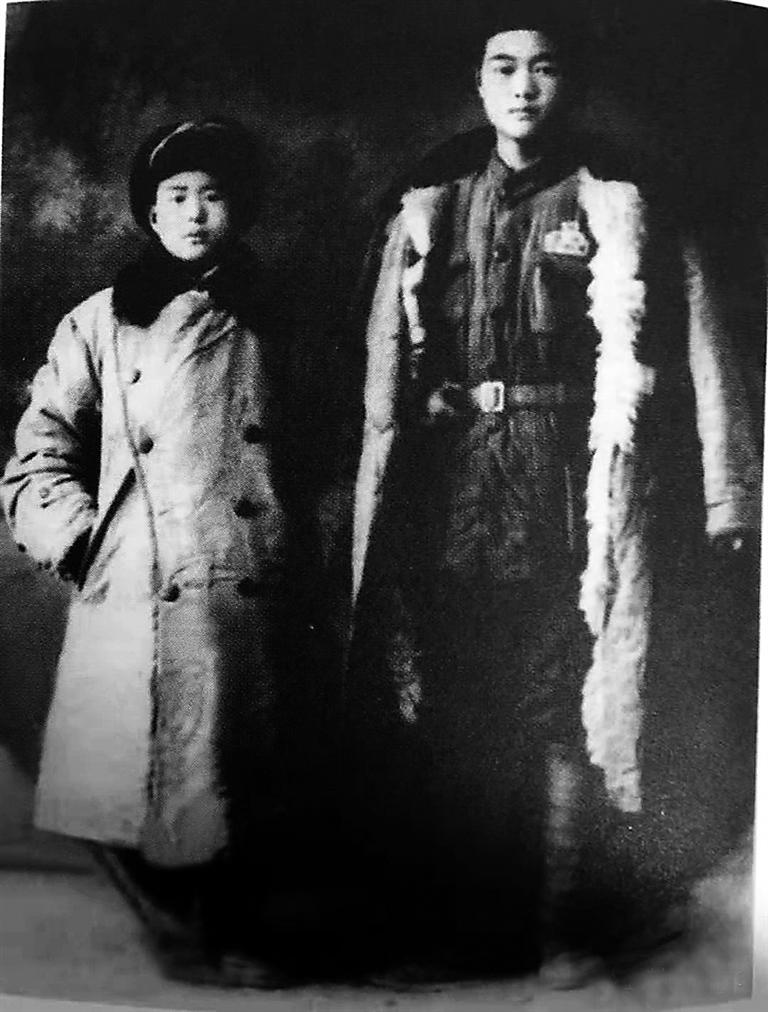

那是1947年7月,齐胜飞和哥哥齐兆丰随同剧团的20多名演员一起来到了部队,被编入渤海军区教导旅京剧团。由于年纪小,父母亲不放心,许多家长和他们一起参了军。齐胜飞的父亲也来到部队,照顾兄弟二人的起居,直到一年后才离开。

剧团参军后,正值教导旅战前整训,到部队的第三天便迎来了首场演出。一曲《古城会》,齐胜飞饰马童,一连串“小翻”跟头出场,台下掌声叫好声响成一片,艺惊四座。

“战争年月,战士们整天在枪林弹雨中度过,几乎看不到戏。看到剧团演戏,战士们情绪十分高涨,把小演员们当自己的孩子看待。我们也在这革命的大熔炉里得到了锻炼,感受到了温暖。”齐胜飞说。

令演员们欣喜的是,每次演出,爱好文艺的张仲瀚都坐在最前面为他们鼓掌叫好,还特意为京剧团配备了马号班、炊事班,还有通讯员、卫生员等。

驰疆场,路漫漫。行军时,服装、道具、幕布等由马车拉运,每个演员背背包、粮袋,还外加手榴弹等。

1947年12月,剧团随部队一路行军作战,直逼山西运城。当时的教导旅番号改为一野二军六师,师长张仲瀚。许多战士在决心书上按血指印,以表杀敌决心。小演员们参加“誓师大会”,也纷纷写决心书,但领导说他们年纪小,还要演戏,不让他们咬破手指。他们不干,用针刺破手指按了血指印。

“随军作战的日子,我们每个人都做好了牺牲的准备。”齐胜飞说,部队行军他们就跟着行军,部队休息,他们就为战士们演节目。在运安战役中,演员们冒着枪林弹雨赶到安邑盐场抢背食盐,解决了军民用盐问题。

时至今日,齐胜飞常常回忆起当年部队三渡黄河的危险情景。

“1948年春天,我军西渡黄河,挺进大西北。那是在山西省的河津和陕西省的韩城交界处的黄河禹门口,那里河道窄、落差大、水流湍急,对船只冲击力很大,渡河十分危险。上空,就是不断轰炸扫射的敌机。大家喊着号子艰难前行。一时间,横尸遍野、血洒黄河……渡过黄河,我们唱着‘挺进!挺进!向关中,向大西北进军 ’的战歌英勇前进,打败了盘踞在大西北的国民党匪兵,迎来了解放战争的伟大胜利。”

军垦战歌

全国解放后,剧团随部队开赴新疆库尔勒市,改为新疆生产建设兵团农二师文工团。这个从献县走出的“娃娃剧团”,从渤海湾畔转战到了天山脚下,担负起生产建设和文艺宣传的双重任务。

文工团配合部队开垦建设的新形势,编排了新的剧目,也时常与当地的哈萨克、维吾尔等民族联欢,为部队送上精彩的演出,在全国有了一定名气。

1953年,齐胜飞被新疆军区文工团借用,1954年代表西北军区到天津、北京等各大城市演出。1955年转业回到献县加入县剧团,培养了一大批年轻演员。

齐胜飞技艺超群,采访间隙,87岁的他还现场表演了一段京剧,唱腔句句扣人心弦。他说,自己没有上过学,所有的文化、乐理知识都是在部队上学的。老人还提起了一段与张仲瀚有关的往事。

“入伍时,年纪小,张仲瀚将军对我十分关照,曾叫我和哥哥去他的住处拉家常。他亲切地对我们说:参军了,不要想家,我是你们的老乡,有什么事就来找我。还认我做他的义子。1977年,张仲瀚住院,我专程去探望。他拉着我的手说了很多很多。”齐胜飞说。

时光流转,当年的娃娃兵在部队的锤炼下,得到了全面发展。齐春良曾任新疆“战鼓剧社”团长,并在书法、绘画、太极拳、剑术诸门艺术中有较深的造诣;齐春祥被调到四川峨嵋电影制片厂参加了《枣庄大战》电影的拍摄,成功地塑造了韩复榘这个军阀的典型形象;齐兆丰现已是高级政工师离休干部,爱好舞蹈和写作,发表了不少作品;齐胜兰曾任新疆巴州市豫剧团团长,是五六十年代有名的表演艺术家。

献县新北峰儿童剧团参军时30来人,有的随文工团各地演出,有的在新疆扎下了根,他们大多没有再返回家乡。

在新疆生产建设兵团农二师的官方网站上,有这样一段话:“农二师丰厚的文化积淀源自军旅文艺,源自渤海教导旅西进时组建的文工团。”而文工团的主要成员——张仲瀚从献县招去的新北峰儿童剧团功不可没。

如今,齐胜飞、齐兆丰兄弟俩身体硬朗,回忆着往日的点点滴滴,在渤海之滨眺望西部,那里有他们开垦过的绿洲。