每个人心底,都有抹不去的老家记忆。

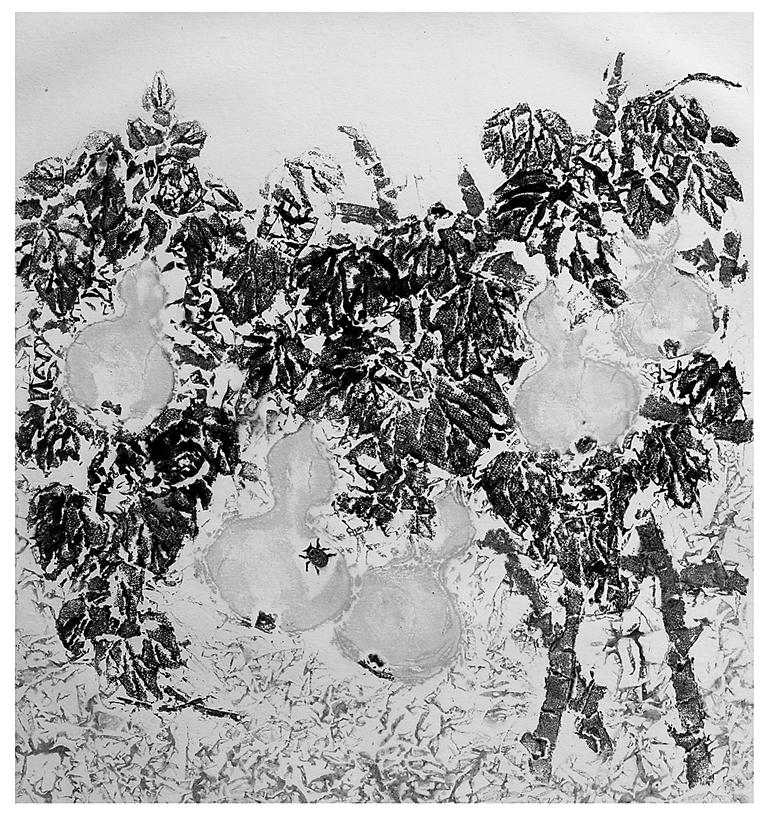

我的老家六间堂,是一个被枣树和老柳树环绕着的小村庄,很安静,也很平常。村边老柳树下是打麦场,环村皆是。大秋过后,麦场如产后的女人一样安谧。那些被海浸的土地,重新泛起了秋霜一样的盐碱土。小时候在打麦场蹦房子,总会见一些老人拿着簸箕和笤帚疙瘩,很安闲地扫那些盐碱土,然后去腌制刚从田野里收获的芥根和萝卜。妈妈聪明,刮回的盐土,她先要找一个破瓷盆,在阳光下水滤,然后捞出结晶的那一层盐皮,再去腌制咸菜。

六间堂处于九河下梢,原是古黄河三角洲,曾经沃野千里,水草丰茂。公元14至23年之间,渤海西岸发生大海浸,“天尝连雨,东北风,海水滥,西南出,寝数百里,九河之地已为海所渐”,才成了以后的盐碱地。世世代代耕种,土壤有所改变,但还是碱。

六间堂,隶属5公里外的旧城镇,那里有历史深处很悠长的一个记忆,是2000多年的一个古村落,成为盐山县治也有820年的历史。小时候,我和一些小伙伴儿,总喜欢徒步去旧城赶集,那里简直就是我们这些乡下孩子的天津卫。古槐,老城遗址,黄河古道,神秘的传说,还有数不完的砖头瓦块,除不尽的蒺藜棵子马苋菜,一度都是我记忆里的格林童话。

这座老城的记忆里,也有浓浓的咸味儿。

建于汉高祖五年(公元前202年)的盐山县,原称高成县,西晋改称高城县。因县境内近海处有一座火山爆发形成的盐山,盐山古称碣石山,又一说是曹操“东临碣石,以观沧海”处,山下有明月沽产盐,山腰建有盐神庙。北齐天保七年(公元556年),盐山县治移至盐山城北大留里,也就是旧城。隋文帝开皇十八年(公元598年),借此山名改高城县为盐山县。公元1376年(明洪武九年),盐山县治由旧城迁至香鱼馆(今盐山县城)。从南北朝北齐始,经隋唐、五代、宋辽、金元到明朝止,旧城成为盐山县治,前后历时820年之久。县治迁居,旧城从此真的成了一座旧城了。

一个地方,成为县治,抑或消逝县治,一定是有其历史渊源的,旧城也不例外。

旧城的南边,原来有一条河,叫柳河,曾是黄河入海的一条主干河流。这条河,也曾是北方一条很重要的盐运水路,它的入海处,就是历史上宋金时期北方最大的通商口岸——海丰镇。

据《盐山新志》记载:“海丰镇在天津未兴之前为海口第一繁荣之区……至元盐业不振,渐废为墟……海丰镇为繁盛之区皆以行盐故也……”考古学家在遗址中,发掘出灶19个,这些灶大同小异,由烟道和灶膛组成,专家说,这极可能就是海丰镇煮盐的灶。除了盐灶还出土了陶罐、陶盆,它们里面有一层白色附着物,基本断定就是煮盐的器物。盐灶和盐罐的发现,佐证了海丰镇当时也是一个大的煮盐场所,而盐在当时很大程度上代表了一个地域的经济。海丰镇的富足,可见一斑。

海丰镇有水陆两条盐运古道。盐运水路,以海丰镇南面的柳河航运为要津,过角飞城(今海丰镇),西南经羊二庄,西至章武县治所(今黄骅市故县村),再经高城县治北(今盐山故城赵村)复西行沧州捷地,经达长芦,连接漳、衡二水。盐运陆路,由羊二庄经沧州而总汇瀛州(河间)为转运,西行行销各地。

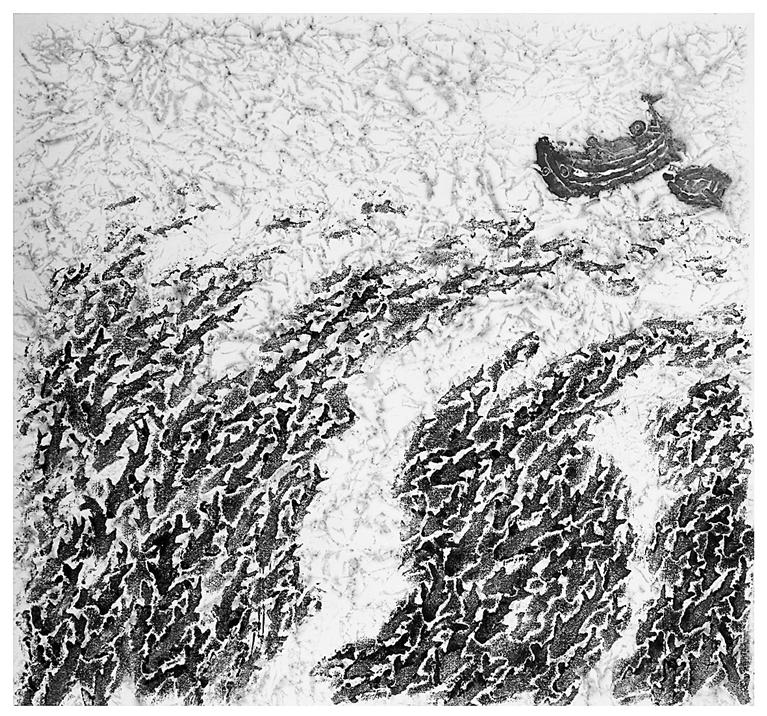

唐代河间府诗人刘长卿所作“晚来潮正满,处处落帆还”的诗句,描写的就是商贾云集、一川白浪、帆樯如织的盐业盛景。

据《盐山新志》载:沧盐之极盛启于五代金辽。到了金代,海丰镇一带盐业尤盛。金大定二十二年(公元1181年),沧州、山东两盐使司合并为海丰盐使司。海丰镇盐场成为沧州、山东一带主要产盐区。元至明初,盐业大发展,长芦盐运使司所辖南、北二司各有12场,也就是历史上的长芦二十四场。

海盐从煎煮到滩晒,是从明世宗嘉靖元年(公元1522年)开始的,这是海盐历史上的一次很大的变革,而海丰场率先改滩晒,开了长芦盐区的先河。

《长芦盐志》记载,明嘉靖元年,在今黄骅、海兴县境内,“有大口河一道,源出于海,分为五流,列于海丰、深州海盈两场之间,河身通东南而远去。有福建一人来传此水可以晒盐,让灶户高淳等于河边挑修一池,隔为大、中、小三段,次第浇水于段内,晒之,浃辰(即十二天)则水干,盐结如冰。以后,海丰场灶户高登、高贯,见此法比刮土淋煎简便,各于沿河一带择方便滩地,亦修池晒盐。共占官地一十二顷八十亩,建立滩地四百二十七处,所晒盐斤,或上纳丁盐人官,或卖于商人添包。”时任长芦盐运使的刘思贤,是一个开明的盐官,他得知晒盐利厚,曾减征盐课,作为奖励。这一变革,并未得到明王朝重视,直到清初,才得以全面推行。

历史的规律,总是盛极必衰。海丰镇的繁华,也会谢幕。谁也不必感叹欷嘘,世界的幻象就是这么无常。无常为常。

最流行的说法是:海丰镇的衰落缘于元代开凿了惠民河。惠民河横断并淤塞了柳河河道.使海丰镇运盐水路受阻,从此黄河改道,内河航运由陆路运输取代,其盐业一度衰落,海丰镇渐废为墟。

我问爱人:一处文化遗址,对后人的意义是什么?他回答得很朴素:留个念想儿。见我有些懵,他解释道:那些念想儿,在一代又一代的人心里如普洱茶一样发酵,偶尔喝上一杯,带了岁月的味道,养人。

爱人说想去新立灶看看古法制盐,他对“非遗”文化,一向有热情。

辛立灶,是南排河镇一个小渔村,自古以来,打渔却并非主业,这是一个制盐专业村,而且一脉承袭的是明世宗嘉靖元年福建莆田人传到长芦的滩晒制盐法。

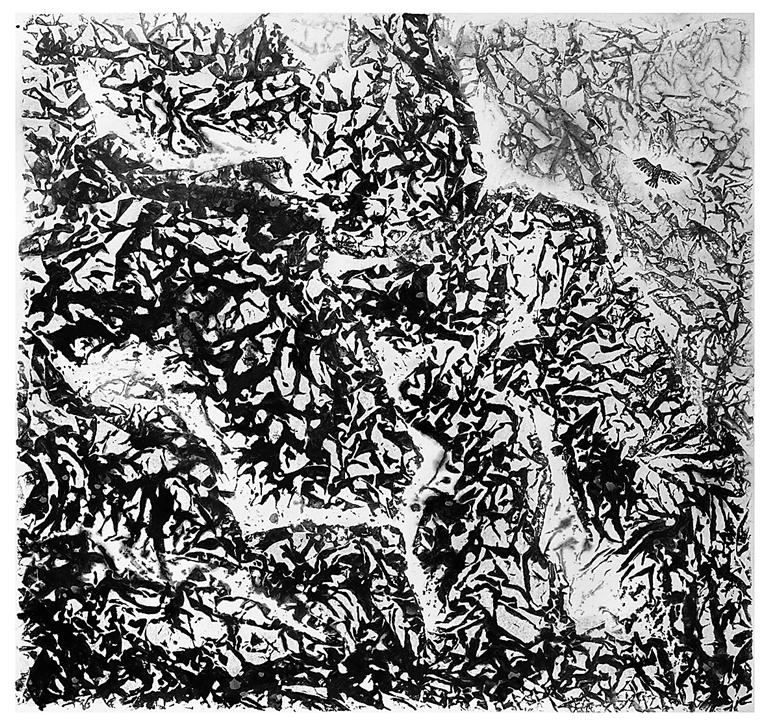

新立灶,亦称辛立灶,紧邻长芦盐区,名字起得也很有咸味儿:辛辛苦苦建立起的煮盐的地方。因为不是晒盐的季,那些最原始的制盐工艺无法展示。新中国成立前出生在新立灶一个盐民家庭的姬成国老人,只给我们演示了“扬花看卤”法,一铁锨扬起卤水后,根据卤花的颜色和起落时间,就可以目测出卤水的浓度了。传统的手工制盐程序是很复杂的,修滩、整池、纳潮、制卤、结晶、采收、堆坨、运输,每一个环节都很重要,而制卤更是重中之重,原始古老的气息,在这个渤海湾的小渔村弥散,真是堪可欣慰啊。

本土的文化,往往最能点燃乡人的热情,一路上爱人都兴致勃勃的。冬天的傍晚来得早,回家时已是华灯初上,爱人给我讲明崇祯九年进士、长芦盐运司韩应龙,在黄骅西北官庄买地为盲人办慈善的故事,讲保留至今的那块石碑,故事和灯光一样温暖。

境内还有秦朝的丱兮城,汉代的武帝台和郛堤城,古贝壳堤遗址,哪天有闲,也要一并走走。那些记忆里,也少不得家乡海盐的气息。