位于黄骅市旧城镇的战备地下医院,建于1970年代初。整个建筑全部埋藏于地下,砖混结构,坚固可靠。而在当时那个没有机械施工的年代,这样浩大的工程完全依靠村民铁锨挖、小车推、竹筐抬来完成。

埋藏了半个多世纪的地下医院曾多次修复,今年,成为沧州市政府公布的第五批市级文物保护单位。随着它神秘面纱的揭开,那段历史如画卷般在人们面前徐徐展开。

六百村民建起医院

旧城镇战备地下医院有着鲜明的时代印记——1969年春珍宝岛之战后,国际形势日趋紧张,战云密布。1970年,全国城乡广泛地开展了群众性的挖地道、挖防空洞和防空壕的活动。黄骅市旧城镇作为沧州地区备战备荒点之一,因土层结构坚固,挖出了贯通全村东西南北的地道,成了战备的先进典型。地下战备医院在这种背景下应运而生。

今年71岁的旧城村村民许树森闲余时都要到医院附近转转,这座建筑对于他有着特殊的意义。

“修建地下医院那年,我20来岁,主要负责地下医院的保卫工作。”提起当年修建地下医院的情景,老人仍激动不已。

他说,由于当时没有先进的机械化设备,修建地下医院只能依靠人力。村民们用铁锨挖、小车推、竹筐抬。没有足够的砖,就用村里的小土窑自己烧制。当时,旧城公社24个生产队共600多人都参加了地下医院的修建。

“当时大伙每天齐心协力地干活,谁也不说累。”许树森说,这个浩大的工程,主要依靠村民用小推车、竹筐等工具挖土来完成。

三个多月后,地下医院初见雏形。

“别看这个医院修建在地下,在打地基的时候设计师充分考虑到这点,特意使用了防潮油,才让这个地下医院到现在还这么完好。”他说。

1971年,战备地下医院终于完工,在当时颇具规模。医院内有27间房,两横一竖巷道,东西总长为60米,南北总长50米左右,总占地面积3000平方米。其中,手术室、病房、药房等设施一应俱全。地下医院修好后,这里曾召开了“黄骅县传达北京市双代会精神”的大会。

抢救红色文化资源

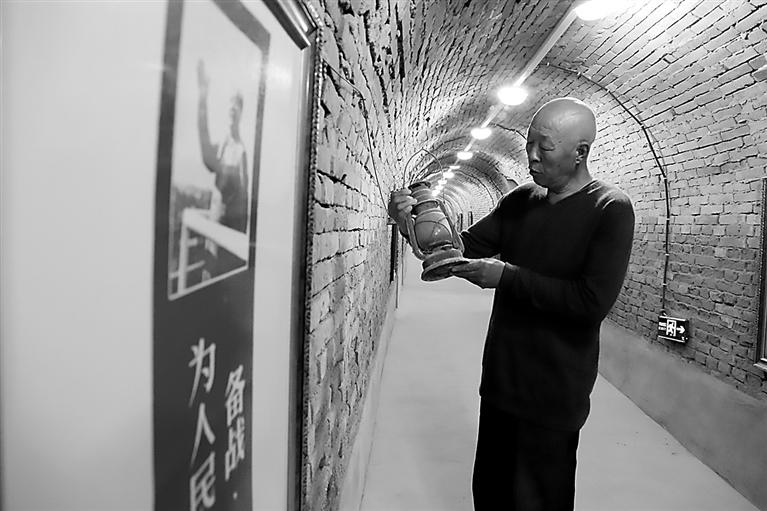

“你看,墙上挂着的这些煤油灯,都是当年我们使用过的。”许树森走在地下医院的走廊中,一边抚摸着墙壁,一边回忆着。

后来,随着农村生产队的解体,地下医院也退出了历史舞台,而当年修建这座地下医院的历史记忆,也随着修建者的老去而变得鲜为人知。

有一年,地下医院里进淤泥了,许树森带着民兵们点着蜡,一筐一筐地往外清理淤泥。许树森说,自己对地下医院有一份特殊的感情。

时光流逝,地下医院里的一砖一瓦、一桌一椅都蒙上了岁月的痕迹,但是历届村委会还是会定期对它进行清扫维护。

2015年3月,黄骅市启动战备地下医院修复工程,抢救这一珍贵的红色文化资源。修复过程中,最大限度还原历史风貌,适当新增旧城革命人物事迹及“红色记忆”文化墙展示,将文化资源修复与红色主题教育有机结合,打造出爱国主义教育基地的精品工程。

修整后的地下医院,每年都会迎来一批批的游客,许树森的心里有种说不出的喜悦:“一想到这个红色旅游胜地的修建,我也曾参与过,就觉得特别自豪。”许树森说。

承载多少历史记忆

红色基地承载着文化与历史的厚重。随着地下医院“重获新生”,揭开神秘面纱后的它,也成为了我市一个重要的红色教育基地。

“除了对地下医院进行内部复原包装工作,最大限度还原当时的历史环境和背景,同时在外部安装了旧城革命人物事迹展示牌以及以‘红色记忆’为主题的文化墙……”在讲解员的引领下,游客们可以参观永远的怀念、革命家居、70年代那些事、红色记忆、深挖洞广积粮等五个主题屋。地下医院中展示的收音机、花瓶、铁锨、竹筐等各种红色物件,深深地吸引着游客们驻足观看。

走进战备地下医院,病房里摆放的一张床、一张桌、一盏灯……都诉说着当年的故事。时光仿佛在这里定格,将人们带回到那个先辈们奋斗的峥嵘岁月。

如今,当年的地下医院已变身为美丽乡村的一景,成为黄骅市重要的红色文化教育基地,承载着几代人的记忆。