入党时间依然是谜

8月6日,《吴桥首位共产党员莫子镇受李大钊影响走上革命道路》一文见报后,受到社会关注。

寻亲志愿者、律师王吉仓在《寻觅真实的刘格平》一书中,找到了依据。在书中第82页的注释中,有一段关于莫子镇的介绍:“莫子镇,河北吴桥县莫家场村人,1926年入党,在家乡建立了党支部,1928年曾在天津一带以国民党身份开展活动。后经刘格平证明其共产党员身份。”这部书由刘格平传记编委会著。

沧州市委党史研究室主任刘德峰介绍,他曾参与《刘格平文集》一书的编撰出版工作,对一些情况较熟悉。1926年,刘格平受中共天津地委和直隶省国民党党部派遣,以特派员的身份到津南各地检查指导中国共产党的组织建设工作。当时,他手中有共产党员联络名单,其中就有莫子镇。当年9月,刘格平来到吴桥莫家场,以同学关系在莫家住了两天,听取了莫子镇的汇报,并批准建立了莫家场党支部,莫子镇任支部书记。关于莫子镇的情况,刘格平曾说,莫子镇是在北京入党的青年知识分子,但并未说明他的入党时间。

由此可见,尽管有注释,依然无法确定他的入党时间。但可以确定的是,莫子镇入党,肯定在1926年9月之前。

领导人民集体抗税

吴桥文史学者刘晓,提供了两份上世纪30年代出版的《益世报》,上面报道了莫子镇在家乡吴桥期间,领导人民集体抗税,以及致力发展农村凿井事业,以期富民的事情。

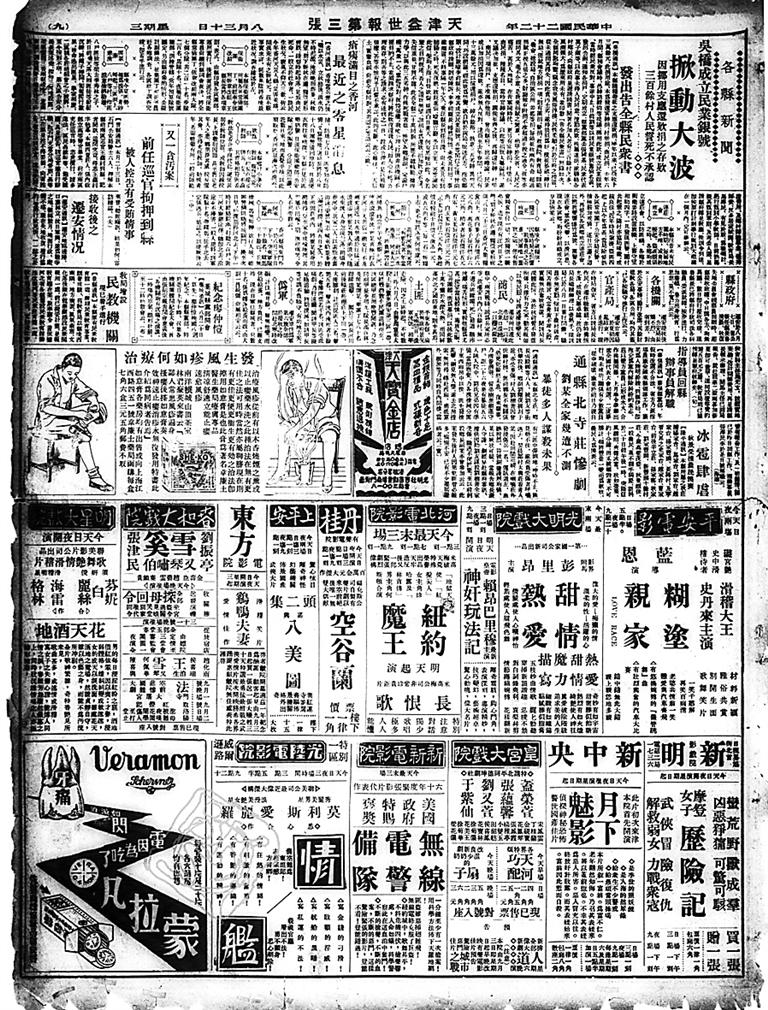

一篇文章刊登在中华民国22年(1933年)8月30日,《益世报》第三版头条。题目是《吴桥成立民业银号掀动大波》,副标题是《因挪用支应还款捐之存款,三百余村人民誓死不承认 发出告全县民众书》。文章写的是,吴桥有13万余元的随粮带征支应还款捐,本来应该发还大家。一位刘姓乡绅提议挪用这笔款项,筹备成立民业银号,并已发出公函,通知各捐户,定期成立。作为民众代表的莫子镇与县党部党委张国基等人,认为没有征得人民同意,就擅动款项,是违法行为,于是联络各村乡长,向县政府呈递请愿书。请愿书上联合署名的有300多村,风潮之大,前所未有。报道中还附录了《告全县民众书》。这篇战斗檄文性质的文章出自谁人之手?是否出自北洋法政学堂毕业生莫子镇?我们不得而知,但从中依然可以感知那个时代的知识分子不惧强权、为民请愿的凛凛风骨。

请愿书中写到:“……吾等遽闻此信,发均上指,目皆欲裂,咸谓白日青天,何竟黑暗如此。今若辈之目的既达,吾人之还款无望,加捐本为还款捐,加款竟不还,失信重征,此吾全县二十万同胞所应不越轨范,据理力争,以与此三五劣绅作殊死战者也。惟望各乡长副,家喻户晓,万众一心,并须请求县储,将此款复还我人民。如人心不死,公理尚存,则吾等之请求,必有达到之一日;设或公理不足以战胜强权,吾等亦惟有予以誓不承认。此头可断,此心难移,皇天后土,实鉴血诚,尚祈全县同胞,其共图之……”

抗旱灾发展凿井事业

另外一篇文章刊登在中华民国24年(1935年)6月1日,天津《益世报》第三版“社会服务版”上,题目是《吴桥县农会征集凿井计划》,副标题为《愿以最小劳力收得最大效果,深盼实业先进专家加以指导》。文章的内容是:吴桥县农会干事长张驾欧、副干事长莫子镇给《益世报》写来一封信函,信函中说,1935年吴桥大旱,庄稼本已歉收,棉花种植又错过时令,损失巨大。农会决定凿井灌田,以解农村经济疲敝的现状。信中写到:“所幸敝县合作事业方兴,运用相互力量,尚足以补救万一。惟凿井事业,应视经济能力,以最小劳力,收得最大效果。关于周详计划及从事技术,土法简陋,极不经济,实有待于改良先进及实验专家之指导。敝会忝为农民领导机关,敢代表全县二十万农民呼声,恳请贵部代为征求经验先进及专家意见或书物,以为亡羊补牢之计,抵抗大自然之威,民生经济,实利赖之。敢请各方家不吝指教,谨代表全体农民泥首矣。”

这封信透露了两个信息:一是希望借助《益世报》,取得凿井专家的帮助,以便发展吴桥农村凿井事业,解决天气干旱带来的农业经济凋敝问题;二是当时吴桥农村已有合作组织,且势头强劲,方兴未艾。

刘晓说,最近出版的《沧州红色记忆吴桥卷》中,详细记载了1925年吴桥大旱,莫子镇从天津购买当时最先进的灌溉机器——锅驼机和附属设备,汲取运河水,无偿为村民灌溉农田的故事。书中写到:“受益的农民们感激万分,赞扬莫子镇‘上过大学的人,懂的事儿多’‘他是真心帮助穷人’。借此,莫子镇办起了农民合作社,将松散的农民初步组织起来。《益世报》的报道,既从史料方面证明了莫子镇创办农民合作社的事实,又记述了10年后吴桥再遇干旱,莫子镇发挥农会作用,发展凿井事业,为农民减少损失的情况。

刘晓介绍,《益世报》是天津最有名的报纸之一。上世纪30至40年代,《益世报》反对国民党的腐败统治和抵抗帝国主义国家的侵略,立场鲜明,成为国内反抗日本侵略最激烈的大报,在近代新闻发展史上,写下了浓墨重彩的一笔。因其立论公正、秉笔直书、成为民国乱世的激越清流。该报留下了许多民国名流的妙笔文章和往事钩沉。罗隆基、梁实秋、田汉、钱端升、张秀亚、范长江、张恨水等,都与《益世报》紧密相连。1921年至1922年,远赴法国勤工俭学的周恩来,还曾为《益世报》写来560篇海外通讯。