本报讯(记者张梦鹤 郑进超 祁洁)“爷爷,我回来啦。暑期我在北京的农场实习,有不少农业科技的新鲜事儿要讲给你听。”刚到盐山县城,田雨轩就迫不及待地赶到“岐凤青少年教育工作室”,兴奋地和王岐凤分享见闻。

田雨轩和王岐凤虽都是盐山人,但并无血缘关系,俩人为啥亲如爷孙?缘分,还要从这间工作室说起。

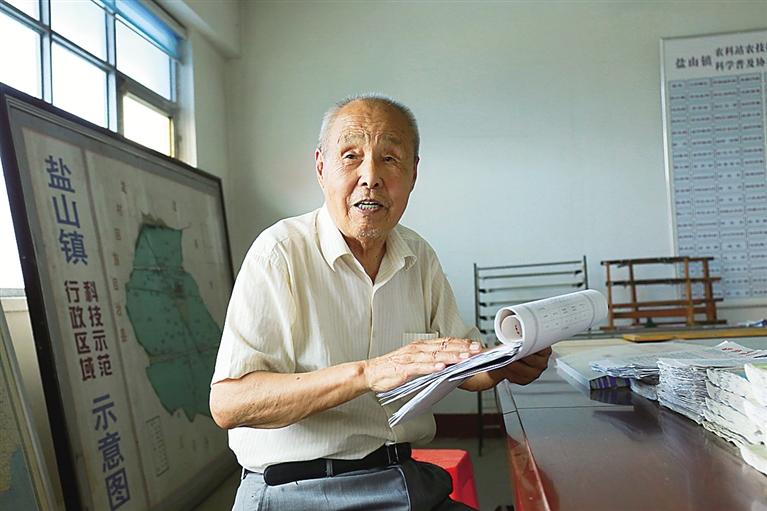

今年85岁的王岐凤,在农技推广一线奋斗了60年,是远近知名的“老农技”。他多次放弃升职机会,甘愿扎根农村,不断引进新品种、新技术,助农增收10亿元,多次被评为省劳动模范、全国农村科普先进工作者。王岐凤还花几十年心血建起一个科普工作资料室。2011年,资料室被盐山县关工委命名为“岐凤青少年教育工作室”。从此,这位“老农技”又有了一个新目标:培养人才,将乡村振兴的接力棒传下去。

除了退休金,王岐凤在盐山镇科教楼还有3间门市,每月收入足以让他生活优渥。但他却选择了另一条道路——把门市租金作为永久性科普教育基金。从2012年开始,每4年选定4名农村家庭困难大学生,每年每人资助5000元,直至他们大学本科毕业。

“干吗不把钱留给自己的孩子?”总有人这样劝他。

“我受党教育多年,退休后享受党和政府的照顾,但很多困难家庭的孩子还需要帮助。青少年是国家的未来,更是振兴家乡的后续力量。”这是王岐凤内心最朴实的想法。这些年,他太了解乡村对人才的渴求了——“乡村振兴,仅靠一个人的力量哪够?我们要将更多人带动起来。”

资助之初,王岐凤就和孩子们约定——一定要认真学习,做对社会有用的人。

“农村需要知识、需要人才。只要你立定志向,坚定追求,就一定会实现你的人生价值。”每每跟孩子们见面,他总不忘这样叮嘱。

这份教导,朱晓晨谨记心头。她成绩优秀,但家庭困难,在王岐凤的帮助下,顺利完成大学学业。毕业后,她回到盐山教书育人,还经常帮王岐凤整理科普资料。

“王爷爷就像一道光,照亮了我。我也要像爷爷一样,为家乡做些力所能及的事。”田雨轩作为王岐凤资助的第三批学生之一,现就读于中国农业大学,虽刚入学一年,却已多次参加农业实践,她想的是多积累经验回报家乡。

目前,王岐凤资助的12名学生,已有6人参加工作,他们回到家乡,扎根基层,为家乡发展作贡献。朱晓晨以王岐凤为榜样,不仅教学成绩突出,还无微不至关爱着乡村的孩子们,成为校级“优秀班主任”,加入了乡村育才的队伍。

“到2036年,100周岁时,我还要完成6个批次24名大学生的资助。”王岐凤助学育才之路还很远。