如果说时间时而裹挟着风沙,要把一切掩埋在岁月里,你是否愿意去做一位拭去灰尘的人?

如果把生命比作一场赛跑,你是否愿意拼尽全力,在终点到来之前,跑出一个又一个胜利?

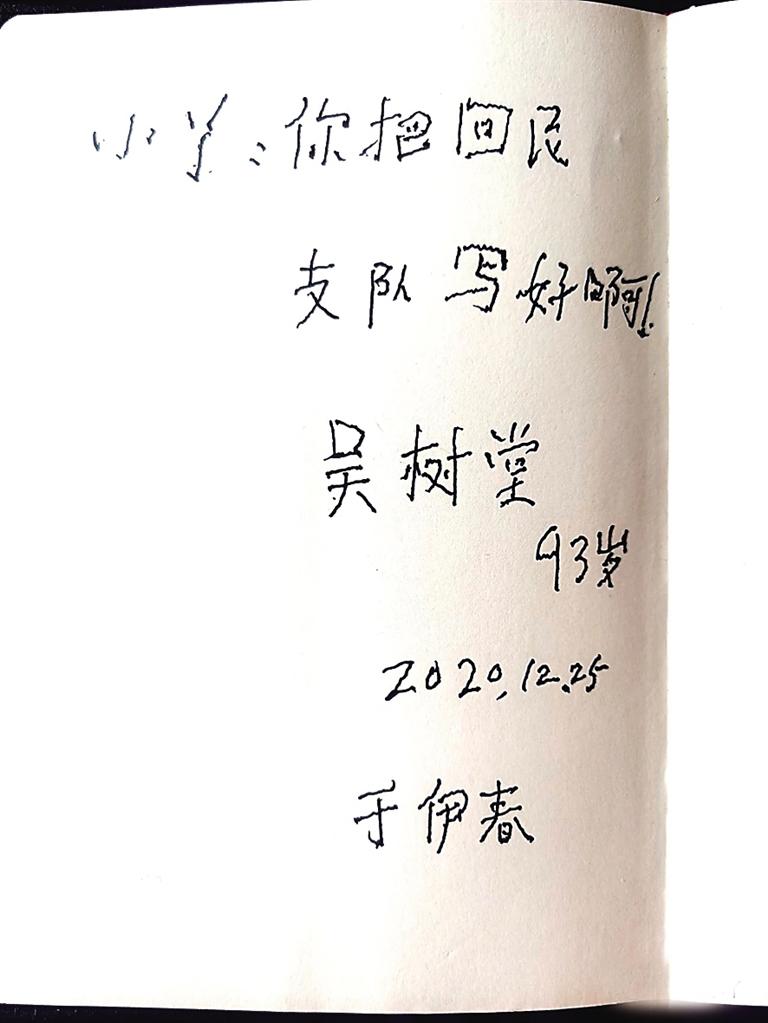

王小丫跋山涉水,追寻着一位位年岁已高的回民支队老兵,誓把他们的故事和那段可歌可泣的历史,在岁月的长河里擦亮。

在这场“寻兵”的赛道上,她的对手是时间:自己的时间、老兵们剩余不多的时间、将要掩埋历史的时间……

王小丫,献县人,本名王英。很多人知道她,源自2019年11月微信上那封一再转发的求助信:“回民支队是支彪炳史册的英雄部队,至今很少有文学作品为其完整地树碑立传,展现其独特的精神风貌。在共和国浩如烟海的纪实类文学作品中必须有这样一部书,它的名字叫《回民支队》……回民支队仍健在的老英雄们,你们在哪里?小丫想听你们亲口诉说那段历史;回民支队众多的后代们啊,你们在哪里?我想找到你们;知道回民支队故事的亲人们啊,你们在哪里?”

早在2018年,王小丫就开始埋头于这件事:搜寻回民支队的抗战英雄事迹,为他们撰写一部长篇纪实文学。

如今,这封信的阅读量已经接近3万。51岁的她走遍大江南北,凭借一己之力,寻访到21位健在的回民支队老战士,为他们留下手印,记录他们的影像和故事。

这些散落在全国的老战士,大多来自沧州,他们有着共同的名字——回民支队将士。随着王小丫的寻访,这段波澜壮阔的历史也逐渐走进人们的视野。

“活要见人,死要见坟”

2018年5月,石家庄。

河北省作家协会会员齐聚一堂,为庆祝2019年新中国成立70周年,作协邀请10位作家为河北籍的抗战英雄执笔,出版系列丛书。英雄中就包括冀中回民支队司令员马本斋。

彼时,王小丫是中国散文学会会员、河北省作家协会会员、冰心散文奖得主……身为同乡,重任自然而然落在了她肩上。

为了获得准确翔实的资料,她在献县和石家庄两地间奔波,走访专家、查阅史料。星罗棋布的文字中,一位回族英雄和一支传奇的部队在字里行间向她走来,深深地震撼着她。

马本斋和母亲视死如归的爱国故事早已家喻户晓,而关于回民支队,却很少有文学作品去完整地讲述。尤其是部队里的那些战士,每一位都是英雄,值得浓墨重彩地写一写。

王小丫决定用自己的笔做些什么,留住那些正在老去的英雄。

“散落在全国各地、仍健在的回民支队老兵们、后代们、知情者们大多已风烛残年,如果不抢救性地去挖掘,等到子孙后代再想去做这件事,就更难了。”她说。

追寻的足迹,就这样开始了。第一件事就是走访他们曾经战斗过的地方。

衡水市阜城县城南8公里有两个村庄——高庄村和纪庄村。79年前,著名的高纪庄突围战就在这里打响。

1942年5月,日本侵华华北区最高指挥官冈村宁次发动“五一”大扫荡,妄图一举剿灭冀中抗日武装。为掩护冀中军区总部机关突围,马本斋率领回民支队在东线攻打了交河、泊镇两个日军据点,吸引了大批日军主力,使军区总部顺利突围,回民支队却陷入了重重包围中。经过仔细研究,马本斋决定在敌人最薄弱的高庄、纪庄两个村子进行突围。这次突围战,回民支队付出了惨重的代价,数百名战士牺牲。如今,这里的烈士陵园仍有88座回民支队的烈士墓。

一边聆听,一边寻访,那场战斗仿佛就发生在眼前。

村里的老人告诉王小丫,当年,回民支队在这里损失惨重。日军死了300余人,为了拉尸体、清洗尸体,日军开来了9辆卡车,淘干了村里的3口水井……

这些鲜活的故事,如果不实地走访,王小丫是听不到的。她为自己定下准则:活要见人,死要见坟。

第一次寻访,王小丫便获得线索,阜城县民政局负责人说,有一位回民支队的老兵还健在,目前生活在兰州。

听到消息,她恨不得立即飞过去。当时春节将至,家人硬是没让她走。朋友也说:“这么大的事,你一个人能完成吗?”

大家反对,其实是心疼她。

她从小无忧无虑,喜欢文字。16岁那年,父亲突然病逝,母亲也罹患乳腺癌。她选择毕业工作,扛起生活的重担。后来,王小丫所在的粮食系统也不复存在,她失业了。几经辗转来到社区工作。

生活的坎坷曲折,让她的人生丰富而深沉,也激发了她的文学天赋。2015年,香港文化总署举办“我与金庸”全球华文散文征文。她想参加,却生病住院,必须手术。术前术后,她一手输液,一手捧书,截稿日期的最后一天,写下散文《此生,我只愿如花似你》,在37个国家1万多参赛者中杀出重围,与法国一位著名翻译家同获三等奖。

文字给了她一片天地,她也要用文字去做更多的事情。

2019年2月,王小丫在甘肃兰州,找到了95岁的回民支队老兵李凤炎。不过,老人严重失聪,交流困难;4月,她又跑去河北安国市东安国城村,寻访94岁的回民支队女战士许素杰;10月底,她驱车百里,奔到了“桑园保卫战”的发生地——保定市蠡县桑园营村。

老战士们年事已高,耳朵也背,那些战争背后的珍贵故事,都是王小丫用纸、笔和老人交流,一点一点地记录下来的。

“不管有没有人健在,都要去当年的战斗地点看一眼。”没想到,在那里找到了104岁的回民支队女战士刘秀芝。

老人年事已高,但提起“百战百胜的回民支队”,思路仍然清晰。她是“桑园保卫战”的亲历者和幸存者,把战斗的经过详细讲给了王小丫。两个月后,老人就去世了。

王小丫突然意识到,自己必须和时间赛跑,留住老英雄们的记忆。每次寻访,她不仅拍照、录音,还为老人留下手印。她想,每留下一枚抗战老兵的手印,中华民族的历史上就多了一枚光辉的印章。

来不及整理文字,王小丫马不停蹄地奔赴下一个目的地。

母亲患病多年,一直与王小丫相依为命。每次离别,她心疼又不舍:“妈妈,您等等我。您80多岁了,他们都90多岁了,比你大。”

丈夫不理解、母亲需要照顾,她经常失眠焦虑,几次累得病倒,而这并不是最难的。最难的是有的老人家属不理解,将她赶出门;经费不足,光淘史料就花费了数万元;还没来得及见到老人,老人就去世了……

“妈妈,您等等我”

“有些手,握过了,温暖就一直在”