在《沧州电业志》里,一张张泛黄的老照片、一个个振奋人心的数字,记录着沧州电业的涅槃与重生——两次飞速发展、数次扩建,90多年峥嵘岁月,承载着波澜壮阔的红色记忆。

古城第一个电灯房

在旧中国,沧州城内没有像样的轻工业,更谈不上电力工业了。直到1930年,一些绅士和商家合股经营了一所电灯房,名为“昌明电灯公司”,地址在如今的市第一幼儿园附近。1930年开始筹建,1931年10月正式发电。

根据史料记载,电灯房的发电机组是德国产煤汽机组,容量为125千瓦。电灯房每天前夜发电,主要供城内商家、富户和绅士们照明用,一般百姓用不起。

1937年“七七事变”后,机组停产,昌明电灯公司倒闭。

抗日战争期间,日本侵略者一方面不断侵占我国的国土,另一方面加紧掠夺各种资源。1942年,侵华日寇决定在京津南大门、津浦铁路要冲——沧县建立一座小型发电厂,名为沧县发电厂。厂址就选在了津浦路西侧二百米处,就是现在的变压器电炉厂院内。

这台机组从1942年7月开始动工,于1943年3月20日投产发电,年发电量20万度左右,全厂工人和管理人员20人左右。1945年,抗日战争胜利后,沧县发电厂也随之瘫痪。

1947年6月13日,解放沧州的枪声打响,我军很快占领发电厂。经过两天激战,6月15日,沧州城全部解放,水电公司由我军接管。当天,解放军就组织工人抢修机器,安定解放后的秩序。

1948年2月,既济水电公司成立,这也是沧州地区第一家人民电业机构,在沧县发电厂旧址上扩建了电厂,组建了4个发电机组,实现昼夜连续发电。

1949年春,解放军南下,铁路运输任务繁忙,火车上用电量较大,为适应火车运输任务用电需要,既济水电公司与火车站协商,扩建原沧县电厂。

两次腾飞

1952年,沧县专署建立企业公司,统一管理各企业,发电厂为地方国营,更名为“沧镇发电厂”。

随着生产的发展,机组不新扩大。到了1959年,电厂的发电量达到600万度,相当于解放前的30多倍。职工增加到280人。

1956年党的“八大”以后,沧州工农业发展很快,用电量也随之增长,原有的发电厂远远不能适应工农业生产发展的需要。1958年,运河西侧小王庄附近筹建新电厂,这也就是我们如今看到的沧州发电厂。

新电厂第一期工程完成后,其装机容量几乎等于老电厂容量的5倍,堪称沧州电力工业发展史上的第一次腾飞。

1974年,我市计划建设年产30万吨合成氨的化肥厂,当时的电量远远无法满足需要。为此,上级决定,进行沧州电厂第三期扩建工程。从10月份破土动工,经过一年的奋战,到1975年9月24日三号机组投产发电。三期工程投产后,装机总容量达到62800千瓦,比扩建前翻了两番还多,相当于解放前的327倍。电厂日发电量120万度,这是沧州电业发展史上的第二次腾飞,这一年电厂职工已近500人。

扩建电厂的同时,1961年,沧州地区第一座35千伏变电站在任丘苟各庄建成;1968年10月,沧州地区第一座110千伏变电站——季屯变电站投入运行。1963年,毛主席发出“一定要根治海河”的伟大号召,沧州是根治海河的重点地区之一。为尽快解决海河工程用电问题,利用两年时间,建成投产110千伏季屯变电站。随后,黄骅、泊头等地相继建起了变电站。

几个变电站建成后,解决了沧州的用电问题,极大地促进了工农业的发展。

1983年,沧州电力局、沧州供电局、沧州发电厂合并为沧州电业局。

1984年6月,沧州地区第一座220千伏变电站——于庄变电站投运。于庄变电站成为沧州电网实现南北联网的纽带,不仅满足了工农业用电的需要,还提高了地区供电的可靠性。沧州电网建设已跨越到一个新的阶段。

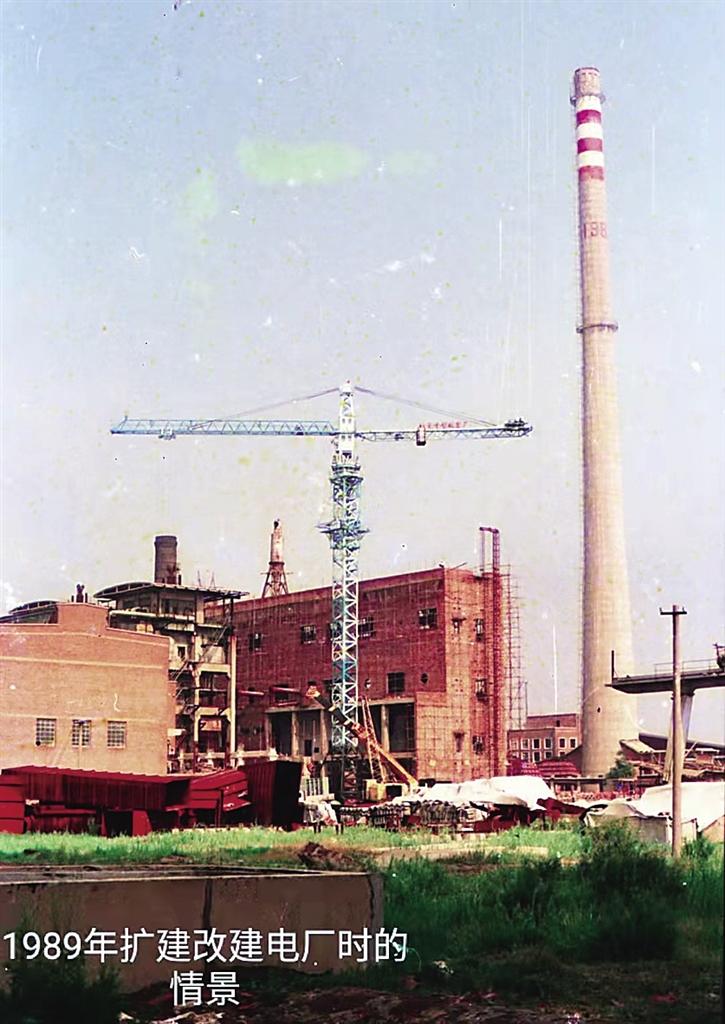

到了上世纪80年代末,沧州发电厂再次扩建,也正式和电网分开。改建后的发电厂迎来了发展高峰期,最辉煌的时候,能供应7个县(市、区)的用电。

然而,进入上世纪90年代后,由于用煤发电污染较大,机组设备陈旧,沧州发电厂逐渐退出历史舞台。后来,沧州发电厂被收购,厂里的老旧设备也逐渐停用。

如今,沧州发电厂的冷却塔已拆除,发电设备已近废弃,当年厂里的工作人员也被分到了不同的电力企业,一代人的记忆就这样随时光逐渐老去。