“车老师走了。”10月26日下午,从朋友那里惊闻噩信,心绪难平:前些天还和金丽说起老人,好几年没见了,挺惦记的,抽时间该过去看看。不想,竟成了永远的遗憾。

赶紧拨通了车老师女儿的电话,电话那端声音低沉:“是的,父亲是19日那天在睡梦中离去的,走得平静安详。86岁……”

车老师,就是那个太行深处发起希望工程的车志忠,那个“敢为孩子去化缘、不为自己谋一分”的车志忠,那个穷其一生倾尽所有扶贫济困的车志忠,那个在保定涞源被人称为“活菩萨”的车志忠。

车老师的老家在北京,1959年北京师范学院毕业后,响应党的号召到山区任教,一干就是28年。虽然后来担任了涞源县政协副主席、县关工委常务副主任等职,但人们还是习惯地称他车老师——这似乎也注定了他这一生与希望工程会结下不解之缘。

我和金丽与车老师见过四面,每一次见面都留下深刻的印象。所以虽时隔多年,每每想起,却总是历历在目、如在眼前——他是我们发自心底最敬重的人。

初见车老师,是在2007年9月,我们随任丘张华绿色家园到涞源助学。当得知眼前这位慈眉善目、说话和蔼的老人就是“希望工程”发起人车志忠时,肃然起敬。于是多了些交流,也由此走近了一段感人的故事——

1987年深秋的太行深处,天蓝得碧透,叶红得耀眼,果实沉得快要压弯枝头,一路景色美不胜收。

刚刚担任县政协副主席不久的车志忠,带着儿子去山里考察旅游资源,却在高倍望远镜中发现山顶上有个小村庄。他们花了几个小时爬上这个海拔1800多米的小村,惊讶地看到,这里的贫穷让人难以置信:学校就是三间桦树皮做顶、石块垒起、四面漏风的房子,白天作教室、晚上当羊圈,13个不同年级的孩子衣衫褴褛,脚上的布鞋露着脚趾。

这里就是后来闻名于世的桃木疙瘩小学。

穷孩子,土台子,渴望的双眼,朗朗的书声……此情此景,深深地刺痛了他的心。

他叹息着,让儿子把衣服脱下来给了穿得最破烂的孩子,然后挨家挨户走访,身上所有的钱全都分光了。回去后,他又整理了一大包衣服让人送了去。

就在第二年春天,这13个孩子还是有11个失学了。一个叫张胜利的孩子给车志忠这个他心目中的“大官”写来一封信。这封后来流传甚广的来信,不知打动了多少国人的心灵:“车伯伯,你家今年打的粮食够吃吗?俺爹穷,不让我们念书了。可我还想念书,将来像您一样做一个对国家有用的人。”

这封信再一次让车志忠彻夜难眠。他奋笔疾书,写下了改变无数失学儿童命运的一封信,呼吁全社会关注贫困儿童的读书问题。然后,寄往省政协和团中央。

1989年4月,中国青基会的工作人员来到了桃木疙瘩村。同年10月,张胜利等失学孩子又背上了新书包,重返课堂。中国“希望工程”的希望之火从桃木疙瘩村点燃,20世纪最伟大的慈善工程也从此奠基,在这里铺下了第一块砖。

张胜利成为全国“希望工程”救助第一人,全国千千万万个“张胜利”由此看到了希望。

从此,20年里,车老播种希望的脚步一直没有停下。而当年那个写信求助的孩子,也成为希望工程的薪火传人。两人早已情同父子,走路时,会自然而然地手牵着手,这画面看得无数人心头一暖。

感动于大山深处这暖心的故事,那一次,涞源之行的十几人每人都资助了一个贫困孩子。

再见车老师,是在2009年10月,还是去助学。两年不见,老人的助学名单又加长了许多,助学故事也越来越动人心怀。

在涞源,“有困难,找车老师,肯定有求必应。”他不再仅仅救助贫困学生,还把目光投向了孤儿、残病儿及贫困家庭——在人们心中,车志忠就是一个“活菩萨”。

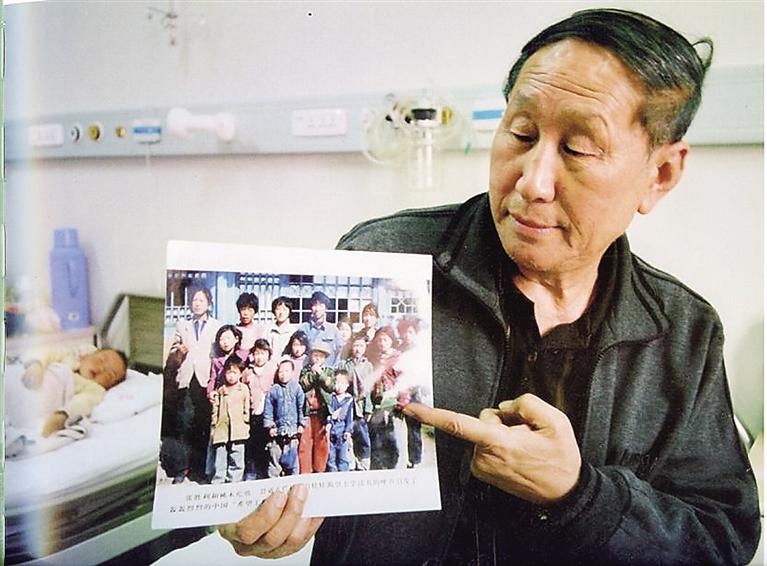

记得有一年,车志忠因病正在保定住院。这时,一个叫文强的四年级小学生在父亲和村干部的带领下,找到医院来。原来孩子患有先心病,病情危重,家里已变卖了所有值钱的东西,实在走投无路了。

车志忠闻此,马上掏出身上仅有的1000元钱给了孩子父亲,并安慰说:“别哭,我来想办法。”

第二天,也就是术后第三天,他拔了输液管就跑去了石家庄。找学生、找老乡,经过半个月的奔波,共筹到两万多元,医院也减免了部分费用,为小文强成功做了手术。后来,小文强成为一名大学生。他常说:“没有车爷爷,就没有今天的我。”

再后来,省一家医院把车志忠聘为“爱心形象大使”。在这个平台上,他们先后共救助了120余名先心病及其他重症儿童,也改变了120多个家庭的命运。

我们第一次去涞源,临走时,车老师说,这次时间紧,下次再来一定带你们去白石山看看。然后热切地推介着涞源的山山水水。于是我们心中也有了一份美丽的期待。

第二次去时,73岁的他,非要陪我们爬到2000多米高的山顶。我们边走边聊,知道他为了给那些孩子筹钱治病或上学,经常四处“化缘”。而每次外出募捐,都是自己挤公共汽车,住最便宜的旅馆,饿了就在大街上简单吃碗面,其中有数不清的苦楚艰辛。

于是问他,您不觉得委屈吗?老人淡淡地回答:“有时确实感觉自己就跟个乞丐一样。但为了孩子们,我愿意当这个乞丐。”

只这一句话,就让我们感动至深。“敢为孩子去化缘,不为自己谋一分”,这是一种怎样的境界和情怀啊!

等爬到山顶,俯看众山,车老感慨地说,巍巍太行,千里茫茫。万古白石,地老天荒。真希望孩子们都能走出大山,飞得更高更远。他坚信:今天帮助一个失学儿童,明天就减少一个文盲;今天帮助一个儿童完成学业,明天就增加一个栋梁之才。

闲聊中,老人说起对家人的亏欠,尤其是对老伴儿。老伴儿一直想看大海,他也许诺过多年。为了苦孩子们,他跑遍了全县1000多个自然村,跑遍了涞源的沟沟坎坎,可老伴儿这个小小的心愿,却始终没能满足。

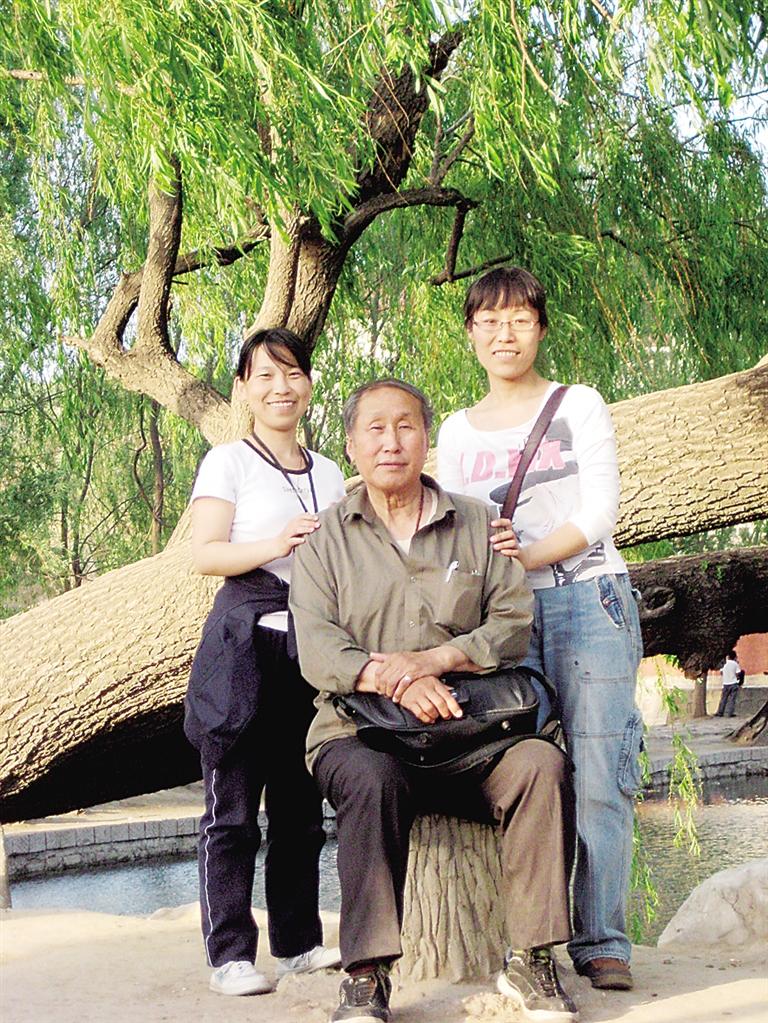

闻此,我们盛情邀请他们来沧,去黄骅看海。半个月后,在我市老干部局的相助下,两位老人真的来了。老伴儿高兴得像个孩子:“如果不是为了我,他可不舍得他的时间。”

那一次,听蒋姨说,她和车老除了维持最基本的生活必需之外,这些年所有的收入,都捐给了孩子们。每次往山里跑、到学校去,他都要跟老伴儿要“经费”,他说,见到那些苦孩子,我不能没有表示。

第四次见车老,是在2015年7月。那一次,50多位沧州爱心人士又去涞源助学。几年不见,车老依然精神矍铄,只是白发稀疏了许多。这次,陪伴在身边的,多了他的女儿车小乔。

从小耳濡目染,小乔最懂父亲的心。兄弟姐妹四人中,哥哥姐姐都去了外地工作,只有她留在了父母身边。当看到年已八旬的父亲还在四处奔波,可精力体力已大不如前,心疼之余,便义无反顾地从父亲手中接过了接力棒。

这时,她才骄傲地发现,父亲不仅给了她精神上的财富,还给了她一个团队——许多父亲曾经帮助过的孩子、许多父亲曾经求助过的团队、甚至许多陌生人,都加入到了这支助学济困的大军。

清楚地记得,那次临别,车老亲切地与我们一一握手。那双曾给无数苦孩子播下“希望”的手,温暖而有力量。如今,那种温暖似乎仍然可触,可老人家却永远离开了。

据一份2018年的报道显示,这些年,车老从希望工程到慈善事业,筹集款物价值500余万元,救助对象达1600余人,建希望小学6所。而他的女儿小乔发起的“爱心桥”公益团队,志愿者已遍布全国各地。他们扶贫济困,成为贫困群体与社会爱心人士之间的爱心桥梁。

小乔说,涞源希望工程是一面公益大旗,父亲虽然倒下了,但是这面大旗不能倒。她要拼全力扛下去,为那些需要帮助的人送去希望。因为,她是“希望老人”车志忠的女儿。

2005年,车老被评为“感动河北十大年度人物”,评委会给他的颁奖词是:“18年前,他上书团中央,引发了20世纪中国最大的慈善活动——希望工程;18年以来,他用一己的力量改变了无数苦寒孩子的命运,也使自己朴素的人生成为传奇。”

车老,把自己活成了这世间的一束光。哪怕他离去,这束光也将永不熄灭,依然汇聚更多善心,继续温暖前行。