本报记者 赵玉洁

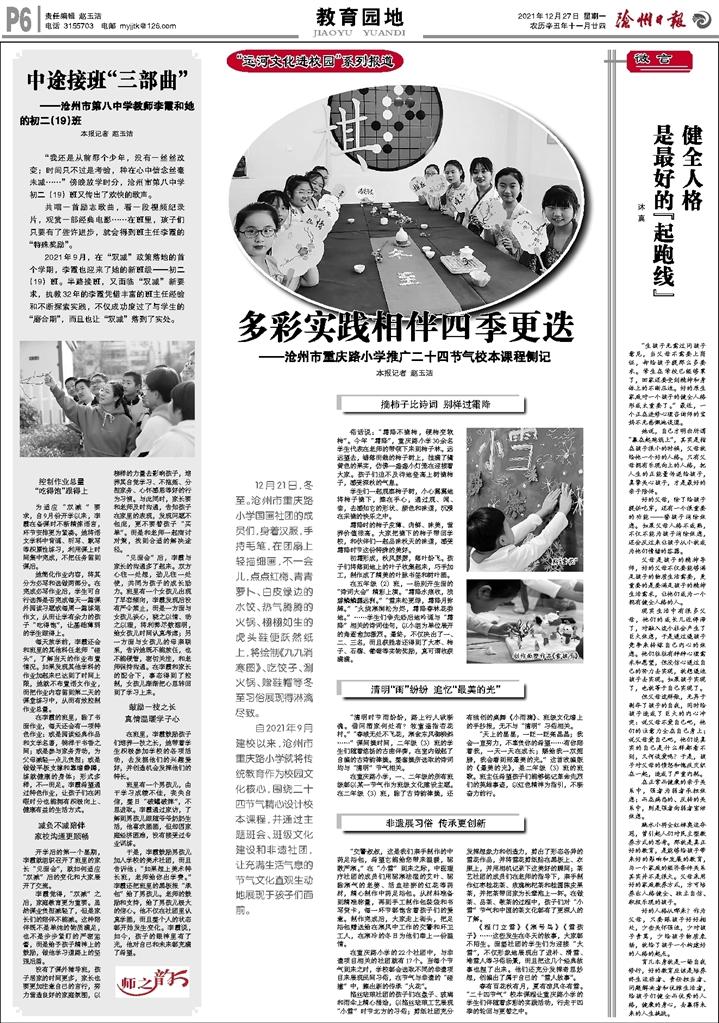

12月21日,冬至。沧州市重庆路小学国画社团的成员们,身着汉服,手持毛笔,在团扇上轻描细画,不一会儿,点点红梅、青青萝卜、白皮绿边的水饺、热气腾腾的火锅、栩栩如生的虎头鞋便跃然纸上,将绘制《九九消寒图》、吃饺子、涮火锅、赠鞋帽等冬至习俗展现得淋漓尽致。

自2021年9月建校以来,沧州市重庆路小学就将传统教育作为校园文化核心,围绕二十四节气精心设计校本课程,并通过主题班会、班级文化建设和非遗社团,让充满生活气息的节气文化直观生动地展现于孩子们面前。

摘柿子比诗词 别样过霜降

俗话说:“霜降不摘柿,硬柿变软柿”。今年“霜降”,重庆路小学30余名学生代表在老师的带领下来到柿子林。远远望去,错落而栽的柿子树上,挂满了橘黄色的果实,仿佛一盏盏小灯笼在迎接着大家。孩子们迫不及待地登高上树摘柿子,感受深秋的气息。

学生们一起观察柿子树,小心翼翼地将柿子摘下,捧在手心,通过观、闻、尝,去感知它的形状、颜色和味道,沉浸在采摘的快乐之中。

霜降时的柿子皮薄、肉鲜、味美,营养价值很高。大家把摘下的柿子带回学校,和伙伴们一起品味秋天的味道,感受霜降时节这份特殊的美好。

初霜形成,秋风瑟瑟,落叶纷飞。孩子们将落到地上的叶子收集起来,巧手加工,制作成了精美的叶脉书签和树叶画。

在五年级(2)班,一场别开生面的“诗词大会”精彩上演。“霜降水痕收,浅碧鳞鳞露远洲。”“雪来松更绿,霜降月弥辉。”“火烧寒涧松为烬,霜降春林花委地。”……学生们争先恐后地吟诵与“霜降”相关的诗词佳句,以小组为单位展开的角逐愈加激烈。最终,不仅决出了一、二、三名,而且获胜者还得到了大枣、柿子、石榴、葡萄等实物奖励,真可谓收获满满。

清明“雨”纷纷 追忆“最美的光”

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜……”课间操时间,二年级(3)班的学生们随着悠扬的古曲伴奏,在室内做起了自编的古诗韵律操。整套操所选取的诗词均与“清明”节气相关。

在重庆路小学,一、二年级的所有班级都以某一节气作为班级文化建设主题。在二年级(3)班,除了古诗韵律操,还有独创的桌舞《小雨滴》、班级文化墙上的手抄报,无不与“清明”习俗相关。

“天上的星星,一眨一眨亮晶晶;我会一直努力,不辜负你的希望……有你陪着我,一天一天在成长;赐给我一双翅膀,我会看到那最美的光。”这首改编版的《最美的光》,是二年级(3)班的班歌。班主任希望孩子们能够铭记革命先烈们的英雄事迹,以红色精神为指引,不断奋力前行。

非遗展习俗 传承更创新

“交警叔叔,这是我们亲手制作的中药足浴包,希望它能给您带来温暖,驱散严寒。”在“小雪”到来之际,中医理疗社团的成员们用驱寒祛湿的艾叶、驱除寒气的老姜、活血祛瘀的红花等药材,精心制作中药足浴包。从材料准备到精准称量,再到手工制作包装袋和书写贺卡,每一环节都饱含着孩子们的爱意。制作完成后,大家走上街头,把足浴包赠送给在寒风中工作的交警和环卫工人,在寒冷的冬日为他们奉上一份温情。

在重庆路小学的22个社团中,与非遗项目相关的社团就有17个。当每个节气到来之时,学校都会选取不同的非遗项目来展现民间习俗,在节气与非遗的“碰撞”中,擦出新的传承“火花”。

掐丝珐琅社团的孩子们在盘子、玻璃和雨伞上精心描绘,以掐丝珐琅工艺展现“小雪”时节北方的习俗;剪纸社团充分发挥想象力和创造力,剪出了形态各异的雪花作品,并将雪花剪纸贴在黑板上、衣服上,并用相机记录下这美好的瞬间;茶艺社团的成员们在老师的指导下,亲手制作红枣桂花茶、玫瑰枸杞茶和桂圆陈皮果茶,并把茶带回家为长辈泡上一杯。在做茶、品茶、敬茶的过程中,孩子们对“小雪”节气和中国的茶文化都有了更深入的了解。

《程门立雪》《寒号鸟》《雪孩子》……这些发生在冬天的故事,大家都不陌生。面塑社团的学生们为迎接“大雪”,不仅形象地展现出了进补、滑雪、堆雪人等习俗场景,而且把这几个经典故事也捏了出来。他们还充分发挥奇思妙想,创编出了属于自己的“雪人故事”。

春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。“二十四节气”校本课程让重庆路小学的学生们伴随着多彩的实践活动,行走于四季的轮回与更替之中。