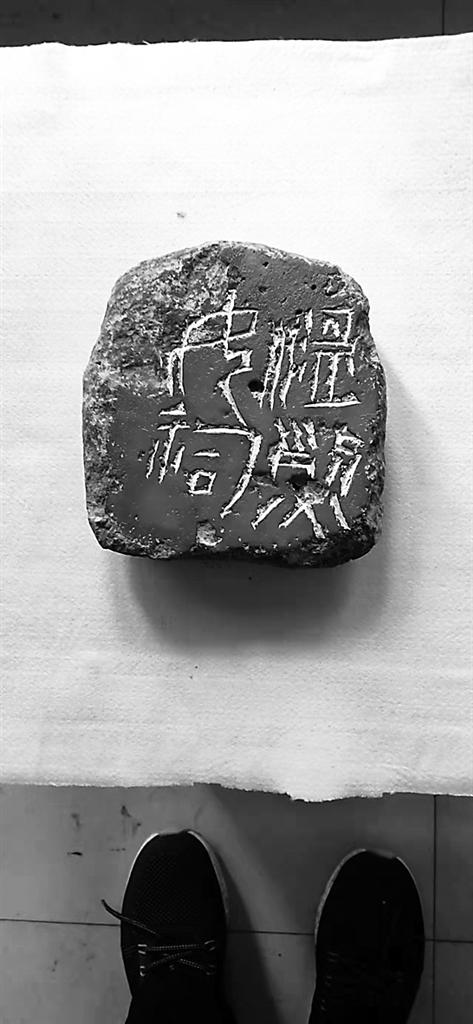

一块块废弃的青砖,在民间艺人王连生手中,却成了一件件别具一格的砖刻作品。家住泊头市上河城小区的王连生,是位退休工人,通过一次偶然的机会,他将篆刻、古朴的青砖以及运河文化三者结合起来,打造了新颖的运河文化传承载体。每一块砖刻作品的背后,都在讲述着一个历史故事。

大展板开启青砖篆刻灵感

今年70岁的王连生,从年轻时就爱好篆刻。近40年来,他的工作虽然换了很多,但无论多忙,只要有闲暇时间,他就会扎进自己的工作室,潜心篆刻。

去年12月,泊头市要举办一个篆刻展览,因为王连生的篆刻技艺好,举办方特地向他发出了邀请。就是通过这次参展,王连生与青砖篆刻结了缘。

举办方给参展者们预留了一个月的作品准备时间,还特地为每个人都备下了一块大展板。事情虽好,却让王连生犯了愁。“我的作品以小型印章居多,摆放在展板上显得太小,不美观。而大小合适的材料又不好找。”

王连生喜欢沿着运河边散步,在运河边上思考问题的解决方法,还可以找到篆刻的灵感。就在接到参展通知的当天,他带着怎样寻找篆刻材料的问题,走在南大桥处的运河边上。行走间,看到周边废旧的平房,房屋翻盖后,地上散落着不少废旧青砖。这让王连生瞬间捕捉到了灵感。“这青砖不正是篆刻的好材料吗?大小适中,材质结实。”王连生心想,许多篆刻初学者,就是拿着青砖练手的,我为什么不直接拿它们做篆刻?

篆刻出了运河文化遗迹

王连生细心挑选了两块大小适中的青砖带回家,顺势取势打磨了青砖的表面。他说:“照着青砖风化的情况进行打磨,保留了青砖的自然气息,这是其他篆刻材料没有的。”

为了适应青砖自然古朴的气息,王连生特地采用了跨越殷商秦汉的金文、战国文、甲骨文等古文字。他说:“只有这些古文字,才和这些青砖相配。”

打磨好青砖后,王连生很快就刻好一个作品。他将作品摆放一旁,恰巧被来他这儿交流的泊头市书法家协会主席李建峰看到。李建峰直夸他的作品有创意,他给王连生出主意:“老王,你篆刻咱泊头的运河文化遗迹,怎么样?老门店、老堂号等,把这些刻出来多有纪念价值。”

本来就对运河文化倍感亲切的王连生,经李建峰一提醒,瞬间找到了感觉。“新桥驿”“温烈女祠”“清真古寺”……这些运河古迹一一浮现在脑海中。此后,不到一个月的时间里,他就篆刻了20多块参展的青砖作品。刻好后,涂上朱红油墨,拍了照片,贴在展板上。

每一件作品都有一个故事

青砖篆刻在展览会上一经展出,立刻吸引了许多人前来观看。“‘泊浒’‘新桥驿’这都是泊头最早的名字;‘温烈女祠’是清朝末年,为了纪念一位贞烈的姑娘所建的……”在展览现场,有泊头当地的老人,看到王连生的作品,倍感亲切,并为观看的年轻人义务讲起了背后的故事。

展会结束了,但王连生的青砖篆刻没有结束,他觉得这种篆刻十分有意义。平日里去寻找合适的青砖,也成了他为自己新添的任务。

一块青砖,埋在土里,王连生看中了,无论用什么工具,都要把它挖出来。“有一次,我用螺丝刀去撬一块青砖。最后,砖没出来,螺丝刀折了。”王连生说,他挖掘这些青砖,就像是在追寻泊头的运河文化。

至今,王连生已经篆刻了50余块青砖作品,他同朋友们一起挖掘泊头的运河文化遗迹,篆刻在青砖上。

“时代变迁,以前的遗迹越来越少了,我想通过这种艺术的形式,把泊头的运河历史文化记录下来,传承下去,为更多的人讲好运河故事。”王连生说。