□ 本报记者 赵宝梅

前不久,沧州又有21个与非遗相关的企业或加工点被命名为非遗工坊,加上早些命名的一批,全市非遗工坊达69家。这些非遗工坊有的是传统手工制作技艺,有的是表演艺术,还有的是音乐、美术、体育、游艺与杂技等。传承者依托传统手艺,开展非遗保护,带动当地群众学习,还帮助困难家庭实现增收,解决劳动力就近就业……在实现自身盈利的同时,更让非遗融入了现代生活。

黄骅面花

民间美食走四方

春节临近,黄骅市滕庄子镇西胡庄工业园内,河北帝鉴食品有限公司迎来了一年一度最忙碌的日子。

车间内,十几名工人全副武装,揉面、搕花、晾花、饧花、蒸花,一道道工序,凝聚着浓浓的年味儿。面花造型更是多达上百种,鲤鱼、公鸡、元宝、葫芦……标准化的蒸笼呼呼冒着热气,带着面香的面花出锅了。晾凉后,再用火龙果汁点上红点,经过礼盒包装,一夜后便进入市场,走上千家万户的餐桌。

这是一家生产面花的企业,一进腊月,面花供不应求。在黄骅,民间传统习俗里有一项是春节吃面花。一到过年,家家户户蒸面花,并作为走亲访友的礼品,久而久之,这一传统美食就流通到了周边县市及山东等地。

作为省级非物质文化遗产,黄骅面花制作技艺的传承从未断裂,帝鉴食品创始人孙建军便是传承人。小时候,每逢过年,他就会看到母亲和婶子大娘蒸面花,这种造型多样又美味的面食,在他心里留下了深刻烙印。2012年,孙建军创立河北帝鉴食品有限公司,立志让面花“出阁闯天下”。

多年来,孙建军严控面花制作的15道工序,使面花口感丰富、不粘口、筋道、麦香浓郁。在沿用老肥发面、手工搕花等传统制作工艺的基础上,从面花形制、材质等方面进行创新。“帝鉴面花在遵从先辈制作工艺的基础上,进行多次改良创新,在保证面花质量与口感的基础上,紧跟市场潮流,争取让老手艺产生新卖点。”孙建军说。

创业伊始,孙建军便力所能及地帮助周边群众解决就业,为残疾人提供就业岗位,为社会人士组织培训。这些年,公司先后安置下岗工人和残疾人就业20余人,助残70余人。2020年,帝鉴食品被命名为非遗工坊,孙建军更加坚定了他的“面花之路”:传承非遗,带动乡亲致富,让黄骅美食走得更远。

吴桥线装书

古籍影印沧州造

寒冬腊月,吴桥金鼎古籍印刷厂的车间内却是热火朝天,工人们各自忙碌,裁纸、印刷、折页、裁切、打眼、扣面、缝线、贴书签……十八道传统工艺,每一道都手工完成。当一册册带着墨香的《大学》《中庸》《孙子兵法》出炉,就意味着又一批沧州制造的古籍图书将被全国各地的读者捧在手中。

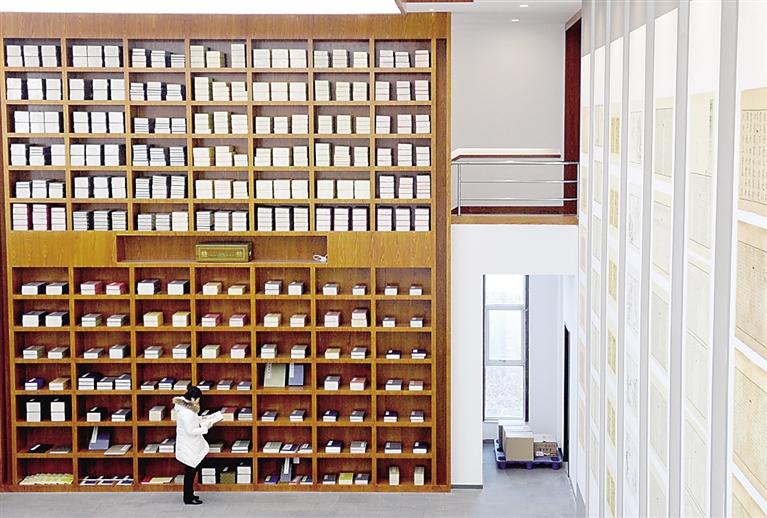

厂区里,河北线装书博物馆随时迎接着游客,这里不仅普及线装书知识、展示制作工艺、讲述国学知识,还收藏了大量典籍。这里,可感受中国印刷术和造纸术的博大精深,体验线装书装订的乐趣,更可对非物质文化遗产产生浓厚兴趣。

传承人谷秋生出生于印刷世家。18岁高中毕业,谷秋生进入印刷厂接了父亲的班,并很快成为厂里的业务骨干。在经历了国企的股份制改革和破产后,他于2005年自己创业,开办印刷厂,并逐渐在印刷业崭露头角。2006年,工厂出色完成国家图书馆复制《钦定古今图书集成》的任务。从此,谷秋生便踏入了古籍印刷这个冷僻的行业,一走就是10多年。

为了还原最古老的工艺,谷秋生查阅了大量资料,并多次到江浙一带学习,到安徽挑选宣纸……对于有关线装书制作工艺的文字记载,他也是一字字琢磨、一遍遍试验。2013年8月,谷秋生被认定为河北省线装书工艺非遗传承人,并于2018年在厂内投资兴建了中国第一座线装书博物馆。

如今,因精美的线装书工艺,吴桥金鼎古籍为定制单位制作了各类古代书籍影印的线装书,一年印刷品种达上千种,企业员工也增至120余人。为了帮扶困难群众,企业还将折页、装光盘等零散活分发给附近农民去做,提高了农民收入。

成为非遗工坊后,金鼎古籍还联合“酒章文化园”“吴桥宫面博物馆”等其他非遗工坊及传承人,相互融合共同开发非遗文创产品,探索出了“非遗工坊+”的模式,帮扶贫困群众5000余人,走出了一条非遗产业保护发展传承之路。

新华“爱洋洋”

编织工艺传温暖

前不久,北京残联征集冬残奥会创意产品,河北东蓠彩菊纺织制品公司的两款手工编织挂件获得创意产品奖。这一殊荣的得来,并非偶然,是企业几十年如一日的“匠人”精神,让新华区这一手工编织产品享誉国内外。

“用心做手工,用爱暖人心”,这是河北东蓠彩菊纺织制品公司的宣传语,也是总经理徐爱菊的人生态度。16年来,徐爱菊初心不改,从一名下岗女工成长为创业先锋,带动了2000多名下岗女工、农村妇女靠技能立身。

徐爱菊从小跟姥姥长大,看着姥姥做绣花鞋、剪纸,她也对手工产生了浓厚的兴趣。工作后,也从事和手工艺品有关的工作。1996年,下岗后的她开始了自己的创业之路。

从最初的编织、培训,到后来的创办企业,徐爱菊不断探索和创新,并创立“爱洋洋”品牌,寓意“用爱编织美丽人生,让阳光洒满每个角落”。起初,简陋的加工点,十几个下岗姐妹和她聚在一起钩钩编编,产品的颜色、款式、品种也就三五种。而今,居家用品、玩偶、帽子、挂件、手工创意品等,种类繁多,仅儿童冬季帽子就有200多种,产品颜色、款式丰富了很多。

从2004年至今,徐爱菊开始走“公司+下岗职工(农户)”的路子,一方面进行技术培训,一方面安排居家生产。公司不仅吸纳了下岗工人再就业,还在泊头、盐山等地发展了1000余人的加工队伍,将公司的一些加工零活分发给农村的妇女和老人,让她们实现了在家就业。

2020年,爱洋洋手工成为新华区区级非物质文化遗产,去年又被命名为非遗工坊。“我要努力让‘爱洋洋’手工产品做到传统和时尚的完美结合,还要把这个品牌塑造成有故事、有温度的文化符号。”徐爱菊说。