玉在中国文化中是一个很好的意象,我们形容人长得漂亮是“亭亭玉立”“玉树临风”;保持气节要“宁为玉碎,不为瓦全”;忠贞纯洁是“冰清玉洁”等。玉文化是中华文明有别于其他文明的最显著特征之一。

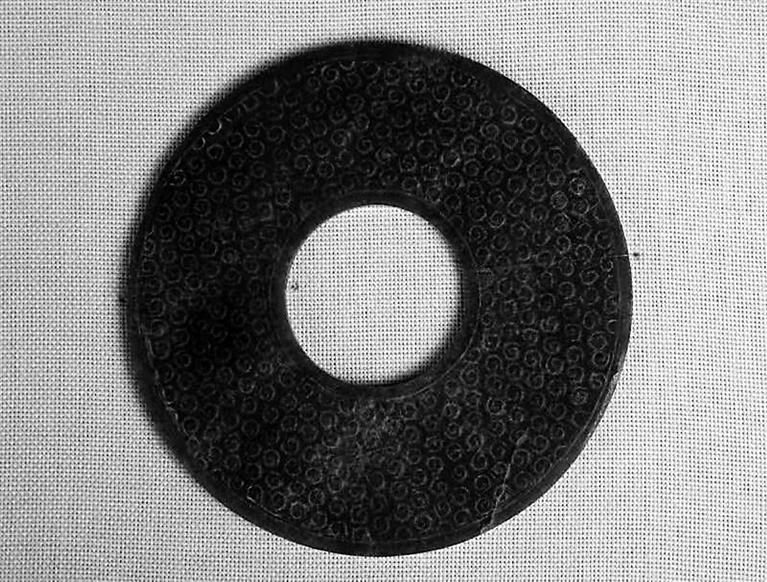

玉璧,多为扁圆形内有圆孔状,是玉器中出现最早并一直延续的一种,自新石器时期良渚文化至清代均有存在。它的出现是原始社会自然崇拜的产物。

“礼神者,必象其类”,古人会将所崇拜的对象用玉做出相应的形象来祭祀:对云崇拜而产生的勾云纹玉饰,对生产工具崇拜而产生的祭祀用玉斧,对动物崇拜而做的玉龙、玉虎等,而对天的崇拜用圆形的玉璧来表现。这种原始的对天的崇拜,伴随着生产力的发展,逐渐发展为中国传统文化中敬天祭天、天人合一的思想。拟天而作的玉璧,把对天的崇敬之情寄托在玉璧上。由于古人对天的长期崇拜,作为天的化身的玉璧才会一直存在,这正是玉璧绵延近万年的原因。

玉璧在新石器时代主要用途是祭祀,使用者是巫师;商周时期祭祀功能减弱,逐渐发展出佩戴功能,但使用者仍为少数高官贵族;春秋战国时期陪葬用途逐渐出现,至汉代发展到鼎盛时期;唐之后,玉璧发展走向大众,主要以装饰、玩赏为主,民间开始流行;到近代,玉璧的礼仪、祭祀等功能基本消失,主要用作装饰、玩赏。

玉璧自新石器时代诞生始,就承载着祭天地、礼神祇的职能,其宗教功能一直延续到明清时期皇家举行每年一度的天坛祭祀礼仪之中。《周礼》记载:“以玉作六器,以礼天地四方。以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”从中我们可知,天子在祭祀时,以璧礼天。

陪葬玉器在汉代达到一个高潮,丧葬也成为汉代玉器的主要功能之一。玉璧的陪葬用途与祭祀用途,都源于“玉可通神”的思想,西汉后期人们还认为以玉敛尸可以使尸体不腐。东汉郑玄注《周礼》记载:“圭在左,璋在首,琥在右,璜在足,璧在背,琮在腹,盖取象方明神之也。”

沧州博物馆二楼历史展厅中陈列的两件玉璧——碧玉谷纹璧、蒲纹璧,是出土于西汉南皮侯墓中的陪葬品。

因为将玉视作“君子”的美好德行的象征,玉璧具有比德的用途,以及衍生出来的佩戴和阶级划分的作用。《礼记》记载孔子认为“君子比德于玉焉。”玉具有仁、知、义、礼、乐、忠、信、天、地、德、道等11种美好品德,“故君子贵之也。”《礼记·玉藻》云:“古之君子必佩玉。”佩饰玉以挂在腰间和胸前为主,后来发展为组玉佩,通常系璧来规范其构造。

制器尚象,玉璧的产生与发展延续并非因其外在特征,而是源于人类赋予它的种种内涵。君子如玉,我们所尊崇的也是君子的美好德行。中国传统玉文化,对于今天的年轻人依然具有积极的指导作用。

吕庆元