本报记者 哈薇薇

整理医药经典

纳入燕赵医脉

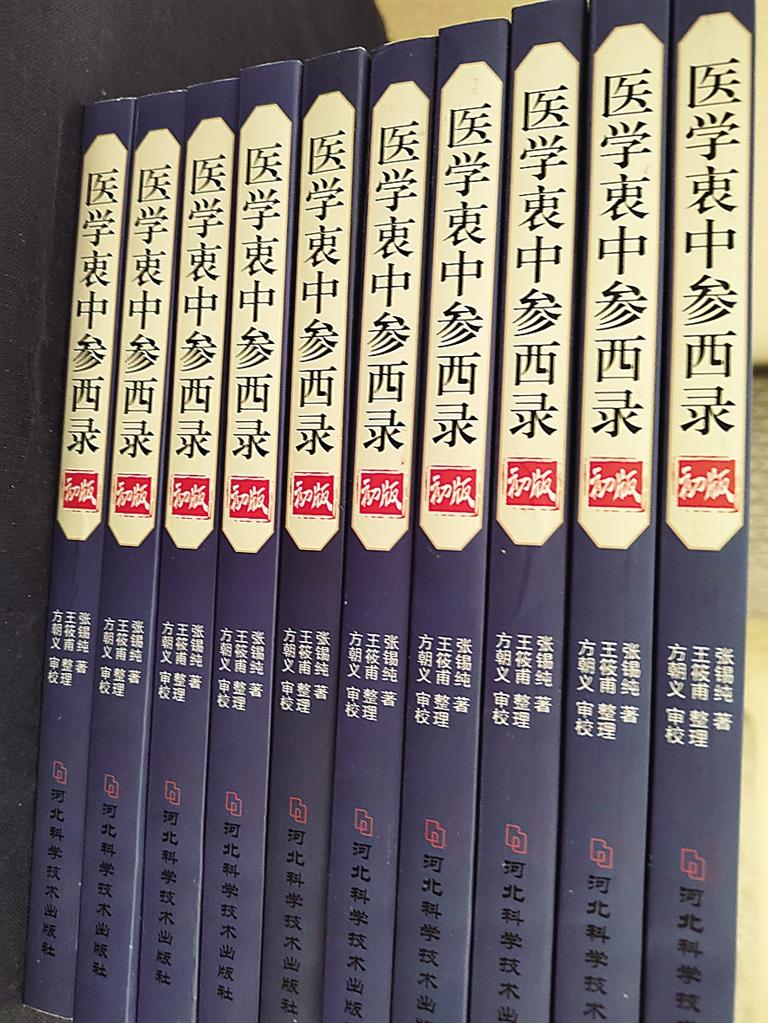

“如果不是因为疫情,这本书应该早就到了。”深蓝色的封面,有一种古典雅致之美,符合王鹏对心中经典的定位。他说,整理此书的想法,缘于2018年《医学衷中参西录》付梓100周年暨第一届张锡纯学术思想纪念大会。作为嘉宾,他有幸赴会,并结识了很多专家、学者。他们或遵循张锡纯的医术、医德,或在临床、理论上继承、发扬张锡纯的中西汇通思想。而他这个外行,却总想帮助内行做点事。

因为几年来,他翻遍了市面上能找到的各类版本的《医学衷中参西录》,通过比对、研读、深思,他发现了版本与版本内容上的差异。1918年在沈阳初版的《医学衷中参西录》距今百余年,已经很难见到了。学界一直有人在关注初版。比如辽宁沈阳老中医张存悌、原河北唐山市卫生学校附属医院赵成丽、乐亭县中医院秦艳梅都曾见过《医学衷中参西录》初版。“综合他们的描述:初版长23厘米,宽15.5厘米,比现行大32开本长宽各超出一指许。用洋纸双页单面印刷,字体字号近似今4号宋体。共8卷,约16万字,分为上下两册。其中上册有262页,下册有265页。”在内容方面,王鹏说,初版与现行版本也有很大区别:一是初版没有张锡纯肖像、友人题诗、跋语。二是初版有高振铎、王有声两篇序文,现版未录。三是初版版权页标明“印刷所:奉天作新印刷局。总发行所:天地新学社。代售处:奉天大东门里志仁堂、奉天钟楼南永和堂、奉天城内沈阳县胡同作新印刷局。分售处:全国各大书房。定价:大洋一元二角。”四是初版没有使用西药,没有引用丁福保所译日本医书。

通过比对、详读初步得出,初版与现版有10余处不同。所以,毋庸置疑,《医学衷中参西录》初版本具有很高的史料价值。为此,王鹏下决心恢复《医学衷中参西录》初版的原貌。经过近3年的认真研读与整理,这本带着王鹏印记的《医学衷中参西录》终于完成了。

正在王鹏思索此书以何种方式问世时,恰逢省中医学院为燕赵医脉系列丛书选项目,而王鹏的这本著作整理完全符合他们的定位。于是,省中医学院当即决定,把这本由王鹏(笔名王筱甫)整理的《医学衷中参西录》(初版)纳入燕赵医学研究文库。最终,这本书由河北科技出版社出版。

苍生大医张锡纯

近年备受各界关注

在宣传中医名家、中医药文化发展方面,我市的医学工作者和文化学者功不可没。

为研究张锡纯和他的《医学衷中参西录》,王鹏可谓下了大功夫。客厅、书橱、电视柜上,甚至卧室包括床铺上,都是有关张锡纯的书籍、资料。从民国杂志到相关各类医史,甚至为了研究张锡纯的从军路线、实际情况,他还买来北洋军阀史。为了寻找张锡纯的中西医结合思想的起源,王鹏还研究了中西医思想方面很多大家的书籍。王鹏不仅看中医著作,也看西医著作,他想了解在张锡纯生活的那个年代,中西医之间学术思想上的碰撞和交集。这不仅开阔了王鹏的眼界,更把他的研究带向了更深、更广的领域。

另外,王鹏还把个人收藏的60册民国时期、新中国成立初期、当代海外出版的《医学衷中参西录》不同版本,捐赠给了沧州医专。

而沧州医专也早已成立了专题研究室和读书会。校园内,在原有“扁鹊”雕像的基础上,去年又增加了“刘完素”“张锡纯”雕像。

作为张锡纯的后辈,远在吉林的名老中医刘宝恒,去年也出版了《我谈张锡纯》,为研究张锡纯提供了新视角和方向。

由张锡纯的故乡人——盐山县张锡纯文化研究协会的吕少军、韩玉瓒策划,盐山籍剧作家高秉剑执笔创作了剧本《大医张锡纯》。与此同时,沧州的张锡纯研究热现象,也吸引了河北大学跨文化传播研究中心的关注,他们把目标锁定张锡纯,并邀请央视共同拍摄纪录片,目前已进入后期制作阶段。盐山县已经成功举办两届“张锡纯学术思想传承创新发展大会”,用中医药文化引领健康文旅产业,提升了知名度与美誉度。

探脉中医药文化

《沧州日报》揭序幕

2018年,《沧州日报》“文化八仙桌”系列访谈以“中西汇通张锡纯”为题,揭开了张锡纯研究序幕。2020年9月,《沧州日报》开设专栏——《纪念张锡纯诞辰160周年》,记者去盐山、奔天津、访吉林,先后采写了20多篇稿件,多角度、多层级、多维度地展现张锡纯。一个又一个的故事,让张锡纯的形象越来越清晰,他不再是遥远模糊没有情感的医学巨匠,而是一位慈祥的长者,他的音容笑貌、喜怒哀乐、大医精诚,穿越时空,与读者在精神上产生共鸣。

今年1月,在继续报道张锡纯的基础上,《沧州日报》将报道范围拓展至沧州中医药文化层面,以期对挖掘沧州中医药文化的脉络发展和弘扬传承尽媒体引导、推动之力。先后推出了《沧州中医药文化:巨匠辈出 一脉相传》和《生活新方式 中医来帮忙》以及疫情期间的《中医抗疫“亮丽”组合》等稿件。沧州大地上,呈现中医药文化根深叶茂、繁荣葳蕤的可喜现状。

在深入挖掘沧州中医药文化方面,我市充分利用扁鹊、刘完素、张锡纯这3张名片,深挖学术思想,传承创新中医药特色文化。近几年来,中医文化寻根祭拜医祖扁鹊大会在任丘举办、刘完素学术论坛相聚河间、张锡纯学术思想传承与发展大会亮相盐山、张锡纯学术研究室挂牌成立、仁村“张锡纯故居纪念馆”开馆等一系列动作,使沧州中医药文化被越来越多的人知晓。

目前,沧州中医药文化在吸收、融合中医疗法和人文思想的基础上不断发展,形成了中医养生、中医治未病、中医康复等理论体系,深受百姓欢迎。如今,中医药是中华民族的瑰宝这一观念,已成为社会共识,发展中医药成为国家重点关注的工作,而沧州中医药文化传承与发展仍然任重道远。

正如市卫健委中医科科长苗欣所说,加强中医药文化平台建设,建立健全中医药服务体系,加强中医药人才队伍建设,推动中医医联体建设,延伸中医药服务链条等,仍是我们今后需要努力的方向。