中医药文化,在沧州这片土地上,绵延千年,生生不息。从战国时的神医扁鹊到金元四大家之一的刘完素,再到近代中西汇通派张锡纯,可谓名家辈出,医脉不断。如今,在这片土地上成长起来的医者,汲取经典营养,践行医者仁心,化真知为力量,不断为沧州中医药文化注入新的生机和活力。

调节“七情”治未病

遵循天道重养生

“你最近是不是情绪不好?”

“是,最近生了场气。”

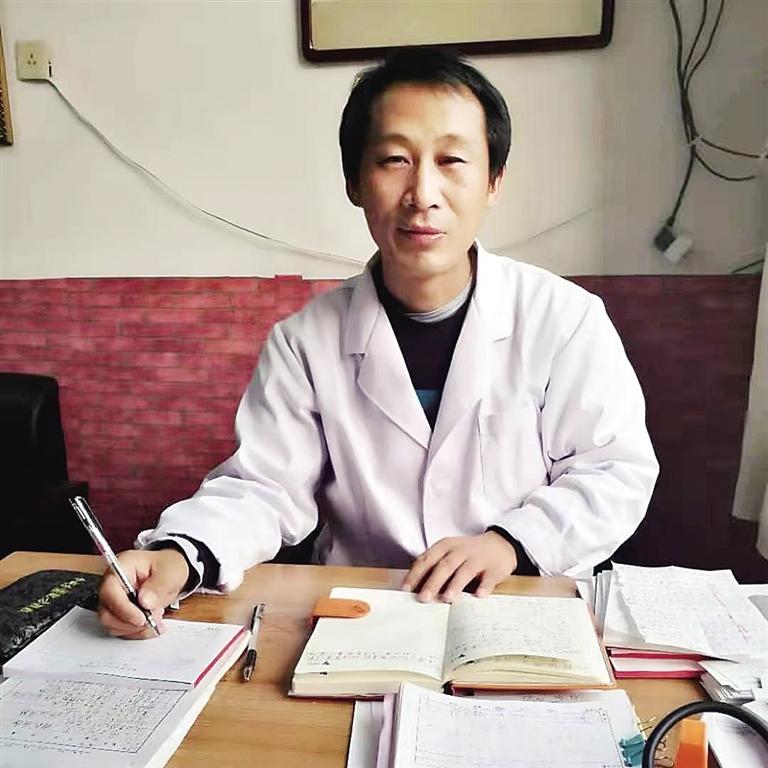

“从舌相上看,肝郁化火。注意调节自己的情绪,我给你开几付中药。”沧州中西医结合医院刘建博士一边开导病人,帮助他疏导情绪,一边在药方中加入疏肝理气之药。

刘建说,古代医家十分重视人的情志,认为“七情”也可致病。这“七情”包括:喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。而“七情”应该控制在合理范围,太过就会损伤五脏。比如喜伤心、怒伤肝、思伤脾、忧伤肺、恐伤肾。在大量的医疗实践中,刘建发觉很多疾病的病因都是“七情”所致,所以中医除了要医治病人的病,还要兼具一个心理治疗师的角色,帮助病人梳理情志,一边调身,一边调心,做到标本兼治。

“春三月,此谓发陈……夜卧早起,广步于庭,被发缓行,以使志生……此春气之应,养生之道也……夏三月,此谓蕃秀……夜卧早起,无厌于日,使志无怒……此夏气之应,养长之道也……秋三月……冬三月……”“这些关于一年四季如何顺应自然养生的道理,都明明白白地记载在《黄帝内经》这本医学经典中,尽管已经过去了几千年,可这种自然朴素的养生道理依然能够指导今天人们的生活起居。”刘建说,就是因为不懂得自然之理,不懂得依照“春生、夏长、秋收、冬藏”的季节规律保养自己的身体,所以很多今天的人都得了这样那样的病。比如春季作息不规律、经常熬夜;夏季开空调时间过长、没有节制地吃冷饮;秋季过早地换上厚衣服;冬季穿裸露脚踝的裤子等,这些违逆自然之道的生活习惯,长时间累积就会伤害身体,最终患上疾病。刘建感慨,中医药文化博大精深,它不仅仅包含有病治病的药方,还传达给人们一种生存之道。在这样的思想理论体系下,它形成了“未病先防、既病防变、瘥后防复”的“治未病”思想。而这套思想,对于今天的医疗体系无疑是一个很好的补充。只有“正气内存”才能“邪不可干”,人们只有掌握了自然生存之道,才能为自己的健康筑上一道防火墙。

培养人才重传承

避瘟丹香防瘟疫

“刘老师,如何理解‘扶正祛邪’?”

“中医治病,治的是人,而不是病本身。所以当看到病人正气不足的时候,不能一味地祛邪,有的老人和孩子本身正气就不足,所以这时候要先扶正,再加以祛邪。”

这是孟村回族自治县中医院中医科主任刘敬章和他的弟子的一段对话。刘敬章说,为弘扬中医文化,培养中医人才,孟村中医院已经连续12年免费招收社会上的中医爱好者,边教授中医经典,边传授中医技能。3年学成后,便可以报考助理中医执业医师,通过考试后,就可以成为一名名副其实的中医师了。

“中医药文化要想传承、发展,中医人才是关键。”刘敬章说,他很推崇的一位中医大家是广东的邓铁涛老先生。邓老曾说:“中医延续数千年,如果我们再不爱护它,再不努力发扬它,将来就会遭到子孙的唾骂。”

本次新冠肺炎疫情,中医药再次发挥出它的独特优势。刘敬章说,病毒,在中医语言体系中,称为瘟疫。几千年来,人们对各种瘟疫的抗击始终没有间断。中国传统医学经典《黄帝内经》提到,抗御“疫疬”入侵的同时很重要的是“避其毒气”,正所谓“正气存内,邪不可干”。《黄帝内经》记录了完整的疫病防治思想,提出人们应该在发病之前加强预防,或者在发病早期及早治疗,治愈后防止复发。面对不断变异的新冠病毒,中医药通过体质辩证和环境辩证,化裁古人的经方,使很多病人转危为安。作为中医人,刘敬章主动作为。他带领医院的其他中医师按照古人的经方,研制出了预防瘟疫的“避瘟丹”和“避瘟香”,为当地百姓的健康保驾护航。

治病高手在民间

中西结合百姓安

“我这腿疼了好些年了,应该是年轻时受过寒。”

“我今天给你用火针点刺试试。”天津西站医院中医科主任马俊华已经用这种技术免费为很多肩颈、腰椎、四肢关节疼痛的患者减轻了痛苦。一根小小的银针经过火烤,在病人的患病穴位进行点刺就有这么神奇的效果?面对疑问,马俊华说这项濒临失传的中医技术,还是上世纪90年代时,他跟一位农村老太太学的,因为治疗效果立竿见影,让他不禁感慨,高手在民间。老太太见他诚心求教,没收他一分钱,把火针的手法和心得倾囊相授。而他,取之于民也用之于民。从此,只要有对症的患者,他也不收一分钱,免费诊治。

马俊华说,中医药文化的根在民间。民间,藏着许多治病的高手,比如已经仙逝的山西李可老先生,就是他很崇敬的一位医者。李可擅长以重剂救治急危重症,医术高超,有现代“张仲景”的美誉。李可使用中药附子与别的医家不同。因为附子有毒,一般中医最多只敢开出几十克的剂量,而他面对濒临死亡的病人时,经常开出数百克的剂量。据说,他一生用去附子5吨之多,挽救了数以千计的垂危病人。近几年来,国家越发重视民间中医的发展,为拥有一技之长和偏方治病的民间中医大开方便之门,为他们提供了合法行医的保障。正是因为国家看到了中医和中医药的发展,必须要有独立的发展体系,而民间是不可或缺的重要一环。只有民间的高手层出不穷,中医药的发展才能步入良性的轨道。

中医药的发展未来在哪里?马俊华说,100多年前的中医大家,我们的盐山老乡张锡纯早已给出了答案,就是中西医结合。张锡纯认为,中西医医理相通,医界不宜作意气之争。针对当时中西两医互不合作的现象,他主张:“西医用药在局部,是重在病之标也;中医用药求原因,是重在病之本也。究之标本原宜兼顾。”马俊华在诊治病患的过程中,也深刻体会到了这一点。曾经有一个西医同事,聊天时和他说起想要去北京做心脑血管支架。问其原因,说是心慌气短、浑身乏力,马俊华提议可以尝试一下中药治疗。通过望闻问切,马俊华给他开出了张锡纯的升陷汤以及清代王清任的血府逐瘀汤加减,喝了一个多月,患者的症状就消失了。

但身为中医的马俊华说他并不排斥西医,因为西医有西医的优势,比如外科手术以及一些急症等,所以别管中医、西医,治好病才是硬道理。中医、西医应该在更高的层面,做好结合。适合用中医的用中医疗法,适合西医的用西医疗法,这样,老百姓才能真正受益。