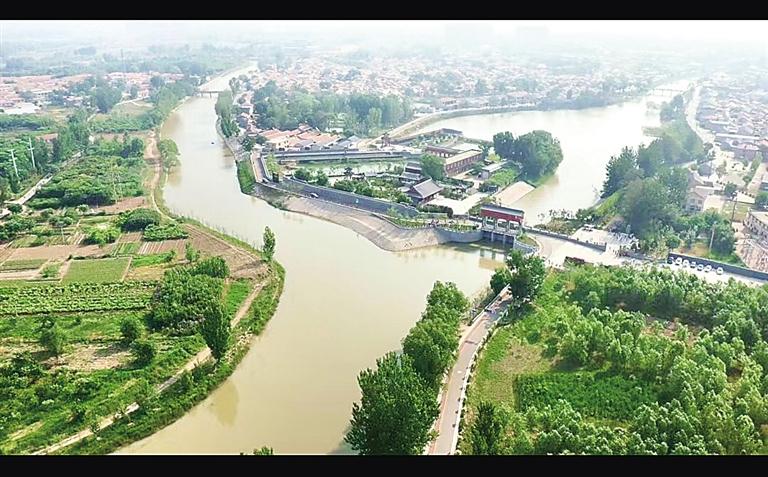

捷地减河自西向东流向渤海,与南北流向的大运河在沧县捷地回族乡捷地村形成一个臂弯。优越的地理位置,使得捷地村自古就有“水旱码头”之称。曾经,古人凭借智慧挖减河、建分洪闸,治理运河水患。如今,捷地村以大运河文化带建设为契机,发扬传承“事在人为”的精神,保护文化遗迹,对运河、减河进行文化生态提升改造,抢救性整理运河船工号子。

“两河”美景赛江南

蓝天如洗,白云如絮,巍然伫立的捷地分洪闸在水中形成美丽的倒影,与岸边绿树、亭廊交相辉映。6月6日下午,买树菲在村边遛弯儿时拍了几张风景照发到朋友圈,即兴写下一句感言:“我家住在‘两河’畔,美景怡人赛江南。”

这样的“美照”,买树菲时常在朋友圈“晒”。

过去,河堤上除了杂草就是垃圾。本不宽敞的土路,被附近房子越挤越窄。别说在运河、减河周边拍照了,她宁可绕远也不愿从那儿过。

今年36岁的买树菲,是沧县捷地回族乡捷地村村民,她说的“两河”,是大运河和捷地减河。作为南运河的主要分洪河道之一,捷地减河自西向东流向渤海,与南北流向的大运河在捷地村形成一个臂弯。优越的地理位置,使得捷地村自古就有“水旱码头”之称。

“过去没有铁路的时候,大运河就是‘高速路’,各种物品都靠运河的船只运输。那会儿,黄骅的盐先由减河的船送到捷地,再在这儿倒到运河的大船上运往全国各地。当时,捷地村可繁华了!”从小听着运河故事长大,买树菲从运河边路过时,经常会停下望望周边。现实与过去的反差,让她一度失望地感叹:“大运河的辉煌已成为历史了。”

2020年以后,买树菲惊喜地发现大运河变了!河两岸,违建拆了,垃圾清干净了,还建起了小游园;减河河堤被改造成商业步行街;捷地炮楼进行了保护性维修;御碑苑被重新规划提升……捷地回族乡借助市旅发大会的契机,对运河、减河进行文化生态提升改造,捷地村被列入重点改造范围。借势大运河文化带建设的持续推进和运河堤顶路的贯通,捷地村由过去连出租车都不愿去的村,变成市区“南花园”。

如今,捷地村不光“两河”附近环境好,村里景色也不赖。红色革命小院、运河小院……家家争创美丽庭院为村里添彩儿。买树菲带领村民成立了志愿服务队和健走队,每天早上,大伙儿一边锻炼一边巡视村庄卫生。

6月7日清早5时30分,买树菲和村民们同往常一样,沿减河商业街健步走。静静伫立的捷地炮楼,古色古韵的御碑苑,蜿蜒流淌的运河水……走着,看着,买树菲说,这些景,总也看不厌。

船工号子唱响运河畔

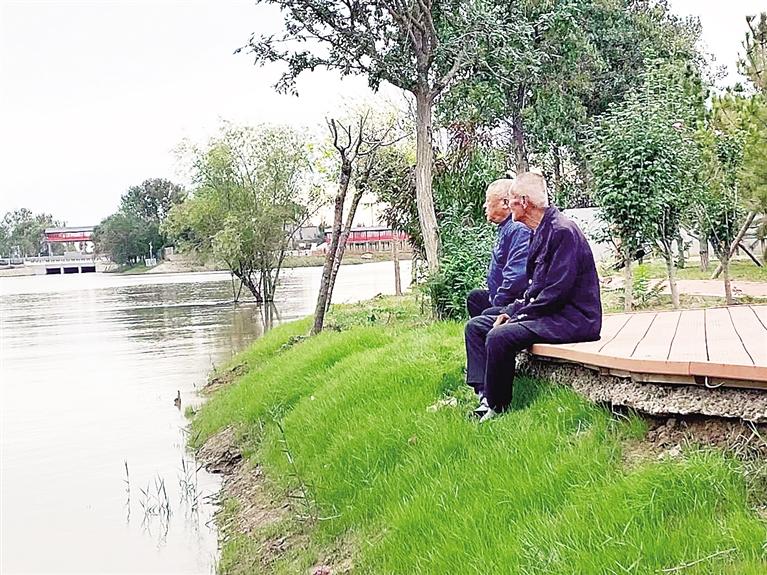

站在捷地分洪闸旁,西望,大运河逶迤北上;东眺,捷地减河奔流入海。凉亭下,村民张俊正和几位村民在乘凉聊天。

暖阳下,运河水宛如明镜般,清晰地映着蓝蓝的天、白白的云和绿绿的树。张俊正望着,运河往事跃入脑海,他亮开嗓门唱起了船工号子:“大运河上弯连弯,哎嗨哟;九曲回转往前赶,哎嗨哟;一声号子我一身汗,哎嗨哟……”声音时而高亢时而低沉,回荡在空中。

今年73岁的张俊正,是省级非物质文化遗产、沧县船工号子的传承人之一。他告诉记者,船工号子伴随着运河漕运的兴盛而产生。过去没有机械的时候,船只启程或靠岸都要靠纤夫拉。号子是提示大伙儿一块儿使劲的信号,分为打号和接号。打号就是起头的,打号的喊一句,后头的人接一句,接号的同时大家一起用力,这样才能保持步调一致。以前,每天运河边南来北往的船只不断,船工号子此起彼伏、响彻云霄。后来随着运河漕运功能的衰退,船工号子也随之销声匿迹。

远去的运河号子,无尽的桨声水影。流传了数百年的船工号子,是鲜活的运河记忆。如今在捷地村,算上张俊正,村里仅有6个人能完整地唱出韵味悠长的船工号子。其中,年龄最大的93岁,最小的也已经73岁。如何将这独具特色的运河文化遗产传承下去,是老人们最大的心愿。

据捷地回族乡政府工作人员介绍,他们正联合相关部门对船工号子进行抢救性挖掘,并想方设法将其赋予时代新意,让沉睡数百年的船工号子重新唱响在大运河畔。

义务导游数不清

“刘主任,最近村里又要拆哪儿?”每次村民碰到刘景春,总爱跟他开玩笑。

“用不着大拆了。村里正计划把街巷再细致提升下,不能让犄角旮旯的‘小污点’影响大环境。这好环境来之不易,大伙儿得好好珍惜。”没说几句,刘景春又做起工作来了。

刘景春是捷地村村干部。在运河、减河进行改造提升的过程中,为了拆违建,他和乡政府工作人员、村干部没黑没白地入户做工作,因此落了一个绰号——“拆主任”。

如今,刘景春有了新绰号——“刘导”。每次在村里碰到游客,他都主动当导游。刘景春笑着说:“俺村景点有底蕴,得好好向游客介绍一番。”

这两年,在捷地村,像刘景春一样的义务导游数不清。

捷地炮楼旁,一位老人正在向游客讲述着那段惨痛的历史:“这座炮楼是侵华日军为控制铁路桥修建的。那会儿,日军进村见人就杀,还经常站在炮楼上拿人练枪法。捷地炮楼是日本侵华的铁证。”

走进御碑苑,新打造的巡礼广场上,“事在人为”四个字赫然入目。正在遛弯儿的一位村民介绍说:“听老人们讲,一次,乾隆皇帝东巡在这儿下船巡视减河分水闸。当时,闸口处浪花翻滚,运河内桅帆林立,乾隆皇帝即兴题了一首诗,最后一句就是‘是亦见一徵,事在人为耳’。‘事在人为’精神就出自此诗。可以说,捷地村是‘事在人为’精神的发源地。”

事在人为,是指在一定客观条件下,事情的成功与否取决于人的主观努力。捷地回族乡政府相关负责人介绍说,曾经,古人发挥智慧开挖减河、建分洪闸治理运河水患。如今,他们要以大运河文化带建设为契机,发扬传承“事在人为”的精神,保护文化遗迹,挖掘运河故事,保护好传承好利用好大运河这一祖先留给我们的宝贵遗产,续写新时代的运河传奇。