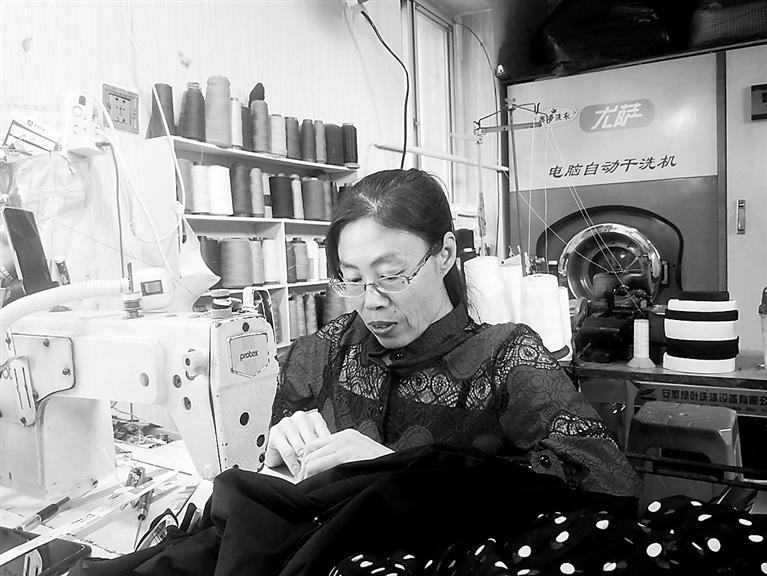

在泊头市,有位缝补师傅叫刘立红,今年53岁。虽然身高只有1.4米,却凭借一股不服输的劲头,建起“微尘缝补服务部”。在改善自己生活的同时,她将缝补技能免费教给近百位残疾人和困难群众,让他们通过双手“缝补”出精彩生活。

做家务活儿

让她与缝纫结缘

“我的第一台缝纫机是花200块钱买的,现在还在店里。”刘立红说,因为自己先天不足,手脚不能完全受身体支配,上完初中就选择了辍学。

与缝纫结缘,纯属偶然。30多年前的一天,刘立红在家帮哥哥看孩子,哥嫂家的一台缝纫机,成了她的“伙伴”。刘立红一边看娃,一边尝试用缝纫机做点家务活儿,这成了她从事缝补行业的开端。

1988年,哥哥给刘立红买了一辆三轮车,刘立红拖着并不协调的身体,单腿一蹬一蹬地很快学会了骑行。“这就像给自己安了一条‘腿’,以后我去哪儿都是骑三轮车去。”刘立红说,她学会骑三轮车后的第一件事,就是去找了一位会缝补的老师傅,每天登门拜访,连续学了13天,就掌握了缝补的本领。

学到了缝补技术后,刘立红开始尝试自己买布做衣服。“在我现在来看,第一次做的那套衣服实在太丑了,可却让我最有成就感。”刘立红说,如今,那套衣服还在她的衣柜里珍藏着。刘立红在学习缝补技术的过程中,每一针都会用心琢磨,经常把衣服拆了缝、缝了拆,反复练习。

刘立红对自己的要求很高,直到娴熟地掌握了缝补技术,她才吃了一颗“定心丸”。随后,她便有底气地找了个做沙发垫的活儿。然而,这个做沙发垫的工作又成了她学习的好机会。无论是自己还是工友的活儿出现问题,她都会用心地去听,仔细找原因,她的缝补技术也因此有了很大提升。

考察市场

摆起临时缝补摊

“就在大树下,一台缝纫机、一个人,还有一张写着‘缝补’俩字的牌子,就是我开始创业的场景。”刘立红指着距离泊头市政府不远处的一棵大树说。

刘立红与丈夫结婚后,因两人都有残疾,日子过得很艰辛。丈夫为了努力工作累出了病,刘立红看在眼里,疼在心里,就想着再找些其他赚钱的门路。

2004年,一个偶然的机会,朋友对刘立红说:“你有那么好的缝补技术,怎么不自己做点事儿,肯定挣钱比现在多。”刘立红听了,当即就骑着三轮车去市场上考察缝补摊。

“他们给衣服上一个拉链儿就能挣3.5元,我给人家打工,干一天才挣8元。”刘立红心动了。她仔细考察了市场上所有缝补师傅做的活儿,心里立马有了底气,凭借自己的缝补技术,做这些活儿完全没问题。

刘立红说干就干。她在一家修电器的门店旁,找了个合适的摊位。她同店主商量:“我把缝纫机搬过来,就在店旁的大树下支摊,晚上把缝纫机放到你屋里,不影响你做生意。行不?”店主心善,答应了她的请求,还每天帮着刘立红抬缝纫机。

刚开始,来往过客不认识刘立红,一连几天她都没接到活儿。刘立红只好把做沙发垫的活儿领回来做。没承想,沙发垫上精细的针脚为她引来了客户。刘立红精湛娴熟的缝补技术受到大家认可,周围人有缝缝补补的手工活儿,都愿意来找她。“每次做完活儿,我都会熨烫整件衣服。”刘立红说,周到的服务,也为她积攒了不少人气。

“缝纫机我自己搬不动,早上来的第一位顾客总会帮我。”刘立红说,顾客逐渐多了起来,她也得到了不少人的帮助。

成立服务部

教上百人学技能

“市场东面有个门洞,我把这个门洞隔出来,改成了一个6平方米的小屋。”3年后,刘立红终于在市场管理人员的帮助下,有了自己的一个小门店。店面虽然很小,但刘立红很知足。

店有了,但是店名一直就是“缝补”两个字。一时间,刘立红也找不到心仪的店名。直到2007年,刘立红在电视上看到山东省有个叫“微尘”的公益群体,频繁出现在各种公益活动中。他们是一群普通人,做了好事不留名,一下就触动了刘立红。

“我也要成为一个这样的人,为社会做点儿什么。”刘立红说,“没有大家的帮助,我的缝补店开不起来,我也不会有现在的好生活。”很快,“微尘缝补服务部”的招牌就挂在了店面外。

自2011年开始,刘立红重点关注那些同自己一样有残疾的困难人员,通过微信、熟人介绍等途径,让有意愿学习缝补技术的人来自己的缝补服务部,免费教他们缝补技术。许多人从她这儿学了技术,自己也开了店,很快便改善了生活。

刘立红在帮助残疾、困难群体时,不仅提供缝补技术上的支持,还带着他们一起阅读励志书籍。她常说:“身体残疾、贫穷都不可怕,心里要有改变生活的劲儿才行。”10多年的时间里,在刘立红的帮助下,上百名残疾人、困难群众学会了这项技术。这些人有的开了缝补店,还有的进厂打工,他们也“缝补”出了自己的精彩人生。