从盘古庙会到田园风光

铜胎珐琅引出无限遐思

张雅军的工作室里有一张大画,严格说来,这不是一张画,而是一张铜胎珐琅的作品草图。画宽1.5米,展开有28米长。所以,即使张雅军的工作室足够大,这张画在墙上也只能一头半卷。要窥全景,得摘下来在地上舒卷。

徐徐展开的是大运河长卷。白底,黑碳,虽然还是一张草图,但黑白二色勾勒出的缕缕烟霭,铺陈着对大运河思考和情愫,深刻却又分明。

大运河畔沧州这片热土,传说中的最早文化是神话。如果从北段开始算,与神话有关的盘古庙就是这幅画的开始。历史上,世俗与崇拜总是共存,共存之下,传说与世俗相依相生。于是,围绕神话传说而兴起的盘古庙会慢慢兴起。盘古开天地,是奋斗创造精神的典范,庙会则聚集了从自产自足到自发交换的商业群体。大画里的盘古庙会,恰是大运河畔商业兴起的具体描绘。简洁的开始,不简单的思考,张雅军在开卷之初便用黑白二色提醒着大运河畔人,支撑城市繁华的,是劳动者生生不息的自强和奋进。

目光沿着舒缓曲绕的大运河游移,掠过杂花野树,明清时期沧州城池内外的熙熙攘攘,一下就把人拉回到几百年前那片繁华的世俗空间。赶集的,挑水的,卖菜的,撑船的,蹲墙根挠痒痒的,扎堆看热闹的,这座建于明初的砖砌城池,建成不久后就因为这条大河、因为盐业、因为战略位置,成为南来北往、赶集上店的商业重镇。几百年后今天的沧州城,就在这个空间里奠基、兴起。

为了寻求历史的真相,张雅军一度钻进古籍里。当初的沧州城是什么样?商业繁荣地段在哪里?城池内外有哪些名胜?有的资料很繁杂,有的资料又很稀少,繁杂无用的得剔除,稀少宝贵的得填充。研古籍、慎取舍、深构思,用了很长时间,这张草图,才在去年开始动笔。又经过一年,删删补补,修修改改,日日夜夜,草图基本成了样子,有了主脉。

出了沧州城,就是砖河驿。古驿站,古渡头,听听水声,看看云色,在这里小憩一番再登程,来到泊头——下一个繁华地。泊头的繁华不同于沧州,同是水陆码头的泊头,因盛产梨枣,运河上多南来北往的读书人,便成就了雕版印刷业的繁荣,至今不歇。这里,还因有巧思多巧匠,铸造业称雄天下。能工巧匠一旦走出家门,沿运河涌向天津,津门的制造业和商业,也随之兴盛——又有多少人知道,近代以来,天津这座昔日小渔村一跃成为北方大都会,其工业和商业是由这些无名工匠和劳动者所奠基的呢?

这张大画里,始终贯穿着一根主线,这根主线是社会发展的脉络,是人的心路。天真烂漫的原始崇拜,劳动者的奋发有为,英雄好汉的绿林豪情,杂技艺人的铿锵锣鼓,乡绅乡民的古道热肠,通过庙会城池市集贩夫走卒等鲜活地展现出来。触摸谢家坝的固若金汤,感受大众群策群力的智慧,最后,观者的目光停驻在大运河畔吴桥的田园里。

田园风光,是这幅大画的结尾,但不是句号。大运河图所展示的兴起、繁荣、岁月静好的主脉,其实在揭示一个深刻的主题。这,启发人产生无限遐思。

居“芦檐”怀素心

做公益漫说去留

这张大画还没有命名,为了表述方便,昨日上午,张雅军拟了一个临时的名字——《沧州运河图》。现在,这张图还在精雕细琢中,推敲定稿后,就会依此开始铜胎珐琅掐丝作品的制作。这是一个耗时耗力的工程,仅仅铜胎制作,就得斥巨资才能完成。

铜胎掐丝珐琅,至少在元代就已出现,多流传于宫廷。因明代景泰皇帝喜爱并亲自制作,又名景泰蓝。是一种十分繁难的艺术。简而言之,先起草稿,后做铜胎,用柔软的扁铜丝掐成各种花纹焊接,再于花纹内填充珐琅质色釉,最后烧制成器。这门手艺,张雅军学成于民间,至今已打磨了几十年。

打磨手艺也在打磨人。张雅军出生6个月后,就随父母来到沧州大运河边,是在大运河西岸、解放桥边长起来的不是土生却是土长的沧州人。他在新桥小学读小学,在八中读中学,脚下踩的、眼里看的、耳里听的,都是大运河的风情。下过河,洗过澡,爬过树,掏过鸟,有一年大运河快干了,他小半天就在河里摸出一大盆蛤喇。往河边大柳树上一靠,看眼前一盆蛤喇两脚泥,可以想见孩童的心当如树荫里的蝉声一般欢快惬意。因为大运河,张雅军也成了半个泥腿子,大运河的泥土,在他内心慢慢凝结,生长出散发着泥土芬芳的缕缕情愫。

因此,珐琅制作和艺术传承,便与大运河缱绻缠绕,欲罢不能。

在工艺上,张雅军不断尝试。他用彩砂代替珐琅釉料,用铝塑板、细工板作底,节省成本利于普及,几乎每年,他都到小学里去宣传这门古老的工艺。他开办了公益课堂,无论是谁,只要喜欢,愿意尝试,都可以来免费学习。他还为聋哑学校毕业的学生提供了公益培训,不仅教技术,还提供食宿,每个月发放生活费。尽自己所能,帮助需要帮助的人。现在,他的工作室里,有近一半的工作人员是聋哑人。在这里,这个特殊群体学到了自食其力的本领,更收获了尊严。

今天埋下一颗种子,明天或许就能长成一棵大树;今天种下一个善念,明天或许就带动社会群体文明的提升。张雅军的书房名“芦檐”,草庐之下是大运河厚厚的泥土,是运河人纯粹的素心。漫说去留得失,云卷云舒,花开花落,不动的,是这片安详与纯净。

“八十七神仙”进世博

《大闹天宫》摘“山花”

张雅军取得过很多成绩。这些成绩都是在一遍遍不厌其烦的打磨中得来。在铜胎掐丝珐琅的众多工序中,有的人偏爱点蓝,有的人喜欢掐丝。但每道程序的繁难和枯燥,不因人的偏爱而消弭。繁难则生烦躁,所以每道工序都得倾注所有的心力。而一件完整作品需经过制胎、掐丝、点蓝、烧蓝、打磨抛光、镀金6道大工序,还有108道小工序。有的作品,得反复烧10多遍才成功。说千锤百炼,毫不夸张。只有安详、纯粹,定住心,如傻子呆子般投入到每道工序中,才会在这条路上走得更远。

铜胎掐丝珐琅,顾名思义,传统工艺只能在铜胎上掐丝。但在铜胎上掐丝,造价很高。张雅军边打磨手艺,边摸索革新。他的珐琅铂晶画,就选择了铝板,先勾画,再掐丝,再点蓝,最后上水晶。为了使点蓝这道最关键的工序传神,当年住平房时,他苦练字画,一遍一遍尝试,饿了啃凉馒头,接着再干时,釉砂已被冻成了冰茬。

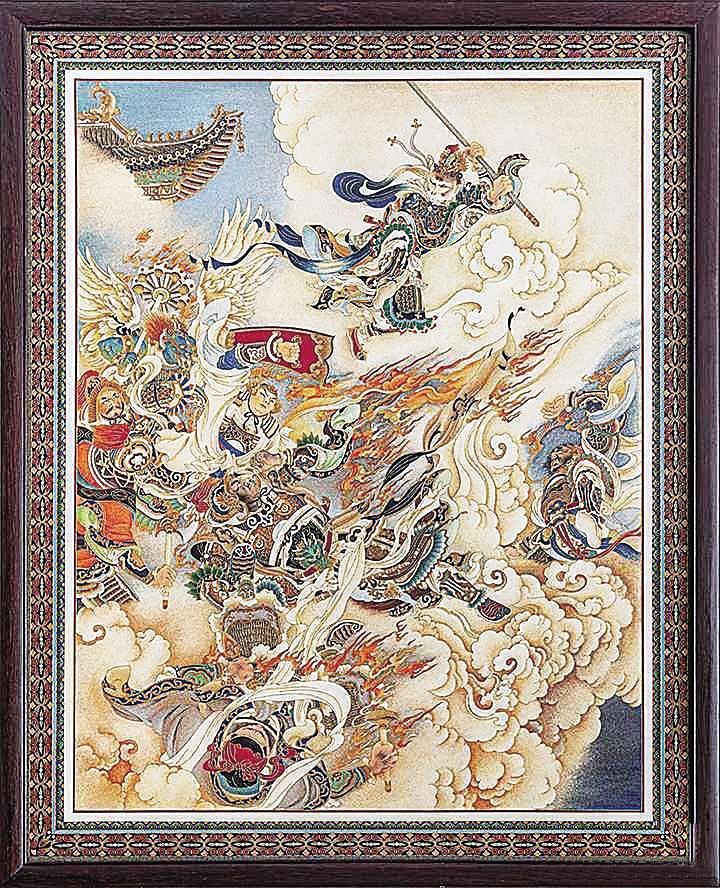

功夫不负苦心人,张雅军开始在工艺美术界崭露头角。2004年10月,他的创新作品景泰蓝铂晶画《佛光》,在天津市举办的“中国民间艺术精品展”上荣获优秀奖。经国家媒体报道,沧州大运河畔铜胎掐丝珐琅工艺传承人张雅军的名字,进入更广阔的视野。几年后,他创作的大型景泰蓝铂晶红木长屏《八十七神仙卷》进驻上海世博园,吸引了全世界的目光。紧接着,他的作品《大闹天宫》夺取国家工艺美术最高奖“山花奖”,这与电影百花奖、电视金鹰奖、戏曲梅花奖等同属我国文艺界的最高奖,也是我市艺术家首次获此殊荣。

殊荣之下,如今“芦檐”里的张雅军,依然如故,用一片素心,继续打磨大运河非遗,打磨那张耗去他数年心力的《沧州大运河图》。可以想见,在铜与火的交集中,那缕缕丝线,必将闪烁出沧州大运河畔五彩的光芒。