本报记者 杨静然 本报通讯员 刘宝江

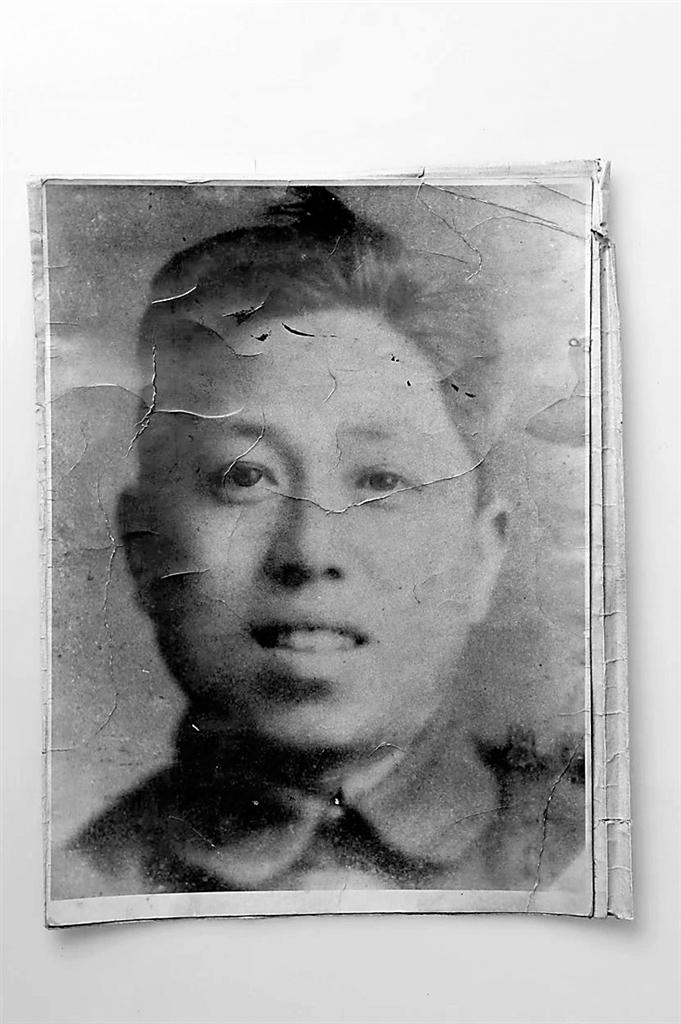

这是一张特殊的黑白照片,照片记录了一位烈士的容颜。为了保存它,那一年家乡发大水,烈士的亲属顾不上取出家中的任何物品,却蹚着水抢救出了这张烈士唯一的照片。

照片中的人叫纪云悌,沧县人,曾任东北野战军司令部通信科科长。1949年1月,在解放天津时光荣牺牲。

也是因为这张照片以及照片背后的故事,“帮烈士寻找亲人”公益行动的寻亲志愿者们再次踏上寻亲之路。经过不懈努力,纪云悌烈士的信息得以确认,并找到了他的亲人。

◆ 英雄牺牲于解放天津战役,留下的唯一照片引发关注

7月16日上午,一篇名为《感人泪下的纪云悌照片》的文章在“帮烈士寻找亲人”公益行动微信群里引起了众多志愿者的关注。文章里讲述了原东北野战军通信科科长纪云悌的感人事迹。

1949年1月14 日,人民解放军向拒绝投降的天津国民党守军发起总攻。在数百门大炮的轰炸声中,东北野战军第38军、39军的战士们潮水般从攻击预备阵地冲向天津西营门城防。西营门、和平门一带建构的城防十分坚固,给解放军攻城带来了巨大困难。纪云悌深知,通信好比军队的喉舌,没有顺畅的通信,战斗的命令就无法快速下达。他主动请缨,奔赴前线,和38军、47军以及总部的几个干部,挤在一个观察所里,密切注视着敌情。

敌人的炮火愈加猛烈。突然间,一颗炮弹袭来,击中了纪云悌所在的观察所,他不幸中弹,年仅27岁。顾不上悲伤,战士们怀着满腔怒火,经过29个小时的激战,最终攻下了天津城。

纪云悌牺牲后,东野总部派专人到他的家乡沧县举行了追悼会。追悼会上,在场的人们无不悲痛落泪。“纪云悌作战勇敢,带兵有方,是个优秀的指挥员。”“他的牺牲,使我们失去了一位懂技术的好同志。”大家的话语都带着深深的痛惜。

纪云悌生前很少照相,战火纷飞的年代,仅留下了一张黑白照片。当时,这张照片被挂在了追悼会现场。随后,部队将烈士这张唯一的照片交给了他的家人保存。“这是我们家里的英雄。”他的家人视照片为家中至宝,高高悬挂在家里的土墙上。

1963年6月,全县连降大雨,无情的洪水漫过堤坝的河水,朝着许村涌来。“带上要紧的东西快跑啊!”村子里的人们高声呼喊着,有的早早爬上了屋顶和大树,有的还试图从家里带出些值钱的东西来。纪云悌的嫂子顾不上家中的其他物件,她心心念念惦记的,是那张烈士留下的唯一遗照。她蹚着深至胸部的水,从家中抢出这张烈士的照片。等她爬上高处一看,洪水已经淹没了自己的家,除了这张照片,她什么也没带出来……

发现这段故事的,是献县文史爱好者张纪岩。多年来,他一直致力于红色历史研究,搜集整理了许多珍贵的资料,并加入了“帮烈士寻找亲人”公益行动。他的初衷,就是挖掘更多的红色故事,让更多的人了解历史。

一次偶然的机会,张纪岩在网上搜索资料时看到了纪云悌烈士的照片以及背后的故事,便将它发到了“帮烈士寻找亲人”公益行动微信群中。深受感动的同时,寻亲志愿者们也发现,关于纪云悌烈士的信息,当地志书以及中华英烈网上并没有相关记载。

为了了解纪云悌烈士的相关信息,找到他的亲属后代,大家到处搜集查找资料,在微信群里各抒己见,再次踏上了为烈士寻亲之路。

◆ 曾任东北野战军司令部通信科科长,众志愿者为烈士找家

寻亲公益团队志愿者王吉仓是一名律师,多年来帮助不少烈士找到了家乡、亲人。在为烈士寻亲方面,积累了丰富的经验。他翻阅手里的志书和数据库,找到了两条关于纪姓烈士的信息,一位叫纪云才,沧县皂坡人,牺牲于朝鲜;另一位叫纪根芝,1921年出生,沧县许村,1937年参加革命,1947年牺牲,天津,四野连长,安葬于许村。似乎与了解到的纪云悌烈士的信息并不相符。

黄骅寻亲志愿者王龙海通过网络搜索发现,天津西青区烈士陵园有关于纪云悌烈士的资料,但关于他家乡的具体情况没有介绍。

很快,张纪岩又发现,平津战役纪念馆里存放着一张原由纪云悌家人保存的《华北人民政府革命牺牲军人家属光荣纪念证》。上面记录,纪云悌的籍贯为“河北省建国县许家村”。但是,建国县成立于1939年,原为河间、献县交界及沧县西部地区,属晋察冀边区冀中区第三专区。1954年,经国务院批准,撤销建国县,将原辖地分别并入沧县、河间和献县。而现在的沧县崔尔庄镇(曾属献县)许村,位于沧县西,也称许家村。

烈属证上面还清晰地记录着纪云悌1938年6月入伍,曾任东北野战军司令部通信科科长。

信息查找至此,志愿者们不禁感叹:无线电通信,好比军队的“眼睛”,曾在解放战争中发挥重要作用,为全国的解放以及新中国的成立立下了汗马功劳,而纪云悌就曾担任东北野战军司令部通信科科长,想必他一定才智过人。

这时,大家也发现,王吉仓之前查找的“纪根芝”烈士的信息似乎和要找的纪云悌烈士有许多相似之处。如果能够确定二者是同一人,那么纪云悌烈士的信息便可以确认。记录于《沧县志》的纪根芝烈士的信息也将得以纠正,最终都会被载入烈士英名录和中华英烈网中。

◆ 几经寻找挖出烈士生前事,曾被称为平津战役十三棵青松之一

就在众人一筹莫展之际,王吉仓翻阅了《沧州红色记忆》一书,意外发现其中竟有纪云悌烈士的明确记载,文中写到:纪云悌,又名纪根芝。

在另外一本《沧县村落史略》中的“许村”章节中,也详细记录着:纪根芝,又名纪云悌,在解放天津的战役中牺牲,时任东北野战军司令部通讯科科长,正团级。后来,他被党史专家誉为平津战役十三棵青松之一。

纪云悌烈士的信息被确认后,王吉仓马上联系了沧县崔尔庄镇许村当地百姓,并最终联系上了烈士的侄子,今年67岁的纪烈波。

7月23日,王吉仓、本报记者以及沧县退役军人事务局相关工作人员李建国便马不停蹄地来到了纪烈波的家。透过他的讲述,大家也终于了解了纪云悌烈士光荣而短暂的一生。

纪云悌,又名纪根芝,1921年6月出生于沧县许村一个中等富裕家庭,与纪晓岚同属一个大家族。1936年,就读于泊头师范学校。受中共地下党组织的影响,他积极参加抗日救亡活动。“七七事变”后,学校停课。国难当头,纪云悌选择投向革命阵营。

1938年4月,在父母为他操办完婚事的第九天,他说服亲人,与泊师同学参加了八路军冀中军区某部,转战冀中平原抗日前线,并于1939年加入中国共产党。纪云悌天资聪慧,基础知识扎实,受到上级领导的重视,被列为军事通信人才重点培养。

1940年初,在抗日民主政府的领导下,许村组建了党支部,成为抗日堡垒村。为了不连累家人,纪云悌从踏上战场的那天起,没有给家人写过一封信。

纪烈波说:“叔叔原名纪根芝,参加革命后改名为纪云悌,他上有一个哥哥、俩姐姐。”

抗日战争胜利后,中共中央作出重要的战略决策:“向北发展,向南防御”。从解放区抽调主力部队和大批干部到东北开辟工作。1945年10月,纪云悌随部队到达沈阳,任东北人民自治军前敌总指挥部通讯科参谋。1946年,任东北民主联军总司令部通讯处通信科副科长。

1947年11月,为适应战局发展和培养解放军通信干部人才,纪云悌奉命带领相关人员赴冀东地区挑选了120余名青年学生,到东北民主联军通讯学校就读。他结合自身工作实践经验撰写辅助教材给予业务指导,对通讯队伍建设发挥了重要作用。

1948年8月,纪云悌升任东北野战军司令部通讯处通讯科科长。同年11月,他与东北野战军几十万战士奉命隐蔽入关,开赴华北战场,12月中旬跟随部队参加平津战役。东北野战军解放天津前线指挥部设在杨柳青东桑园。纪云悌安排通讯科10名战士组成的小分队,日夜守候监听天津与北平守敌的通话内容。

在进攻天津前,纪云悌给家中父母寄来了一封信,信中说:等天津解放后,就回家看望亲人。

1949年1月14日,围城的解放军战士发起了总攻,经过29个小时的激战,解放军在15日凌晨从西营门、东局子等处撕开了敌人防线。纪云悌在战斗最激烈的西营门外,冒着枪林弹雨观察敌情时,不幸被敌炮弹击中,壮烈牺牲,年仅27岁。同时,他也是解放军在这次战役中牺牲的13位团职指挥员之一。

天津前线指挥部司令员刘亚楼在《关于天津作战经验教训的报告》中,为这些指挥员的牺牲感到痛惜。党史专家赞誉这13位烈士为“十三棵青松”。

此时,纪云悌的家人还在翘首盼望着他的归来,等来的却是他牺牲的消息。得知儿子牺牲,他的父亲马上坐车来到了天津。部队安排车辆和人员,将遗骸运回老家安葬,并举行了追悼会。

“听我母亲说,和遗体一起运回来的还有那张我叔叔的唯一照片、烈属证,爷爷奶奶不在了,就一直交由我母亲保存。”纪烈波说,母亲一开始将照片悬挂在墙上,后来就把它放到了柜子里,时不时地拿出来擦拭一下。

纪烈波还说,虽然母亲没有什么文化,但她知道这张照片的意义,没事时就给他们讲述烈士的英勇事迹。而洪水中取照片也确有其事。

1997年,平津战役纪念馆建成,工作人员曾来到纪云悌烈士的家乡,搜集整理烈士的资料。纪烈波的母亲史维坤将这张珍贵的照片和烈属证捐献了出来,中央电视台《东方时空》栏目还以《寻觅英雄》为题,对此事进行了报道。

今年2月,沧县政府联合县退役军人事务局在许村南面为纪云悌烈士树碑立传。纪烈波说,为叔叔立碑曾是母亲多年的心愿,如今终于实现了。