青砖斑驳的正泰茶庄、人少车稀的新华路、走街串巷的胡同大妈……一条条熟悉的街道、一座座老去的建筑,唤醒了多少沧州人的记忆。

7月23日,一场名为《记忆·沧州》的城市变迁摄影展在“理享艺术空间”隆重展出。影展作品的创作者是62岁的摄影人宗增顺。30多年来,他走遍沧州的大街小巷,拍摄了数千张珍贵照片,从中精选了50多幅展示出来,不仅为人们呈现了沧州市区30多年的变化,也留住了沧州人的乡愁。

此次展览自7月23日开始,将持续10天。

30余年记录沧州变迁

炽热炎炎,风似热浪。御河路“理享艺术空间”也因一场特别的摄影展,吸引众多人流连观看。

30年前的沧州市区是什么样的?还记得沧州第一条柏油马路——新华路,30年前的模样吗?你知道南湖公园建起之前是什么样的?曾经的小南门有多么繁华?老沧州人口中的锅市街、缸市街具体在哪里?30年前的沧州人,过着怎样的日子……

在宗增顺的照片中,都可以找到答案。隔了岁月看,照片除了记录当时的建筑外,还传递出独属于那个时代的人文气息。有人甚至给出了“三十年沧桑巨变,半甲子无悔坚守”的评价,还有人说这是了解沧州发展变化的一次史书级摄影作品展。

展出的50多幅作品,都是宗增顺从上千幅摄影作品中精心挑选出来的。这也是他个人举办的首次摄影作品展。

现场,最忙碌的也数宗增顺,他热情地为嘉宾们介绍着每张照片背后的故事。大家鼓掌赞叹,驻足凝思,仿佛在老照片中寻找着过去的回忆。

这是一张拍摄于2001年的黑白照片,照片记录了原鼓楼街东营子一带的景象。照片中的低矮平房如今已经变成了现代化的高层居民楼。一位六旬阿姨在旁边驻足许久,并兴奋地告诉孩子:“这就是我小时候生长的地方!”

那些普通的街巷、房屋、河流,如今在影像中都变成了沧州人最深情的回忆。

镜头对准老街巷老建筑

宗增顺至今仍记得1988年一个冬天的周日。那天天气很冷,他骑上“二八”自行车,脖子上挂着他攒了好几个月工资买的一台相机,从荷花池对面的鼓楼街东营子平房里骑出来。当他把镜头对准一条胡同时,周围的人们挺纳闷:拍这个干吗?宗增顺笑笑,没有回答。

他当时也没想到,在此后30多年里,自己会将镜头一次次地对准这座城市的发展变化。时光流逝,城市早已变了模样,而他拍摄积累下的数千张照片,已成为这座城市珍贵的“记忆”。

宗增顺是沧塑集团的一名退休职工,摄影是他多年的爱好。上世纪80年代,因为单位经常派他到北京、济南等地出差,看到大都市高楼大厦林立,他触动很大,一种使命感油然而生——随着城市的发展,逐渐消失的老街巷、老建筑应该记录下来。当城市变成另外一番模样时,这些照片就会成为城市变迁的见证。

回到沧州后,宗增顺便着手拍摄,从身边的住所、儿时的街道,到沧州的标志性建筑、公园和车站,他边拍边学。30多年来,他走遍了沧州的大街小巷,用镜头记录下了这座城市的匆匆脚步、繁华变迁。

作为土生土长的沧州人,宗增顺对老沧州城有一种特殊的感情。鼓楼街、缸市街、东风路、天一坊……那些他小时候经常走或时常出入的地方,自然就成为他镜头中的风景。

用经纬度标注准确位置

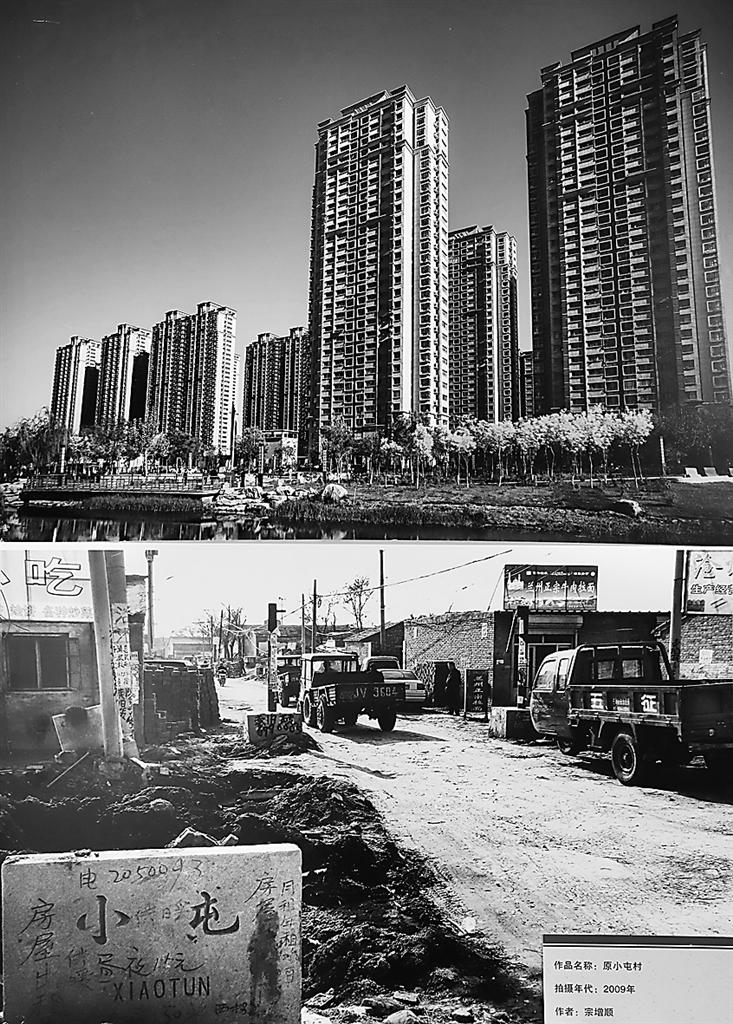

参观摄影展的人们不难发现,展出的作品上面大都标注了经纬度,而且是以前后变化的对比照片呈现在观者眼前。这也是宗增顺此次布展独具匠心的一点。

在他看来,即便过去的老建筑拆了,老街道没有了,但用经纬度标注的位置不会变。当你走进这个经纬度的范围,就知道了曾经那座老建筑、老街道的具体位置。

“比如说建华街、缸市街、小街子这些老街道,现在去找很难找到具体的位置,但是我用特定的软件记录下它们的经纬度。每当走到这个经纬度的位置,你就知道这里就是曾经的哪条街、哪条巷。”

不仅如此,为了准备这次展览,宗增顺把老照片里的街巷、建筑都重新走了一遍,拍摄了现在的样子,以此与过去形成鲜明对比。

“这就是一种连接,同一位置、不同时间拍摄的照片放在一起,就把现在与过去连接在了一起。”他说,透过照片对比,能够清晰地看到城市发展的脉络。

从兴趣到热爱,再从热爱到责任,宗增顺对于摄影的执着不曾改变,他依旧在每个周末出现在沧州的大街小巷中。哪里有拆迁的消息,也依旧能看到他拍摄的身影。如今,宗增顺拍摄的数千张老照片历久弥新,已经成为沧州城市变迁的见证,被收藏,被展示,被传扬着。