在沧州段大运河上,有关水利工程的遗存目前尚有多处,而兴修这些工程的纸质原始文献却很稀有。近日,一张发现于沧州民间的当时百姓呼吁重修捷地减水坝的“请愿书”,细数自雍正、乾隆以来治理捷地减河的技术细节和得失,讲求兴修水利当“实事求是”,呼吁“重复旧观”遏制水患,可谓宝贵的文献资料和原始见证。

千余字原始“请愿书”

细数治理减河经过

昔日的大运河造就了沧州经济的繁华,也带来了水患。为遏制水患、保护农业生产留下的水利工程遗存,是沧州人与大自然斗争、改造发展环境的历史见证,成为当代著名的人文景观,如捷地减河石坝、东光谢家坝等闻名世界的水利设施。这些著名水利工程的修建,沙石背后凝结着劳动人民的无穷智慧和官民一体“实事求是”的精神。这张发现于沧州民间的“请愿书”,墨迹上则书写着沧州百姓兴修水利的激情和思考。

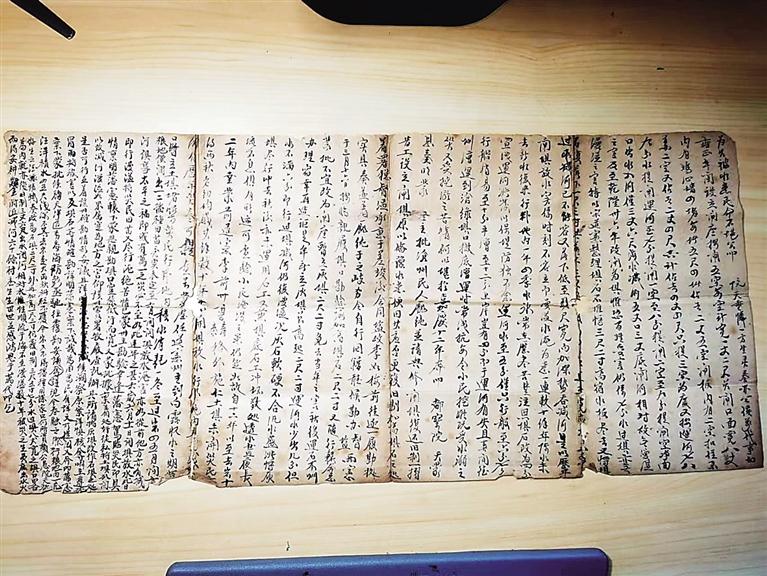

这张“请愿书”,是泊头市靳先生近日整理文献时在所藏的旧书堆里发现的。月初,靳先生将“请愿书”拿到市区,请有关人士考鉴。在市收藏家协会副会长魏洪中的“汲古斋”,靳先生展示了这张珍贵的文献。

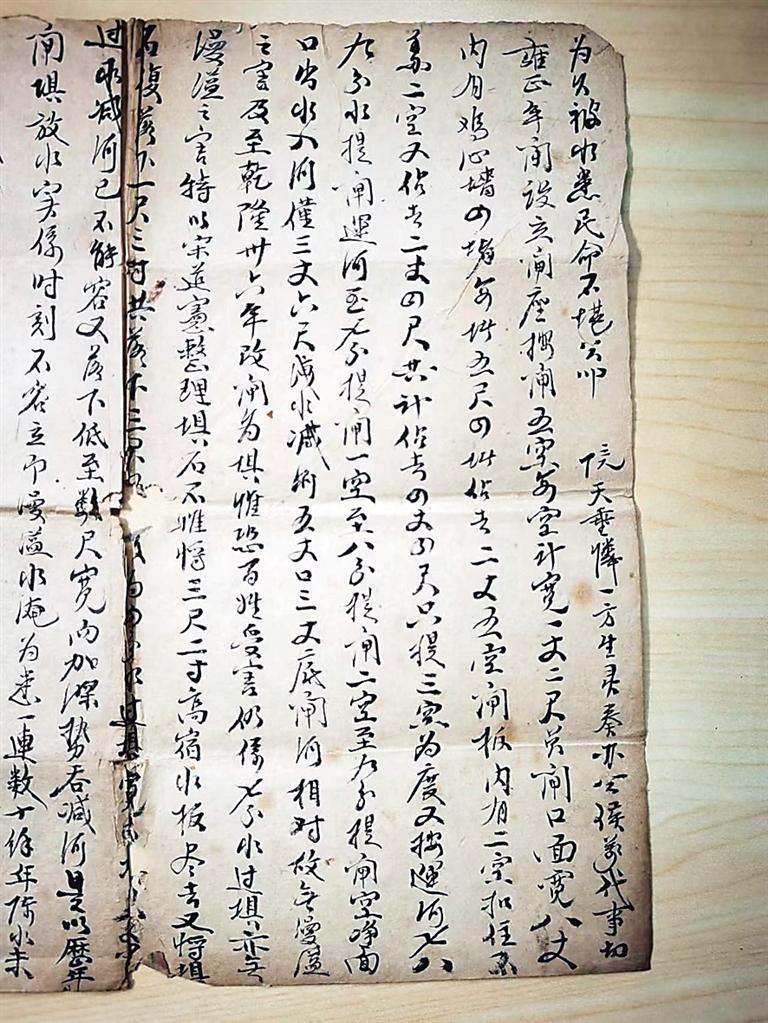

记者在现场目测,“请愿书”宽25厘米上下,长约五六十厘米。字迹系用毛笔写于宣纸上,前行书后楷书,共约千五百字,字迹潦草,纸色黄旧,间杂当时流行的民间异体字和简化字,当是草稿。因长期折叠,折叠处略有残损,残损处有几处字迹缺失。

草稿抬头:“为久被水患民命不堪公叩:院天垂怜一方生灵,奏办公侯万代事,切。”此处的“院”,按上下文理解,当是清廷的都察院,而不是别字。这种起稿方式,符合当时百姓向官方请愿的一般格式,所以称为“请愿书”。

“请愿书”从雍正年间“十三爷”即怡亲王允祥修建捷地减河水闸写起,详细记叙了允祥修建水闸、乾隆改闸为坝、嘉庆年间姓宋的道员降低石坝、沧州民人庞纯到都察院上书、嘉庆命直隶总督温承恵勘察修复、百姓呼吁再修的经过,对历次治理减河的方法、数据、参与人、效果等,记载较为详细,最后叩请朝廷恢复乾隆时的减河石坝,以遏制水患。可谓有清一代,关于兴修大运河捷地减河水利工程的生动再现。

沧州百姓直陈水利得失

昏官乱改石坝两岸成灾

在“请愿书”上,沧州百姓肯定了允祥修捷地减水闸、乾隆改闸为坝的历史功绩。“雍正年间设立闸座”“闸五空,每空计宽一丈二尺”“闸口面宽八丈,内有鸡心墙四堵,每堵五尺四”“及至运河水有七八九分时,提闸。至七分时提闸一空,至八分时提闸二空,至九分时提闸空净”。“请愿书”详载这些数据和提闸的时机、次数,是想通过闸的设计和排水方法,说明当时的兴修与实际环境相当,“故无漫漶之灾”,对捷地减河建水闸这一科学措施作了肯定。

紧接着,“请愿书”写到,乾隆三十六年(1771年),“改闸为坝,唯恐百姓受害,仍系七分水过坝,亦无漫漶之害”。强调无论是修闸还是修坝,都是以七分为度排泄大运河水,尺寸科学合理,所以百姓深受惠泽,没有水灾之患。

可恶的是,后来有一位姓宋的道员(或为粮道),不仅未尊重前人治水的成果,且胡乱作为:“不惟将三尺二寸高宿水板尽去,又将坝石落下一尺三寸,共落下三尺(此处后残缺数字)。”造成运河水吞减河,“漫溢水淹为患,一连数十余年,陈水未尽,新水复来,行粮地内,一年四季,水冰常在,历尽苦楚”。在这一部分里,沧州百姓斥责这位宋姓官员的乱作为:只为了保运河堤防,胡乱增减尺寸,将“坝石改为四分”,而“独不念运河水至五分,仅只行船,至六分七分行船稍易,至十分平增至十二分上岸,岂有四分而于运河有失”。河水漫漶,造成春天时,德州至沧州的漕运因运河水太浅难以行船,又得调集两岸民工挖淤,“既受水溺之灾,又受挖淤之苦”,任意更改水利设施、只为保自己地盘和官位的宋姓官员“情何以堪”?

民人庞纯曾请修闸未果

后代吁请实事求是治河

对于宋姓官员乱改乾隆时减河石坝造成水患的结果,沧州民人庞纯曾到京师上书。“嘉庆十二年(1807年),奔叩都察院”,请求“兴修闸坝,复还旧制”。这次上书叩请,惊动了嘉庆皇帝。皇帝御批,命直隶总督温承恵会同盐政李如梅到现场勘验,而“沧州民人庞纯、于之歧务令自行会籍听后勘办”。嘉庆对上书请命的沧州百姓并不客气,让他们等候查办之时,温承恵和李如梅在“三月十六日按临,亲履坝口勘验。谕,加高坝石二尺二寸”“又蒙批,不宜改为闸座,暂立灰坝二尺二寸,免去当年之灾,待秋后运石本州办理”。

嘉庆皇帝亲自指挥修筑的捷地减河水利设施,满以为会杜绝水患,但是,“运河水少出几分,但不满六分,即行过坝,减河仍复漫溢。况灰石软硬不合,汛水盛涨,将灰尽行冲去。秋后亦未运用石工,又兼坝底石工冲坏数处透水,昼夜长流不息。”也就是说,嘉庆时代的君臣,已经远没有了乾隆君臣“实事求是”的治水精神,这次决策,并不科学,秋后运石头修减河的旨意也没有贯彻下去。

自嘉庆十二年至写“请愿书”这年的12年间(嘉庆二十四年,“请愿书”未落年款),除了其间官方未开土坝,百姓有两季好收成之外,从宋姓官员乱改石坝后,数十年间,减河两岸的沧州百姓饱受水灾之苦。

水灾之外是旱灾,当地官员为了缓解水患,曾立土坝,但旱区百姓,经常掘开水坝,造成上下游之间百姓争斗不息,一些穷人因水旱之灾和修河的苦役,贫困交加,甚至出现了小规模聚斗、抢劫,酿成巨案的惨事。

“请愿书”最后这次叩请,是请朝廷恢复乾隆时期石坝的旧制,以合理的尺寸来节制运河之水,以免减河两岸四五十个村庄民众的灾难,但请愿是否得行,不得而知。目前资料显示的是,因地方官员不能妥善科学地兴修运河水利,沧州大运河两岸因水而发生的矛盾争斗,一直到民国时期,都未能解决。古人“实事求是”的治水精神,在沧州解放后才迎来盛大的回归。