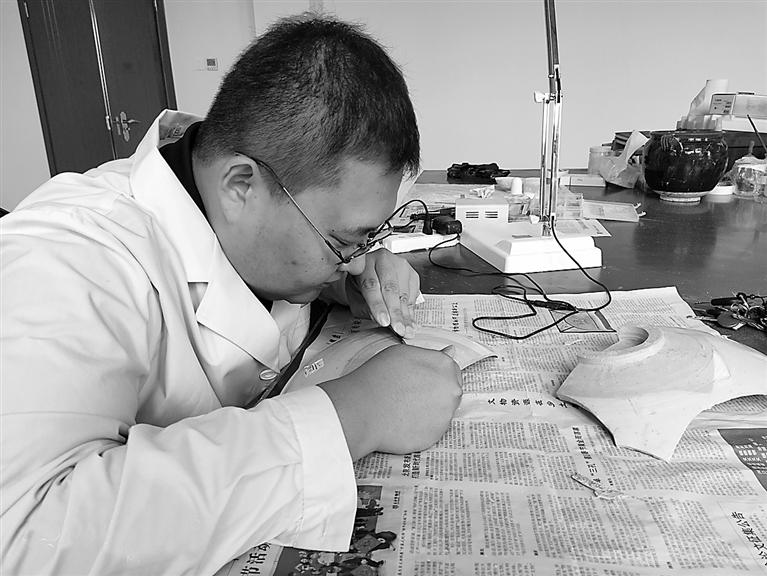

日前,在渤海新区黄骅市博物馆,文物修复师王磊正精心清理和打磨钱币。他说,这些挖掘出土的钱币上不可避免地分布着有害锈和土侵,有害锈易传播,会腐蚀降低钱币质量,必须清理干净,打磨后的钱币将在不久后的展览中展出。

今年31岁的王磊,是博物馆最年轻的文物修复师,但入行也已经8年多了,他最拿手的是陶瓷修复。

在文物修复室,王磊拿出一个袋子,破碎的古陶片还裹着泥土,形状、大小很不规则,有的甚至小到仅约一厘米见方,看不出具体的模样。王磊随手拿出一块残损的陶器,迅速作出判断:“你看,这是一个筒形瓮的碎片。这里是瓮的口颈,垂直的地方是瓮的侧身……”非专业人士看来“不知所以”的碎陶片,王磊却能迅速作出判断,这得益于他多年来积累的经验。

其实,王磊大学主修的是布展设计,是艺术设计的一种,和文物修复不沾边。毕业后,他来到博物馆从事文物整理工作,渐渐地对文物修复产生了兴趣。为了弥补自身不足,他专门到南京参加文物保护专业学习,还买来大量专业书籍细致研读。

2015年,羊二庄镇马闸口村发现一座汉墓,他第一次参与了户外发掘。发掘工作当天无法完成,夜晚需要留人现场值守,王磊自告奋勇留了下来。可等天完全黑下来,周围一片静谧,王磊坐在帐篷内,守着一座墓地,心中七上八下,但看到身边比自己还年轻的同事一副镇定自若的样子,他也慢慢地放松下来。

这次考古发掘让王磊不仅增长了见识,更结识了后来的恩师郄旦旦。郄旦旦是河北省文物研究所的文物修复师,退休后来到渤海新区黄骅市博物馆工作。后来,郄旦旦见王磊对文物修复工作充满热情,肯吃苦又有耐心,就收他为徒。

文物修复既是一门手艺,也是一门科学。刷子、刻刀、胶水、石膏……虽然每天跟这些工具打交道,可伴随材料和修复工艺的革新,修复师难以一招走遍天下,需要与时俱进不断学习。王磊说:“文物修复具有可逆性,既要能补得上也要能拆得下。比如做陈展性修复时,残件就是残件,不能误导观众;做商业性修复时,有合适新材料就要替换原有材料,以‘完美’的外壳掩盖历史的伤痕。”

失之毫厘,谬以千里。对于文物修复而言,用这句话形容再恰当不过了。一旦修复失败,就得从头再来,其后果就是对文物造成二次伤害。每一块文物碎片,在王磊眼中,都是无价之宝。文物粘接可不止“拼图”那么简单,是要做到“天衣无缝”,要保证器物纹路及花色的一致。

王磊说,他独立修复的第一件文物是一个宋代钧窑碗。文物是2000年出土的,刚拿到那些破碎严重的残片时,他难以下手。在查找和翻阅了大量资料后,他仔细对残片进行收集整理,最终在整理了邻近几个探方的整理袋后,终于将碎片集齐,修复还原后的碗器型十分精美。

俗话说,师傅领进门,修行在个人。想要做好文物修复,不仅要熟知各种器物碎片的材质,还要熟悉各种修复技巧,并且要了解文物的历史背景和文物本身的故事。多年来,他早已记不清去过多少发掘现场,修复了多少件文物,但他渐渐摸索出了自己的修复之道。“修好一件器物,方式和方法很多,正所谓修无定法,没有固定模板,千万不能被固有思维束缚,每件文物都有自己的‘生命’,我们要尊重和爱护它。”王磊说。