今年夏初,第一次踏上运河古巷建华街,就听说这里有个王家大院。寻找王家大院,断断续续一直持续到现在。

王家大院今昔

在建华街采访的第一个地方,是保存完好的百年老宅张家院。当时,张家院主人张英林告诉我们,这条街上有不少老宅,但称得上“大”的,恐怕只有王家大院。

“我母亲与王家大院的女儿是同学。小时候,母亲曾去王家大院玩儿。印象最深的是,王家大院的门口很大,能同时进出两辆汽车。”张英林边说,边带我们去寻访王家大院。

从张家院往北步行二三十米,向东的胡同口,一个大大的石墩寂寞地留在原地。张英林说,这就是王家大院了。大院曾经门户深深,1937年“七七事变”后,王家大院里的人逃走了。日军侵占沧州后,这里被日军据为兵营。抗战胜利后,一度成为国民党兵营。沧州解放后,这里成为解放军军营、建筑公司办公室、看守所、盐务局宿舍。

走进去,里面很深,左拐一个院落,右拐一个院落,有的大院套小院,空地上停着煎饼车,椿树枝叶婆娑,偶尔有人骑着电动车,与我们擦肩而过。有的房子常年锁着门,有的住着租户,即便后来的主人,也大多搬去了别处。穿过一个大大的门洞,里面别有洞天。一排小平房,门前拉着晒衣线,挂着五颜六色、男男女女的衣服。一位坐在门口纳凉的老太太向我们招手,热情地邀我们去她家做客。老太太叫李俊英,家里装修过,中西结合的风格。正说着话,她的女儿进来了。女儿说,母亲81岁了,长寿的秘诀是饮酒,每天一盅小酒,比神仙还逍遥。提到这处房子,李俊英说,这是她上世纪80年代买下的,住了40年,有感情了,舍不得离开。

听说我们是来寻访王家大院的,一位热心的街坊拿来钥匙,特意打开一处老院落。门扉破损,墙皮脱落,屋顶黛瓦上荒草凄迷。

里弄最深处,有二层的露台,登上去,王家大院尽览眼前。一大片低矮的平房中,青砖老屋星星点点。如今住在王家大院旧址上的人们,都已说不清这个大院的哪怕一点点儿故事了。微风吹过,昔日繁荣兴盛的王家大院,早已消失在风雨沧桑中,成为一个历史符号。

三探于家院

经常来这一带考察的运河文化爱好者陈立新提议:可以去于家院看看。那里还能寻觅到王家大院的一些踪迹。

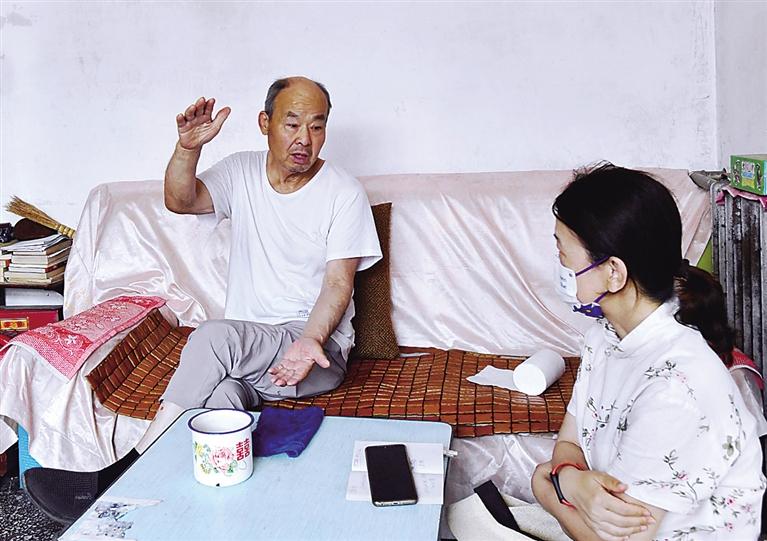

建华街上的于家院,黛瓦灰墙,青竹葱茏,有一种清雅淡远的韵致。主人于万和耳背,又爱听戏,常常沉浸在悠长戏声中,而不知有人来访。记者三次登门,最后一次才敲开了于家院的大门。

像很多老沧州人一样,于万和喜欢侍弄花草树木,窗台上、院子里,一片葳蕤,让这座百年老宅顿时有了勃勃生机。老人家热情地带我们里里外外地逛,讲房子结构,也讲于家院的陈年旧事。

“这处房子本来是王家大院的。我的姥爷是一名教书先生,住在对岸戴家园,曾在王家大院教书,后来买下这处院子。我父亲又从姥爷手中买下来。从姥爷那代算起,我们已经在这里住了6代了……”

青砖老房、老门板、老门洞、老门槛、四梁八柱的结构、中国建筑特有的通天框设计……于家院的故事,伴随着于家院的建筑,一点点从老人口中流淌而出。老式家具、墙壁上挂着的字画、古色古香的花瓶、鸡毛掸子、氤氲着香气的茉莉花茶、白色帕子下盖着的水壶水杯,与空调、冰箱、烤箱、电脑,以及孙女的硕士毕业照、全家福,同处一室,各有其美又自然和谐。

对这座老宅院,于万和非常用心,修修补补是常有的事。历经风雨的老宅院,呈现出别有韵味的古朴淡雅之美。春来侍弄花木,夏季竹下喝茶,秋夜听虫赏月,冬月围炉观雪,普通的日子,让他过成了诗和画。

建华街一号院

建华街上的王家,久居此地。

在建华街一号院出生的王家后人王保新,拿出《王氏家谱》说,王氏家族早在明永乐年间由浙江绍兴山阴迁到沧州强庄子一带,以务农为生。明末迁来长芦镇(今沧州市),家始富。清初,王家在这一带居住,当时“地逾千顷,宅舍绵亘里余,南逾张仙阁,北逾神门口,前街、后街、河沿,我王氏十居其九”。康熙、乾隆年间,是王家最鼎盛的时期。此后,王家四门行商,因在河南经商失败多次赔偿,首先衰微,其他各门也因人口众多,日渐消耗,到了咸丰、同治年间,家族逐渐凋敝。

王保新说,晚清时期,家族中出现了几位重要人物,王氏家族因此中兴。曾任陆军少将的王永寿就是其中之一。建华街一号院就是王永寿的故居。王保新是王永寿的后人。他依稀记得,曾听老人讲过王永寿重修故居时的情景。

王保新十几岁时,全家搬去钱铺街住,从此离开老宅。故地重游,老屋残破不堪,记忆中的那个地下通道还在,只是,年迈的他再也不能像小时候一样,麻利地爬进爬出了。

建华街一号院与神门口相邻。王保新家住南房,住在北房的也是王家人,他家房子的后墙,就是神门口胡同的一部分。

“小时候我们经过神门口,经常踩着这段后墙中间凸出来的砖块来回走,把这当作游戏。”71岁的王保新说。

律师王吉仓对运河老屋感兴趣,也是因为建华街一号院。他妻子的六姨夫,也是王永寿的后人,就住这套院的北房。王保新小时候踩着玩儿的那段墙砖,就是他家北房的后墙。

与妻子结婚22年,王吉仓无数次去过六姨夫家。独特的老屋建筑吸引他的同时,也让酷爱文史的他对王氏家族产生了浓厚的兴趣。作为市政协委员,他多次提出关于保护运河沿岸百年老屋及周边民居的建议,其中很多调研,就基于对运河边王氏家族历史的多年研究和对王家大院等百年老屋的实地走访。

600多年的家族史

历史上,沧州是一座移民城市,移民文化是沧州运河文化的一个重要组成部分。王氏家族明初沿运河由绍兴迁来沧州,后依河而居,务农入仕经商,住在沧州运河繁盛一时的严崇坊一带(今建华街),绵延600多年。这个家族谱系完整,故事丰满,是沧州运河人家绵长历史和现实生活的一个缩影。

王氏家族在建华街上开枝散叶,如今,沿街寻访,还能见到不少王家后人。他们屡屡提到一个人的名字——王雅东。

市图书馆特藏部主任吴树强帮忙查找民国《沧县志》,找到了有关王雅东的记载:“王者化,号雅东,父锡朋,年三十而卒。者化失怙,早从叔父读,昼夜攻苦,思继家风,而素本清贫,自度不能终业,遂考入北洋武备学堂。毕业后调赴湖北,充武备学堂教员,历充监督。时南皮相国督湖广,创办新政,尤注重武备。故鄂湘两省学堂,者化多总其事……民国成立,冯国璋镇金陵。调赴南京,充全省军械局局长……及冯任总统,补授陆军中将、将军府参军。冯卸任,者化亦倦游归里……修家谱、设学校,虽捐巨款弗惜也。卒年七十一岁……”

武备学堂是清末的陆军学校。最早的北洋武备学堂,是李鸿章在洋务运动中创立的,首开近代陆军教育的先河。晚清时期,王雅东在督办各地武备学堂方面贡献颇多。

按照《王氏家谱》记载,王雅东回乡后,建义学、修祠堂、抚恤贫病者外,还重修了故居,这就是人们口口相传的王家大院。如今,见过王家大院的已寥寥无几。老船工王更新是其中之一。

80岁的王更新是正儿八经的王氏后人,只不过他这一门生活穷困。八九岁时,他从家人那里听到过不少关于王家大院的传说。尽管父母告诫不许进大院,好奇的他还是偷偷溜了进去。那时,王家大院已人去屋空,他进去后犹如到了迷宫,里面虽然是规规矩矩的四合院,但房连房、院套院,厅堂里柱子粗大,木地板上时有受惊的小动物跑过。惊慌之下,他只想快点儿离开,谁知走了半天,迷迷糊糊间又回到了原地,费了很大劲儿才跑了出来。

“现在房子的结构都变了,看不到王家大院原来的影子了。”王更新说。

王更新一辈子住在运河边,跑过船、拉过纤、当过船工修过船,如今与兄弟们同住在建华街上的老房子里,他住最里面的一个套院。建华街上的老屋往往如此:一座老屋住好几户人家,北房与南房近在咫尺,中间只余一条窄而长的过道。爱种花草的老住户们,还是在这逼仄的空间里栽了不少翠盖红裳。

日头升高后,王更新照旧踟蹰着穿过月亮门,经过窄长的过道,跨过大门,走到建华街上。健忘的老人,却清晰记得这里的一切,顺着某个胡同向西一拐,走不几步就到了岸边。他喜欢看河;运河沧州中心城区段旅游通航后,他更爱看船。游船驶过,荡起阵阵波浪。这个家族600多年的故事,就回响在运河波浪里。