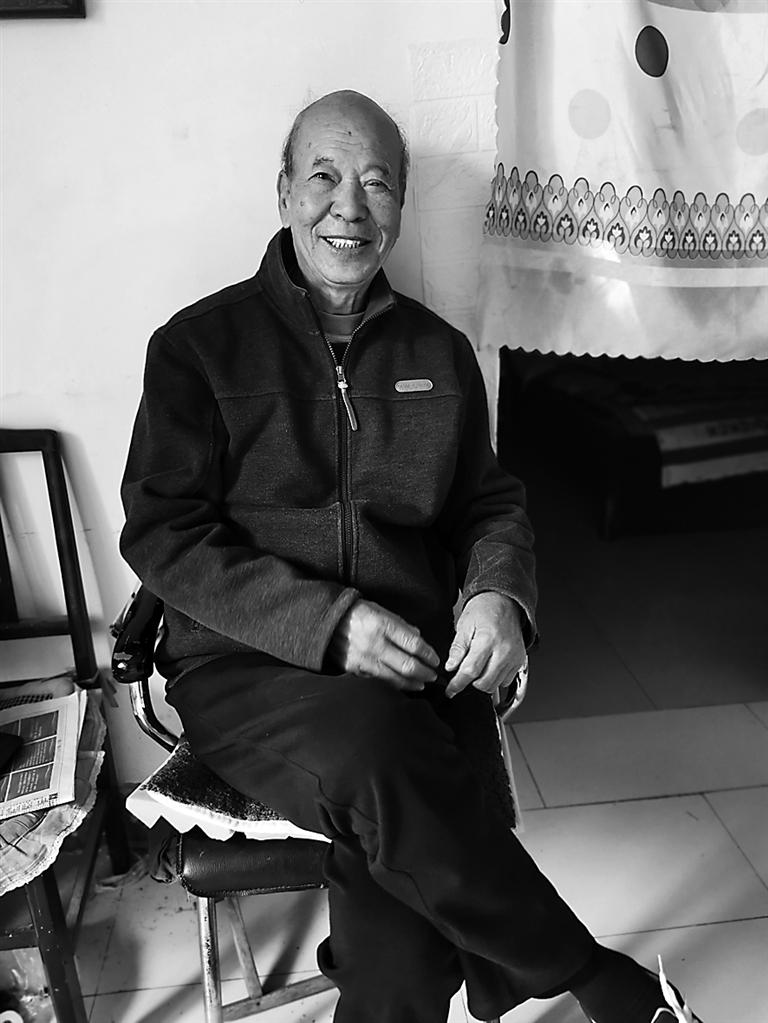

儿时,马文海喜欢和伙伴儿们一起在运河游泳,在岸边嬉戏——运河,是他抹不去的童年记忆;长大后,马文海和父亲一起挑水、淘米、做营生——运河,是一家人的生计……大运河遥远的涛声,已经镌刻在记忆深处,与他的血脉融为一体。

穷东头,富西头,卖切糕的在南头

76岁的马文海,算得上是地地道道的“老沧州”。“穷东头,富西头,吊儿郎当城里头……”早些年的街边顺口溜,在他嘴里却不一样——穷东头,富西头,卖切糕的在南头。马文海一家就以卖切糕为生。

“一大家子都卖黏货,有的卖切糕,有的卖年糕,还有的卖元宵等,久而久之,城南马家的黏货有了名气。”马文海说,那时一家人住在南门外大街东侧的建国街上,始终靠这份买卖维持生计。

小时候的运河边,长满了高高的芦苇。夏天,马文海和小伙伴儿们跑到运河边,一边摘芦苇叶子,一边掰下芦苇中间的秆,去掉最里面的芯,互相对着耳朵吹,奔跑着、欢笑着……

年纪稍大一些,马文海便跟着父亲一起干活,挑水、淘米、烧火,帮着制作切糕、年糕。

“家里有两口缸,一口大的,一口小的。我和父亲把挑来的水倒进大缸里,撒一把明矾,等杂质沉淀后,再把干净的水倒进小缸,供一家人用。”他说,因为家里的买卖用水量大,后来几次搬家,都离运河不远。

马家从清朝马文海的曾祖父那一辈,就靠卖年糕、切糕为生,手艺代代相传。

“别看这买卖小,但做起来却很麻烦。我和父亲负责挑水、烧火,母亲负责制作,每天天不亮就开始忙活。米和枣要反复淘洗,整整齐齐地摆好,然后上屉蒸。枣的距离都是相等的,切出来的每块切糕也大小一样。做好的切糕摆上父亲的小推车,父亲便推着它满街叫卖,1毛钱1斤。”马文海小时候,坐在小推车上,后来大了,就跟在父亲身后。从西门走到东门,每天都能销售一空。

到了农历五月,马家就更忙了,一家人不仅要做切糕,还得包粽子。马家的粽子有枣的,还有豆沙、糖、豆子的等多种馅料。包好的粽子除了卖,还会送到城里的大户人家,只为能讨个赏钱。

虽然儿时家里的生活不富裕,但制卖黏货的小买卖撑起了马家一家人的生活。满屋弥漫的枣香、烟火气,马文海至今难以忘怀。

连“缝”带“补”防水患

出了南大门,往南走几十米路西,就是卜家胡同。相传这里曾经有一处卜家糖坊。

关于卜家胡同,马文海听到过许多有意思的传说。

他说,大运河沧州段自古以来水面高于地平面,为地上河。在运河沿岸有两个胳膊肘似的河湾,一个叫“红孩口”,一个叫“草坝”,紧挨着南大坑(现称南湖)。过去人们登上堤顶,就可以俯瞰整个沧州城。因其地势险峻、水流湍急,老百姓有谚语“决了红孩口,水从房上走”“开了草坝,水淹天下”。

相传,解放前,从军桥(现解放桥)南行百米处,运河东岸的草坝有一段急转弯,河堤东面又是低于河床数米的南大坑,洪水泛滥时期,这里经常决口,水患严重。为解决水患问题,当时的地方官员听信一说法,找来一户人丁兴旺的冯姓人家搬到南大坑附近居住,取“缝合”的谐音。结果没起作用。有人又对官员说,你光缝上了,可是缝合后有空隙,还是不能阻挡住水患,应在此地找一姓卜的人家,取“填补”的谐音。官员一听有道理,便又动员一卜姓人家搬到了南坛子胡同居住,并在这里开了糖坊。

“这样连‘缝’带‘补’,还真起了作用,后来运河很少再发生水患。”马文海笑着说。

岸边生活难忘怀

马文海十几岁就出去打工干活,在肥皂厂制作过盒子,也曾在色织厂学过技术。但他的父亲依旧卖切糕、年糕,直到上世纪60年代,年纪大了,才不再卖了。

马家的生活继续,手艺也代代相传,马文海的叔伯、侄孙,至今仍在靠这门手艺为生。

马文海说,南湖公园的前身是一片低矮的平房和养殖用池塘。南湖,过去人们称为南大坑。上世纪60年代,在此成立渔业社(也称渔业队),80年代渔业社与南湖水产苗种养殖场合并为南湖渔场。有段时间,马文海家就住在渔业社附近。为了补贴家用,那时他每天都去南大坑里捞鱼。别人用渔网捕鱼,而他却用手。

“运河边长大的孩子都水性好,游泳不用教,捞鱼也是一把好手。那时候南大坑里鱼多,许多人家靠捕鱼为生。我一边上班,一边抽空闲时间捕鱼,然后再卖钱。”马文海说。

他还回忆,有一次母亲生病了,一家人用大簸箩抬着母亲渡河,去对岸的博施医院看病。

“当时家里条件不好,街道给开了介绍信,医院便分文未收,而且还治好了母亲多年的病根。”马文海说。

运河的水养育了马文海,滋养了马家人的生活,也给他留下了难以忘怀的美好回忆。