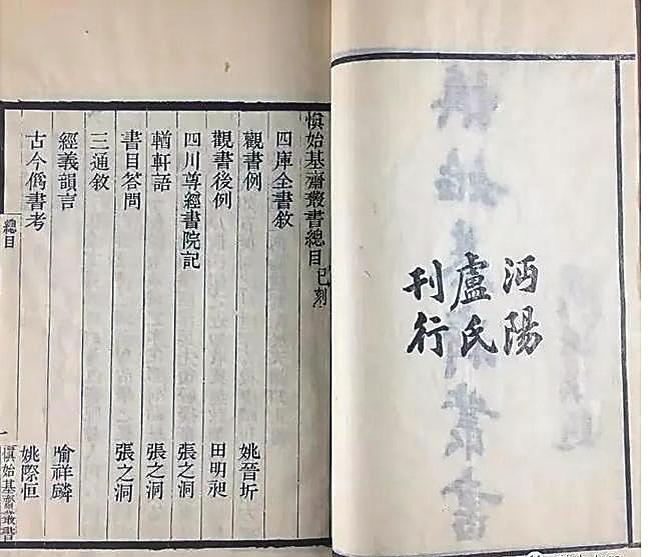

《书目答问》是继《四库全书》以后,清代学术的总结性著作,不仅开启了当时读书人的治学门径,也引导后来如梁启超、鲁迅、陈垣等一流学者走上深研传统的学术之路。1927年,鲁迅在广州知用中学演讲时说:“倘要弄旧的呢,倒不如姑且靠着张之洞的《书目答问》去摸门径去。”

就是这样一本启发了数代读书人的名著,其作者为谁,在光绪末年,竟然陡起他说,在张之洞去世后,争论不已。甚至民国时如商务印书馆、上海朝记书庄出版的《书目答问》,直接改作者为缪荃孙(1844年—1919年)。

1914年12月,衡水枣强县藏书家贺葆真拜访长期辅佐张之洞在武昌办学的献县纪钜维,归来后在《收愚斋日记》中转述纪钜维的谈话:“张文襄所著书,皆他人代为。”这句话被收录于2021年1月出版的《新辑泊居剩稿》里。因是转述,贺葆真是否完整准确地记述了纪钜维的原话?是否脱离当时语境?聊天的话能否作为严谨的书面结论?不得而知。《新辑泊居剩稿》是沧州籍学者辑校,沧州读书界也有多人读过。作为张之洞的家乡人,读到贺葆真这句转述,疑窦丛生。

在贺葆真的转述中,纪钜维虽没有提到《书目答问》,但过于绝对的断语,当然也包括《书目答问》。1895年,叶德辉跋《书目答问》初印本云:听张之洞得意门生杨锐说,“此目”出自缪荃孙之手,“实非张之洞己书”。叶德辉跋语中所传证据,与贺葆真转述类似,同样令人生疑,都不能作为推翻张之洞是作者的证据。

被认为代撰《书目问答》的缪荃孙在晚年自撰《艺风老人年谱》(纪事截止到1911年)里载:光绪元年(1875年)8月,入张之洞门下受业,命撰《书目答问》;在给盛宣怀的信中说,同治13年(1874年),为张之洞《书目答问》“一手经理”“无一书不过目,无一字不自撰”,均称自己撰写了《书目答问》。后来此说经其学生柳诒徵等人沿袭,缪荃孙代撰《书目答问》的观点广为流布,至今未止。网络上有关词条、缪荃孙家乡及后人的研究文章,纷纷如是。

其实,缪荃孙代撰《书目答问》一说,是缪荃孙晚年自道,含糊其辞,自相矛盾,站不住脚。

首先,缪荃孙在《半岩厂所见书目》序言中说:自己助理张之洞编著《书目答问》,并非代撰。这篇序言写于1908年前,早于自撰年谱,且张之洞此时尚未去世。同一人同一问题,前后牴牾,到底哪句是真?有人辩解说,古代高官的著作,多由别人捉刀,张之洞是高官,所以他的著作也是别人捉刀,张之洞健在时,缪荃孙不敢直说。这种逻辑显然是不严密的。

其次,金梁在《清史稿·校刻记》中说:“《土司传》为缪荃孙稿。”缪荃孙在《艺风堂随笔》中,也说自著《土司传》。对此,史学家方国瑜说:缪荃孙精于版本校勘之学,对边疆地理之学并不擅长,《清史稿》完成之前,缪荃孙已死,未必就是《土司传》作者,《艺风堂随笔》未必可信。方国瑜认为,《土司传》与《书目答问》的作者问题,同出一辙,缪荃孙在不同的著作里,前后不一,可见缪氏有掠美之嫌。方国瑜还举出他在著名历史学家陈垣处所见张之洞信札,以推翻缪荃孙自言代撰《书目答问》的说法。

陈垣,启功先生知遇恩师,被誉为“国宝”,与陈寅恪、钱穆、吕思勉一起,并称“史学四大家”。1936年,他在北京厂肆得到张之洞写给王懿荣的这封信札。王懿荣是张之洞妻兄,著名爱国学者,甲骨文发现者。这封信被收录在河北版、湖北版《张之洞全集里》,吴剑杰《张之洞年谱长编》“光绪二年闰五月条”(1876年7月)亦有述评。信札大致内容是:张之洞任四川学政时,在重庆专门就《书目答问》给王懿荣写信,自述编著此书的目的和甘苦,并将书稿寄上两本,一本请王懿荣补正,一本请王转交在京的新进士缪荃孙,也请其补正。为摆脱自我炫耀的嫌疑,也可由王把书稿转给礼部右侍郎潘祖荫,请他指点一二。同时,寄在蜀中著述的《輶轩语》书稿,只让王自己一览,不必流传。

陈垣得此信札后,撰文甚详,一时遏制众流,“缪荃孙代撰《书目答问》”的说法偃旗息鼓。但事过数十年,或因地方主义、或因见识所限因袭旧说,这种说法又尘嚣直上,充斥网络和地方史料,令后人迷惑。其实,缪荃孙1876年中进士,没中之前在四川总督吴棠幕府中,助理张之洞编著《书目答问》;中进士后,又受托进行补正,襄赞之功并不在小。晚年自作年谱“掠人之美”,却大不应该。缪荃孙是学问大家,是不是《书目答问》的作者,并不影响其学术成就。或许,“缪荃孙代撰《书目答问》”的说法更凸显了《书目答问》在中国学术史上无可替代的重要地位。

最后,张之洞治学既反对当时琐碎的考据之学,又反对空疏的心性之学,主张学兼汉宋,通经致用,并放眼西方自然和社会科学,鼓励天下学子砥砺品行,关注实际,以图自强,救民族于危亡。带有鲜明的革新色彩。缪荃孙以版本目录学、史学等为主,在张之洞的影响下,也接受了部分近代思想并被张推荐开创京师图书馆,为近代图书馆事业作出卓越贡献。但缪荃孙的学术,并未完全脱化士大夫治学旧习,开放、革新的气度和识见,与张之洞不可同日而语。况且,在吴棠幕府中时,30来岁的他还基本是个循规蹈矩的旧学中人。《书目答问》开出大量翻译西方自然科学的书目,是张之洞号召天下学子放眼西方、实务救国理念的具体体现,对此,缪荃孙或许赞同,但未必比张之洞强烈,从这个角度上,说他代撰《书目答问》,也是极勉强的。

总之,《书目答问》是清代末期面对错综复杂的世界格局,在教育、文化上的归结性和开拓性巨著,影响了数代学人;在当代,面对更加复杂的世界格局,如何继承传统、学习先进,依然是重大课题。张之洞说“世运之明晦,人才之盛衰,其表在政,其里在学。”这句话,至今都应引起足够的深思。