本报记者 杨金丽 摄影 王少华

2月12日,春雪霏霏中,文物专家与当地文化爱好者一起,来到沧县薛官屯乡杨官屯村西南的古遗址上探访遗迹,之后参加燕留城考察学术研讨会,探寻这里是否就是历史上留下千古美名的燕留城遗址。

《沧州日报》1月6日推出《春秋古城燕留城 遗址竟在沧县杨官屯?》,介绍了沧县文化爱好者刘之龙、罗忠林、康玉刚通过现场考察、翻阅史料,推断出沧县杨官屯村的古遗址就是春秋时期齐桓公“分沟礼燕”留下的燕留城。这篇报道在沧州文史界引起很大反响。经过筹划,沧州纪晓岚研究会举办古燕留城遗址考察学术研究会,邀请文物专家、学者、沧县薛官屯乡政府、杨官屯村委及众多文化爱好者一起参加。

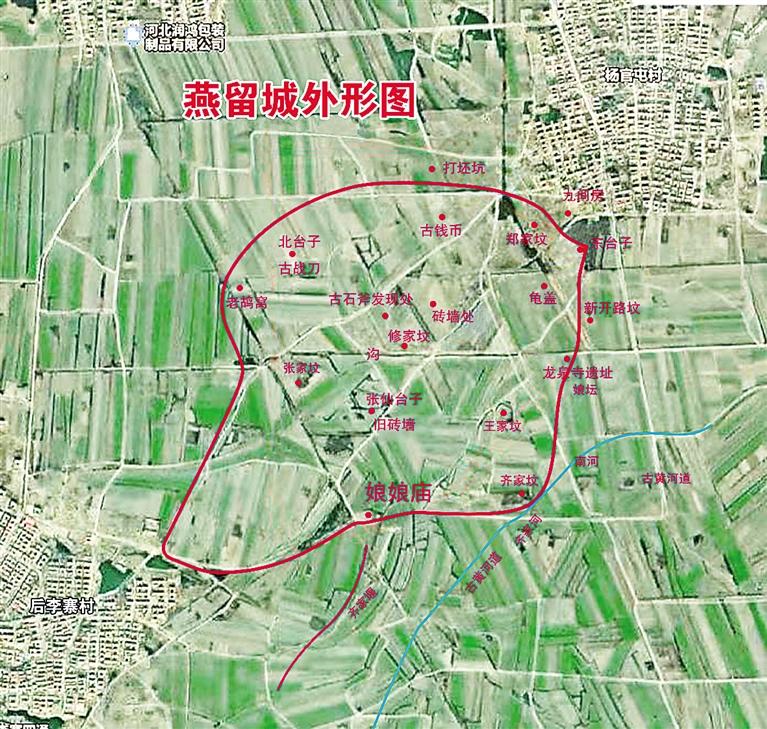

春寒料峭,风雪交加,却阻挡不住人们寻古探幽的热情。一行39人在刘之龙、罗忠林二人的指引下,按照最新绘制的《古燕留城外形图》的方位标识,踏过荒草阡陌,由北向南寻踪考察。北台子—老鸽窝—修家坟—张家坟—张仙台子—娘娘庙……大家在透着历史气息的乡间古道上边走边探访遗迹,把脉一块块灰陶、瓷片、砖瓦碎片,穿越时空,与远古对话,寻觅历史上的那段佳话。

之后,大家来到远东电子电路集团有限公司会议室。由沧州纪晓岚研究会主办、远东交友会承办的燕留城考察学术研讨会在这里举行。研讨会展出了刘之龙、罗忠林在古遗址上捡拾的石器、陶器、瓷器、砖瓦等大量碎片,吸引了人们的目光。大家满怀激情,畅所欲言。

沧州市文物保护中心副研究员梁纪想也参加了现场考察。他首先肯定杨官屯村西南一带为古遗址。但要确定是燕留城,就必须首先有夯土城墙,而且通过夯土里包含的遗物进一步确定是春秋战国时期。“没有城墙成不了城。在这个方面《周礼》有记载,天子的城多大,诸侯的城多大,都有规定。在古遗址考察时,我们看到了战国及唐、宋金、元、明的东西。但从年代上看,这几处遗址的地层关系并不统一,也就是说,从出土遗物上没有看到全部都是春秋时期的东西。虽然如此,并不排除在遗址底层存在。根据地层学原理:地层越往上,年代越近。遗址最下面的地层,我们目前还没有发现,也可能没有被破坏,得以完整保存。”他建议大家以后在这方面多加留意。“如果这些不连贯的小块儿遗址在地下整个连成片,并能还原最下面的文化层内涵,也许能证明燕留城遗址的存在。虽然现在我们还没有找到,但这是以后努力的方向。”

任丘市政协副主席、文物考古专家郑志利不仅仔细观看了古遗址上发现的各种碎片,还饶有兴致地画了豆与釜的立体图像。他介绍,要找燕留城的证据,第一是在古文献上。这一点,在民国22年的《沧县志》上有记载,它引用的是唐代《括地志》上的内容。书上说“燕留城在长芦县东北17里”。东北的方向是对的,但是“17里”呢?粗略地测算了一下,这里大概距离长芦县是17公里,距离上对不上。但就目前遗址的大概范围来看,也能指向它可能是燕留城。也就是说,从方向、遗址的规模,都有可能指向燕留城。第二要发现遗迹和遗物,重要的是发现城墙的夯土层。要通过考古勘探,或者其他办法,看它是不是存在夯土城墙。如果能确定这一点,基本就能确定这里就是燕留城。

要确定遗址的年代,必须有那个年代的东西,也就是遗物。遗物不会说谎。目前看,这里发现最早的文物有两个,一是豆,这是一种盛食器,古文中有“一箪食一豆羹”,就是这个豆。这里发现了豆的残件。另外一件是釜,也就是人们常说的星星瓦,它的学名叫红陶夹蚌釜,是炊具,已经过多次火烤,加上年代久远,基本没有细菌。老百姓把它刮下捣碎,用来止血,这是有一定科学道理的。从这些遗迹和遗物上看,也能稍微指向这里可能是燕留城。另外,这里还发现了大量宋金时期直到明代的东西,证明在宋金时期,这一带是个人口比较集中、经济比较发达的地方。下一步,应该去发现更多的证据,还要靠史料来证实它。国家对文物遗产、文物保护很重视,这是老祖宗留下的宝贵遗产,是提升文化自信的重要内容。要争取把这一片遗址弄明白,千万不能挖了、卖了、盖厂子给占了,要保护好、利用好。

文化学者李忠智也参加了考察研讨活动。他说,不到这里走一遭,真不敢相信,我们脚下还有这么一大片古遗址。今天的考察论证只是破题,要确认这里是否就是燕留城,不是一天两天就能解决的事情,还要按照文物专家指出的方向继续努力。

链 接

千古佳话燕留城

春秋时期,燕国弱小。公元前663年,为了帮助燕国抵抗入侵的山戎,齐桓公以“尊王攘夷”为旗号,率大军北伐山戎,解救了燕国的危机。

燕庄公感激不尽,亲送齐桓公南归,不知不觉来到了齐国境内。齐桓公说:“不是周天子,诸侯相送不能出边境,我不可对燕国无礼。”于是将燕庄公所到之地割让给了燕国。后在此筑起一座城池,就是燕留城。诸侯因齐桓公救燕,又不贪其地,都畏齐之威,感齐之德,齐桓公因此称霸,成为“春秋五霸”之首。燕留城也成为一段历史佳话。

燕留城虽然在历史的烟云中湮没了,但其体现出的君王之德、君子之风,却流传千古而不朽。 杨金丽