从小与家人失散,广东佛山九旬老人张仕甘一直有个心愿:找到自己的亲人和家乡。本报一篇关于志愿军杂技队的报道,让老人的孙子张文杰眼前一亮:文中提到的张金波,会不会就是太爷爷?怀着忐忑又兴奋的心情,他拨通了沧州日报编辑部的电话。

通过记者的介绍,他很快联系上吴桥杂技文化专家学者、著名编剧杨双印。杨双印查找资料、多方联系,最终确定张仕甘老人的家乡就在吴桥,但张家后人如今已离开吴桥,定居辽宁沈阳。在杨双印的热心联系下,远隔天南地北的张家人最终取得了联系。

来自广东的寻亲电话

“您好!是沧州日报吗?我是广东佛山的张文杰……”

2月16日10时许,记者接到一个南方青年的电话。电话中的青年声音激动,浓重的南方口音让记者听得一头雾水,但大概意思听懂了:他想替94岁的爷爷寻亲,在网上看到《沧州日报》的一篇报道,似乎找到了线索……

为了沟通方便,我们加上了微信。文字沟通比语音交流顺畅得多,张文杰首先发来《沧州日报》2020年12月4日的一篇报道《志愿军有支杂技队 队员全部来自吴桥》。他对文中的一段文字尤其感兴趣:

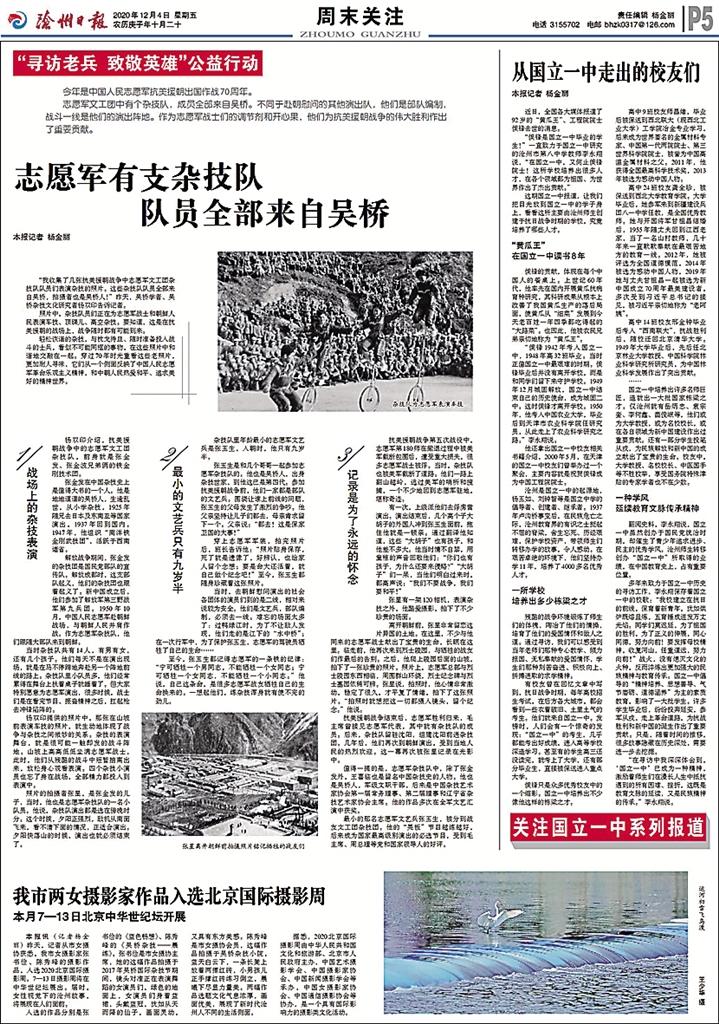

抗美援朝战争中的志愿军文工团杂技队,前身就是张金波、张金发兄弟俩的铁金刚武技团。张金发在中国杂技史上是值得大书的一个人。他是地地道道的吴桥人,生逢乱世,从小学杂技,1925年随兄去日本及东南亚等国家演出,1937年回到国内,组织“南洋铁金刚武技团”,活跃于西南诸省。解放战争期间,张金发的杂技团是国民党部队的宣传队。解放成都时,这支部队起义,他们的杂技团也跟着起义了。新中国成立后,他们参加了解放军第三野战军第九兵团。1950年10月,中国人民志愿军赴朝鲜战场,与朝鲜人民并肩作战。作为志愿军杂技队,他们跟随大部队来到朝鲜……

张文杰说,他的爷爷张仕甘今年94岁了,文中提到的张金波,就是爷爷的父亲。他很快发来一段张仕甘老人喃喃自语介绍自己身世的视频。视频中,张仕甘垂垂老矣,一口浓重的广东方言,但能听出“张金波是我父亲”“张金发”等字音。

张文杰介绍,听说太爷爷张金波好像是河北杂技艺人,在南洋一带演出时娶妻生子,太奶奶何万顺也是艺人,唱粤剧演花旦,他们的儿子就是爷爷张仕甘。听父辈人讲,战乱时太爷爷被日本鬼子打死,太奶奶把当时年幼的爷爷送到居住在广东佛山顺德的亲戚家代为抚养,独自一人返回新加坡谋生。爷爷后来被卖,经历了很多的波折和磨难。听说收到过沈阳军区的来信,后来老屋拆迁,留下的信件、照片都丢了。

张文杰逐渐萌生了为爷爷、也为父辈和自己寻根的想法。他经常上网,搜索爷爷的名字,希望能找到线索,却都没有下文。

去年,奶奶病重,临终前,一直念叨:河北来人啦!新加坡来人啦!令人凄凉。

2月16日一早,吃完早茶,张文杰忽然想到,何不在网上搜一下太爷爷的名字。打上“张金波”三个字,一按“回车”,屏幕上就弹出了《沧州日报》的这篇报道。

跨越北疆和南国的通话

这个群叫“圆老爸的寻根梦”,是张仕甘儿孙们的家庭群。看得出,这是个其乐融融的大家庭:张仕甘有二子四女,都很孝顺。前几天,他们刚给老人过完94岁生日。

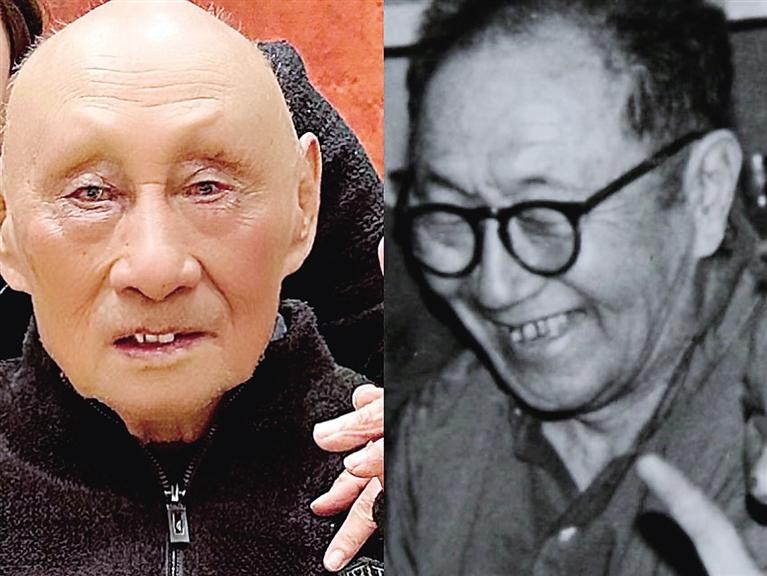

张佩莲是张仕甘的小女儿。她说,原来家中有一张A3纸大小的黑白照片,张金波站中间,两个兄弟张金忠、张金发分站左右。张金波妻子抱着一岁左右的张仕甘坐在前面。“这张照片估计是爷爷一家在南洋时拍摄的,是奶奶后来特意从新加坡带回来给我们留作纪念的,照片背后还写着每个人的名字。我们家一直珍藏着这张照片,可惜,20多年前老屋重建时,把照片弄丢了。杨双印把张金发的照片传来后,我们一眼就认出三叔公了!”

杨双印立刻和张仕甘祖籍地吴桥张朝寺村取得联系。可惜,村里已经没有张家的近枝亲属。

寻根之路到此似乎结束了,但杨双印总觉得还不够圆满。他试着拨通了张金发儿子张星的电话,可惜,电话成了空号。

杨双印委托吴桥杂技学校校长齐志义等,帮助寻找张家后人在沈阳的下落和线索。

山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。2月19日10:18,杨双印发来了最新消息:“在沈阳的吴桥籍老艺人说,张星老人约在10年前去世,他有两个儿子,在沈阳公安系统工作,60岁左右,都已退休。正在进一步寻找线索。”

张佩莲等兄弟姐妹们赶紧问能否联系上老艺人。杨双印说,提供线索的老艺人与张星曾是邻居,后来拆迁分开了,现居江苏。这条线索到此断了,只能再想办法。他正托付朋友联系原前进杂技团老团长,目前还没联系上。

当晚8时多,杨双印又发来信息:“真是一波三折,张星后来离开了前进杂技团,是我们的消息不够准确。朋友找到了前进杂技团的董团长。张星早年已经转业到了地方,董团长也没有了张星后人的联系方式。后来朋友托朋友,中间也不知道托了几个人,最终通过辽宁省杂技协会秘书长找到了沈阳的老艺人,终于找到了张星儿子张捷的联系方式。”

身在广东的张家亲人大喜过望,大家商量,当晚就打电话过去,又怕深夜唐突了,希望杨双印提前致电向沈阳的亲人说明一下情况。杨双印愉快地答应了。

当晚,广东顺德的张佩莲代表全家拨通了辽宁沈阳的电话,听到电话那头“喂,我是张捷,张金发的孙子”时,张佩莲的眼泪一下子夺眶而出,拿手机的手都颤抖了。

电话那头,张捷也又是惊喜又是激动,尤其听到张仕甘年已九旬,最大的心愿就是找到家乡、找到亲人时,也不由泪下。

到此,跨越90多年的寻亲路、寻根梦,终于画上圆满的句号。

发现史料、照片和籍贯

张文杰迫切想知道,当时介绍志愿军杂技队的杨双印是谁?是否知道更多张金波、张金发的事情?

杨双印是吴桥的一位学者、杂技文化专家、著名编剧。得知此事后,他一口答应下来,表示一定相帮。

多年前,杨双印曾走访杂技艺人,他从沈阳张星、老艺人王喜临那里,都听说过张金发、张金波的故事。他赶紧翻阅书籍和材料,找出张金波、张金发的详细文字资料和几张老照片,一并发给了张文杰。

张文杰如获至宝——要知道,寻亲这些年来,他几乎没有找到多少有价值的线索。

杨双印提供的资料显示,张金波、张金发出生于河北吴桥一个杂技世家,从小跟随父亲学艺练功。张金波是大哥,早年间在东南亚一带演出。后来张金发追随哥哥来到南洋演出。他技艺超群,“飞刀”“武术”名扬东南亚各国,人称“铁金刚”,在新加坡演出时,被一个橡胶园主的女儿看中。成亲后,张金发离开哥哥,自组铁金刚武技团。

抗战时期,张金发的杂技团几经磨难,几次被打散,又几次重组。新中国成立后,正如《沧州日报》报道的那样,杂技团加入中国人民解放军,后来入朝参加抗美援朝战争,作为志愿军杂技队,一直在朝鲜前线为中朝军民演出。1958年回国后,经周恩来总理批示,杂技队划归沈阳军区,成为前进杂技团。

杨双印还传了张金发的不少照片。其中一张,是张金发老两口和朋友一起聊天的生活照。当时,作家朋友学张金发夫人用南方口音说话,引得大家哈哈大笑。抓拍这张照片的张星,是张金发的儿子。

种种信息与张文杰了解的太爷爷的情况不谋而合,但还不敢确定。看到照片后,张文杰惊呼:“肯定没错!爷爷长得和三太爷张金发太像了!”

杨双印还找到了张家兄弟的家乡:吴桥县张朝寺村。

“杨老师,这些资料太珍贵了!您是我们家族的恩人、贵人!”张文杰说,爷爷在广东开枝散叶,如今他们家已是一个拥有40多人的大家庭。这些年,父辈们一直在努力为爷爷寻根,他们有个大家庭的微信群,邀请杨双印和本报记者加入其中,帮助且见证整个寻根寻亲的过程。