沧州是名闻中外的“武术之乡”,获得这样的声誉首先源自武林前辈对沧州武术的发展和弘扬。作为一项宝贵的文化遗产,在当下,沧州武术怎样继承?如何发展?“武痴”赵维平用自己的学武经历和体会,诠释了传承的精要——

解读东方思维

大格局里养大武术

赵维平是练武的,但也爱写字,身边有不少艺术界朋友,门下有不少书画家徒弟。一早一晚,有事没事,赵维平都要在书桌前坐一会儿,哪怕不写字,坐一会儿也是好的。这是一种独特的感觉。文人有这种习惯,不奇,武者有这样的感觉,可贵。

昨天第二次采访时,赵维平之外,还有几位书画界收藏界武术界的朋友在。大家多是一二十年的熟人,聊的话题并不固定,但很自然地就聊到张大千和毕加索、李苦禅和沧州邓田夫,聊到宋徽宗为画家出的考题“深山藏古寺”,老舍为齐白石出的画题“蛙声十里出山泉”,聊到东方思维的含蓄和西洋文化的直白,聊到武术与艺术,聊到非遗的传承。

这种开放式的自然闲聊,更能深入观察到每个人的爱好与秉性。聊到书法和武术时,赵维平展示他近来写的字,有硬笔的,也有毛笔的。抛开技术因素不谈,在气韵上,硬笔的流动呼应,毛笔的劲力内含。笔力都很足,有明末书家王铎的劲道。赵维平说自己喜欢宋代书法家米芾,他曾就书法请教过李德瑞老师,李老师让他写写颜楷。颜真卿结字外撑内抱,内敛雄壮,米芾行书得颜字精髓,动人处每在他自己跳宕的笔法与颜真卿精髓的融汇处。而王铎上承米芾,加以横扫千军的笔力,得到“王侯笔力能扛鼎”的美誉,与沧州戴明说等人,形成当时雄强的北派书风。虽然,写字和练武工具不同,但无论是写还是练,核心都不离一个“力”字,都讲究神意气力的合一,嘴说不成,需要实践。在赵维平的字里,能品味出他对神意气力的理解、涵养和运用。毛笔是软的,武术讲究松。以弱豪出遒劲是书法,以弱者胜强者是功夫。软笔触到纸上如锥画沙如折钗股,“奇怪出焉”,气象毕具;武术家一出手,自己是松的沉的,对手却感觉如大山威压,如巨浪拧裹,如碰铜墙铁壁或绵软无着力处。但怎样才能做到呢?

在武术中,人们更喜欢把力称作“劲儿”,表扬一个发力动作,行家通常说“这劲儿真整”“真干净”“真脆生”,而不说这“劲儿”真大。功夫里的“劲儿”和一般人的认识截然相反,胳膊粗腿粗有把子力气不是武,那是后天的拙力,如果靠这个就能胜人,那么武术以弱胜强的价值将不复存在。要练上乘功夫,必须去掉拙力;在书法上,刚写字的人,一般是拿着毛笔使劲往下按的,然而越使劲笔越不听使唤,写字者往往事与愿违,抛笔长叹,所以书法讲善于提着笔写。书法和武术中与常识不同的逆思维,正是东西文化不同处之一。东方思维更讲究含蓄、讲究辩证、讲究整体、讲究以退为进,所以毕加索对张大千来访表示不解:最好的艺术都在中国,为什么好多东方人却跑到巴黎来学艺术呢?

对于这些东方式的思维,赵维平解读了近50年,从十几岁习武到年逾花甲,体认可谓深刻。记者随手拿起一块餐巾,手提一角垂直触在桌面上请教,如果把这比作运笔的状态,所用的力或许就是提,但提中是有按的。又好似扶犁耕地,手不能提犁把,也不能按犁把。提,犁尖入地深,牛拉不动;按,犁尖出地皮,耕不了。劲力总在似按似提的状态里而不绝对,武术或书法的运劲原理,是否与此相似?赵维平点头称是。他说,沧州人管这种方法叫“擎着劲儿”。也就是说,这种“劲儿”没有固定的方向,可前可后,可左可右,蓄积待发,八面出锋。因为不绝对,所以呈浑圆状态,对手无论从哪个方向来,都有触之即发的效果。他随手做了一个缠绕裹旋的动作示范说,没有这个“劲儿”,发放击打不叫妙;但要懂这个“劲儿”会用这个“劲儿”,必须得先明理。这个理,就是东方思维之下的传统武术、传统艺术,以及它们彼此之间相通处。就如同米芾行书里有的字看似洇成一个黑疙瘩,但细看墨痕浅深处,却含着不可或缺的运笔发力动作,妙不可言。如果没有这些,这个字就不生动,武术里如果没有这些,“劲儿”就不整,技击效果不会好。动作示范是为了观者看明白,其实很多高级功夫没有表面这种夸张动作,只是生生不息的内动而已。

传承沧州武术传什么?放到中国武术的历史长河里,放到西洋技击的视角下,通过中西不同的思维方式比较着来理解,对哪些精髓应该传承发扬、哪些糟粕该去掉,就不难把握了。

体认功夫上身

7个小时浑然忘我

回到月前的一次采访,赵维平谈到平生中一件记忆深刻的事。那是2006年,他第一次坐飞机出行。隔着机窗下望,只见绿水青山,白云缭绕,烟岚叠翠,似曾相识。他猛然想起多年前自己练功的一幕。

那时候赵维平30岁上下,每天早上4点多,都和一个朋友到市交通局原农场去练功(今通翔园一带)。农场大门冲北,大门西面迎路有棵大柏树。每次来,赵维平都在柏树前站桩,练到7点就走,两年如一日。这天,天还黑着,似雨非雨,雾气裹着湿气,一会就能把衣裳打湿。同伴没去,赵维平习惯性地又来到大树前站桩。在离大树六七米时,赵维平仿佛听见那棵熟悉的大柏树和他说话:“这天你怎么也来啦?”农场里空荡荡无一人,赵维平感觉自己是幻听了,有点忐忑,但既然来了还是练吧。

那时,赵维平所练的,是天津武术名家赵福江所教、李大市所传的圆陀陀功。赵福江12岁离开孟村迁居天津,先后向钱雨生、赵华章学习形意拳,后又学八极拳,转而从王芗斋弟子张恩桐学大成拳,又在李大市那里学习圆陀陀功。多门功夫加上对大成拳的理解,可谓传承有序,融会贯通。在很多武术门派中,桩功都是一门必修课,而王芗斋对形意、太极、八卦、心意、三皇炮捶等多门派进行研究剪裁后,独提出以桩功为核心,养力蓄力试力,恢复先天自然的良知良能,是开宗立派、被称为最具革新意识的近代武术巨匠。

赵维平所站虽不是大成拳的技击桩或养生桩,但师承有序,渊源有自,圆陀陀功与之在终极上并无二致。微雨拂面,衣裳渐湿,进入浑圆状态的赵维平来说却浑然不觉。在一片寂然中,他能听到虫子在杂草里窸窸窣窣地爬,庄稼咔咔地拔节,耳中似有一种天籁之声。静寂状态下观照大自然的勃勃生机忽然让他有种莫名的感动。这种感动不是悲伤,但是就是想流泪——很多人也会有这样的情状,看到一个雕像,碰触到一个物件,或到一个陌生的环境,内心忽然会涌动一种言语不能表达的感觉。在这种状态里,赵维平感觉自己的胳膊腿都壮大起来。“胳膊和手像电线杆子似的,有一种无限强大的大无畏感。还有就是什么老婆孩子啊钱财名誉啊,所有身外的东西都不想了,就想在这种状态里沉浸着。”赵维平说。

不知道沉浸了多久,赵维平微微闭着的眼睛能感觉到太阳已经老高,天也晴了。送孩子上学,去上班,收功,看表——已经是中午11点半了!整整7个多小时。似醒非醒,仿佛一瞬。至此,赵维平理解了为什么号称“半步崩拳打天下”的郭云深敦促年幼的王芗斋晚上在他床头站桩,早起以砖面湿不湿为检验标准的苦心所在了,也理解了郭云深呵斥王芗斋放着根本不学却去凑热闹学拳套的用意了。

“这种浑然忘我的状态有过多次。”赵维平说,“持续多年的桩功成了我的老本,越往后越显示出它的巨大作用。”但是,这还不彻底。赵福江告诉他,一个立志于武术的人必须要经过这种境界,但千万不要执着这种境界,执着就入了邪道。脱化于这种状态的境界是水流花放,不停不住,心意可以着于一个点从而扩为一个圆,也可以是弥散于六合,聚纳于微细,没有定法,没有绝对,无可无不可。

这就是东方思维之下的功夫境界。

赵维平说,功夫不等于拳脚,拳脚是功夫的表象,功夫在里,拳脚在外。不懂得功夫的奥妙,内里没功夫,光会多少套花式,对传承真正的沧州武术没好处,对自己的身体和武术传承反而有害。然而,又有多少人深陷其中,把生机勃勃的武术精髓丢却,津津乐道于束缚心智的花式进而演变成武术操而不觉呢!

悟武讲武传武

沧州武术不是绿林

在不熟悉的人眼中,赵维平是练武的,在熟悉的人眼中,赵维平又不仅仅是练武的。有时,别人听完介绍后,可能会轻描淡写地说一句:噢,练武的啊!这话没有不敬的意思,因为在沧州,人们对武术不陌生,练武术的人多了去了。不过昨天的开场介绍中,画家李荣起对这句话还是进行了一番修正。李荣起说,赵老师不是泛泛练武的,如果仅是这样,赵老师就不独特了。说这句话好比拿着块不值钱的青田石请齐白石刻章:哎,你给我刻个戳。

李荣起没有夸大的意思。赵维平个子不高,体重中等,貌不惊人。就在采访之前,有位100多公斤的壮汉对这样的体格能发人于丈外深感不解,提出要试试。在视频上,只见对方靠墙而站,赵维平用了一个八极拳里的合子手就把对方拍到了墙上。在习武生涯里,碰到个大力猛的、拿着刀剑比画高低的人不少,赵维平没怵过头。练武,就是淬炼精神,强健体质,坚毅沉着,忘我而至大无畏。而且,这要体现在平日的练习上,与自己的心斗争,不能松懈。比如有人感觉站桩很平常,没啥了不起,但如果你让他站,不出3分钟,他就会心浮气躁,站不下去了。从这个角度上讲,真正的功夫不仅仅是身体的锻炼,更是意志的磨砺。

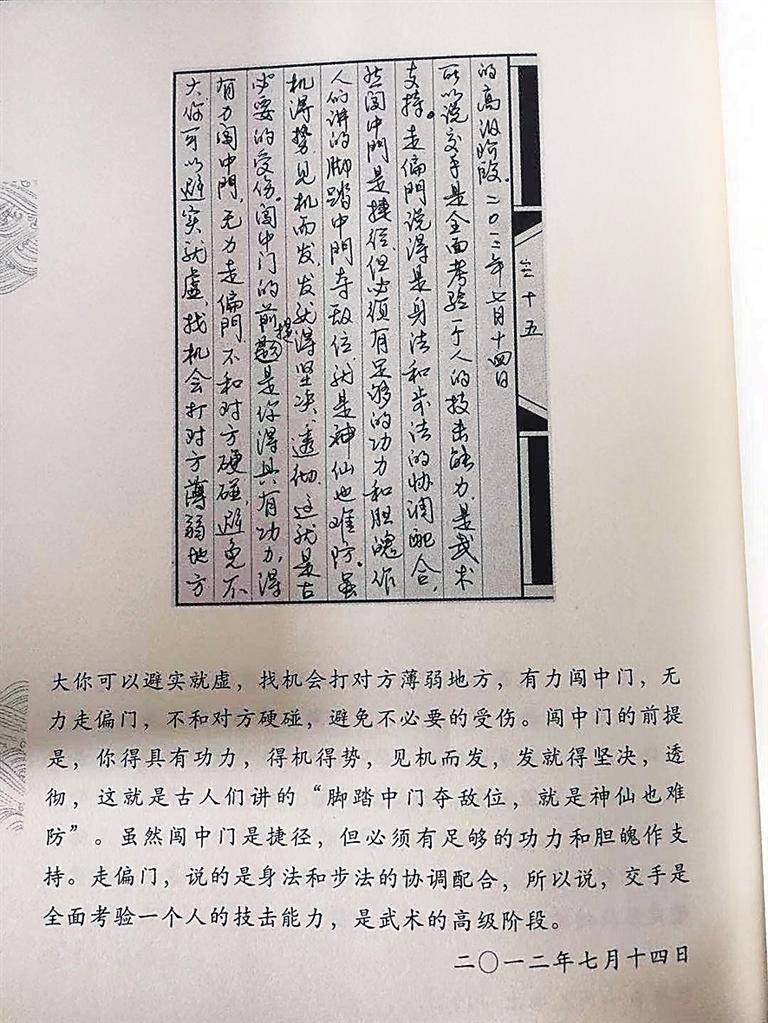

十六七岁时,赵维平住平房,那时候他学的是通臂门和八极门的东西,在院子里打柳树,练三靠背。同住一位老先生早上出去中午回来,看到他还在那里练,脚底下拧成了两个大窝子,就问:“你这样打不疼吗?你怎么也不烦呢?”赵维平说:“乐在其中。”别人看起来苦,自己却很乐的感觉,不深入其中,恐终难理会。1982年,春节刚过,下班后的赵维平照例去电业局青年服务队找王勃生学拳。王老师是郭瑞林的学生,代师授徒。他在前边默声做吊步挪锤的动作,赵维平在后面跟着做。当时找不到要领,浑身别扭,手脚不协调。两个小时,浑身都湿透了,这一式却没学会。回家路上,骑着车子赵维平还琢磨,走了好几次神,差点与人撞车。到了家里,端起饭碗扒拉几口,又走神了,干脆撂下碗到院子里练。边想边练,一气打了3000次,昏天黑地,身体几近虚脱,饭也吐了出来。但从那之后,这一式在他身上就生了根,现在成了经典手法,用起来得心应手。这段回忆被赵维平写在日记里,后收录进他自己的著作《拳艺探微》。由此,可见他在武术上下的苦功。

武术有层次,上一个层次后,再看原来的路,又今是昨非,一无是处,得心应手时无非自然而已。比如,发放,先控制中门再推,也能把人推出很远,但到一个层次,你会发现,那不是放人,那是推人。真正的发放是被发者双脚离地,放人者放长击远,神意不在对方身上,而在对方身后的墙上。有这种神意和没这种神意,效果是大不相同的。然而这些精妙之处,如不攀援高峰,怎能看清来时路呢。《拳艺探微》就是赵维平通过如实记述自己学武悟武的心得,讲述学武之路。用心读读,无论对习武之人还是其他人,都会大有裨益。

沧州武术不是绿林的打打杀杀,但却有其中的侠义衷肠和柔情。赵维平师从赵福江学武时,把老人从天津接到自己家一住数年。那时房子窄,老婆孩子都去娘家住,赵维平敬奉师父如自己的老人,夜起都不让师父下床,从未懈怠。听说李荣起是神枪李书文的徒弟、延安时期中央警卫部队武术教官李健吾的后人,就找到李荣起,教他练武:“你以绘画为生计,但空闲时哪怕你练一趟枪,也无愧沧州武术了。”“赵老师教得用心、仔细,且主动提出来教,我不好好练,对不起祖先,对不起沧州武术,也会辜负赵老师一腔真诚。”李荣起说。

在不同的武术馆里,有的演练者只要一动手,就能看出功夫来自赵维平。大成加披挂,八极加阴阳翻子等传统武术的精粹,在赵维平身上体现出不一样的魅力。在山海关举办的“八极祖师吴钟诞辰280周年”大会现场,赵维平现场实作所体现出来的脆冷浑厚之美和发人丈外之妙,让人目不暇接、回味无穷。也就是在那次大会上,全国的武林同道对赵维平有了重新认识,一致推举他为吴钟八极拳研究会技击部主任。

每次晚上和赵维平聊武术,说门派,谈功法,由武术而哲理,由文艺而武艺,总有不尽的话题,往往聊到凌晨。被称为综合派武术大师的孙禄堂曾写过一幅行草,上世纪80年代刊载于《武林》杂志:“导之则泉注,顿之则山安。”笔迹作龙蛇游走状,可以想见这位武术宗师在习武时洒落的意态。这种曲环起落的轨迹,亦是孙禄堂吸收八卦、太极、形意精华,又综合创出孙氏风格的心迹。世界轻量级拳击冠军英格在《泰晤士时报》所写《我所认识的中国拳术》,描绘败于王芗斋之手的感受,令人不禁回想王芗斋触之如电击、浑身如弹簧、神态犹雾豹的风神。而明清以来沧州武术大师们与这些巨匠一样,他们所传承的中国武术精华,也是沧州武术的精华,不离技击,深谙养生,又倍生美感。如此,武术才传承至今,令无数人神往。赵维平正是顺着大师们走过的路,用半生心力,尽自己所能,为沧州武术的民间传承,蹚出了一条动人的心迹。