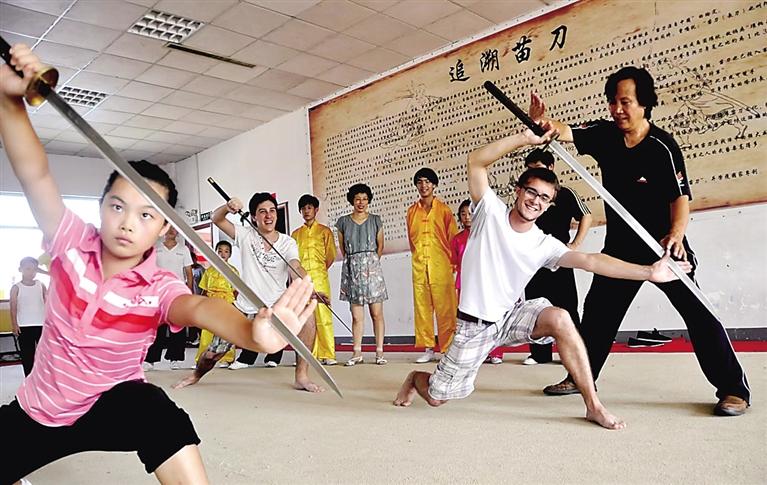

武术传承包括器械制作的传承。沧州武术器械中特有的苗刀,经郭瑞祥、郭铁良父子两代人努力,不仅恢复了久已失传的锻造工艺,而且绚丽的花纹,锋利的刃口,良好的弹性和美观的外装,与苗刀刀法完美结合,实现了历史性突破——

刀王争霸

再现冷兵器威力

2011年的一天,协助拍摄完苗刀专题节目的习武者魏洪中收拾完器械,坐上摩托车收工回家。此时,摩托车已经发动行驶,突然,一人持长枪从背后向他扎来。听声、回身、斜撩,3个动作几乎同时完成,眨眼间,坚硬的白蜡枪杆被齐刷刷削断,枪头枪缨应声落地。

这不是摆拍。事先没有告知,没有准备,突然袭击者就是想通过偷袭,让央视《我爱发明》节目组的人员看看,沧州武术尤其是苗刀的威力。

这一幕被人用手机录了下来,观之令人振奋。白蜡杆硬度极大,一般都不能削断,何况突然袭击。突袭和动态格挡的结果,令节目组愈发感到这把长刀的神奇。

那天,节目组在沧州一公园拍摄“刀王争霸”之苗刀专题。起先的拍摄,从静态开始。树上捆上200张宣纸,郭燕子(长生)的嫡孙郭铁良穿着贴身短靠,挺刀直刺。透了。再换上800张宣纸,10厘米厚,还能刺透吗?摄制组的人员质疑。转身,挺刀,又是力透纸背。练刀数10年的郭铁良能刺透,换个9岁的女孩能吗?孩子本人和旁观的沧州武术人,对此也没有信心。那就试试吧。又透了。虽然不及郭铁良的力道,但刀尖还是扎透了厚厚的宣纸。能刺穿厚纸,那么连弩箭都难以射穿的藤甲,苗刀能破坏吗?撩、劈、削、刺,经现场试验,每一下,藤甲都难以承受。

撩、劈、削、刺是苗刀4大用法,如果4个动作连着做,会是什么样的?节目组想继续开眼,又竖起4根木桩,桩上安了4个西瓜。系列动作由郭瑞祥的弟子王国春演示。王国春持刀入圈,一气呵成,又准又快,3个西瓜呈现出完美的切面,最后一个西瓜被刀尖贯通。

这次,节目组知足了,不再提新要求。但见到郭铁良等人在路边竖起一排木桩子,让人推来自行车、摩托车,节目组纳了闷儿,这,是要干什么呢?

原来,郭铁良有自己的打算,既然要通过央视把苗刀的威力展示给全国或全世界看,那就展示彻底。由武术家张立强骑着自行车,坐着摩托车击砍。苗刀很长,也比较重,需要双手持,一手扶自行车把,一手挥刀,既要掌握自行车的平衡,又要有准头,一下完成4个连贯动作非常难;摩托车驾驶员既得配合好刀手,还得避开驾驶员的身体挥刀,模拟古代马上作战,难度更大。如此,才是对冷兵器时代苗刀使用的还原。

结果还是完美的。节目组用了一个“好”字和“没想到”,向世人表达了他们的惊奇。其实,他们更为惊奇的是遭遇突袭时魏洪中的一刀断枪,节目组对此已经找不到合适的语言来表达了。

三下浙江

研制中华苗刀

苗刀可以说是近代沧州武术的独门兵刃和绝技。上世纪初,年轻的沧州武术家郭燕子在直隶巡阅使曹锟的武术营时,得总教习、天津独流刘玉春“秘授”,而刘玉春的苗刀是与沧州东光桑园谢氏兄弟换技所得,再早则流传于东北。关于刀法,较早的文献见于明代程冲斗《耕余剩技》中的《单刀法选》。虽然刀法传承草蛇灰线,有迹可循,但苗刀的锻法,却是历史秘密,久已失传。郭燕子得刘玉春“秘授”后,苗刀技法传回沧州,而锻造方法,却没有流传下来。

郭燕子的儿子郭瑞祥是全国十大武术名师,也是苗刀技法的传承人之一,家中存有郭燕子所留的苗刀。那把刀,是曹锟请著名的浙江龙泉“沈广隆”号锻造,数年前郭瑞祥捐献给了国家。那把刀,成为郭瑞祥和郭铁良父子研制苗刀锻造方法的样本。

“祖父临终前有嘱咐,要把苗刀传下去。”郭铁良说,“不仅要传刀法,还要探索苗刀的锻造方法。父亲牢记祖父的嘱咐,于本世纪初前后开始了再锻苗刀的探索。”

沧州的刀剑铸造历史也很悠久,应该能锻出苗刀来。带着这种想法,郭瑞祥和儿子郭铁良开始了再锻苗刀之旅。他们打听到沧州西部乡村有位能锻造刀剑的老师傅,骑着自行车去拜访。说明来意和苗刀的特性之后,老师傅摇头拒绝了——这种刀对材质、尺寸、锻法都有严格的要求,一般的工匠做不来。爷儿俩不死心,又来到沧县杜林,请另一位老师傅锻造,这位老师傅给出的结论是一样的:锻不了。

“父亲没有灰心,碰了几次壁突然想到,既然家中所藏苗刀是浙江‘沈广隆’号所造,南方能否锻造?”带着一线希望,爷儿俩赶赴浙江。浙江锻剑师的回复令人振奋:可以锻,而且可以用古法锻。然后就是静候佳音了。然而几个月后,拿到新锻的第一把刀后,郭瑞祥却大失所望。因为,锻成型是一回事,使起来顺手却是另一回事——新锻苗刀,刀身的重心所在偏离了技击要求,使着别扭。爷儿俩回来后,仔细分析郭燕子所传苗刀的数据,把对刀重心的新发现画成准确的图样再次发给刀剑师傅。第二次锻造成功了,使起来也顺手了。那么,新刀的韧性和硬度如何呢?经过试验,新苗刀的韧度和硬度并不理想,太硬,碰到重兵器就折了;太软,挺拔不够,刺的威力大大减小,还是不行,成功其实还是奢望。

干脆来个彻底的。爷儿俩索性和锻剑师傅吃住在一起,日夜研究。从家藏苗刀所用钢铁、碳素等比例配给,淬火时间、淬火方式的实验,刀的长度、重量、形制等来个全面透彻地揣摩钻研。第三次锻刀,真正成功了。

新式苗刀吸收了旧式苗刀的优点,又结合实战,做了更为精妙的改进。改进最大的是刀脊。“爷爷留下的苗刀刀脊是方的,父亲结合武术对抗中的要求和古代刀剑的特点,把刀脊改成了圆形。”郭铁良说。所谓圆形,实际就是“泥鳅背”,中国瓷器的底足多用这种形制以减少底足的摩擦力,减缓压力。实战起来的苗刀,如果改成“泥鳅背”,不仅利于格挡,且能减轻刀身重量,使刀身更加致密、更加硬挺,重量、柔韧度、硬度、实战效果更优。

这是继承苗刀锻造古法之后的新突破,是沧州武术人把技击融合到器械制作方面的一大进步。经过数次的对抗实验证明,这种改进是科学的。2001年11月7日,一个沧州武术史上值得纪念的日子——国家知识产权局授予郭瑞祥实用新型专利证书,专利名称:苗刀。

溯源寻根

沧州苗刀薪火传承

苗刀,近百年来盛于沧州,外形有点像日本倭刀,实际却是日本刀之祖,其历史可追溯至汉唐,沧州郭燕子独善其技。经郭瑞祥、郭铁良父子两代人努力,久已失传的苗刀锻造技术被恢复。鉴于武术、苗刀在历代抗倭御侮中的突出表现,郭瑞祥给新研发的苗刀起名“中华苗刀武术魂”。

研制苗刀前,郭瑞祥、郭铁良父子对苗刀的历史进行了深入挖掘。历史上的苗刀,有势、有法而无名。抗倭名将、沧州人刘焘率兵在东南沿海抗倭十几年,破格起用戚继光。戚继光根据倭寇的作战习惯,改士兵所用单刀为长刀,并将用法传于军士。他们斩将擎旗,给倭寇以重创。此后,明末武术家程冲斗《单刀法选》的记载,使这一珍品得以流传,“以势、以像、撰其名”,后人因其刀身修长如禾苗而定名。

郭铁良说,资料显示,苗刀的雏形,最早可追溯到东汉末期的“环手刀”,三国曹魏时的“长刀”。“长刀”发展到隋唐时期,已成为锋利无比的实战兵刃“唐刀”。考古挖掘显示,汉代“环手刀”在古墓葬多有发现,刀形与现代苗刀极其相似。据此推断,早在我国汉朝就已有苗刀雏形。

中国社会科学院历史学研究员杨泓在《中国古代兵器论丛》一书中也有“陌刀,长刀也”的论断。被中国历史档案馆收藏的郭瑞祥《苗刀考证》中这样写到:“苗刀用以冲锋,远胜单刀及其他短兵。”在历次抗倭中,都有过出色的表现。

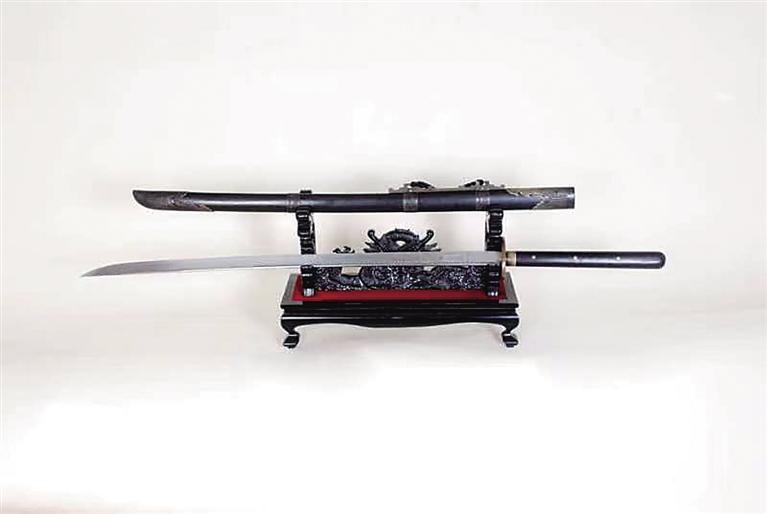

新研制的苗刀号称“四绝”。以高档花纹钢锻造的苗刀,在制作上有严格的需求。

郭铁良抽出一把高档苗刀演示说,选好原料是先决条件,一是毛铁,二是钢。所谓毛铁,实际上是含铁量和含碳量较低而杂质又较多的土法冶炼铁,但柔粘性较好,适合反复折叠锻打,所谓“三斤毛铁半斤钢”,经得起千锤百炼。“毛铁”与“钢”中配给适当的碳量,能得到清新、醒目的花纹。

选好料后是锻打。一是毛铁“锻炼”,经过反复锻打,使毛坯脱碳,同时去掉了杂质,使毛坯更加精纯,此为脱碳炼钢。二是成型锻打。过程中使金属分子与活性碳有机结合,刀身密度加大,打出硬度和韧性极高的刀条,这也被称为渗碳工艺。锻好了刀条,就是淬火了。成型的刀条在炉内烧至一定的温度再迅速回凉,手法、时间、介质,既影响到刀的柔韧性和锋利性,也影响到花纹的明亮度。淬火常用的介质有水、油和专用药液等,钢材不同,介质有异,如此才会使各种不同钢质的苗刀,获得不同的硬度。淬火后是回火。目的是使淬火后不合理的硬度降低。刀在250—300摄氏度的炼炉内回火6—8小时后,金属分子结构发生变化、刀体获得最佳质量。

最后的工序是研磨和装饰。

这一阶段,磨石很重要,磨石也称亮石,不同的磨石作用不同,经过分别有序的磨砺后,刀身能达到无麻点、光滑如镜的程度。研磨很吃工夫,古人说“十年磨一剑”,充分说明了苗刀磨制上的重要性和所花费的工夫。苗刀以紫檀为柄鞘,以古铜为雕饰,刀条与刀鞘间,略紧勿松,紧松适宜,以使刀的抽插恰到好处。经过这些工序,一把完整的新型苗刀才算完成。

锋利异常、文采绚丽,舒屈自如、难锈难蚀,是苗刀的四大特点。就百炼花纹钢苗刀而言,绚丽的花纹,锋利的刃口,良好的弹性和美观的外装,构成了现代高档苗刀的“四绝”。

中华苗刀技法,在郭燕子那里出神入化,演绎了沧州武术的传奇;中华苗刀的锻造,在郭瑞祥父子手里,千锤百炼,又呈现出学术研究、器械研发的薪火传承。