本报记者 高海涛 摄影 王世飚

枫樯的诗《那天,我叫它清明》,在4月7日《沧州日报》发表后,编辑部接连接到电话,赞扬这诗有真情实感,是一首久违的好诗。这一情景,一时在编辑部也成了新闻。于是,便有了采访枫樯与他的渔人诗社的行程。

一

黄骅海岸线上,南从狼坨子、冯家堡、贾家堡、赵家堡、白家堡一直到天津的大沽炮台,共24个渔村,统称“二十四堡”。40年前,渔民的物质生活水平提高了,但总是觉得生活缺点什么。

1983年4月7日,“水产公司的政工干部沈之洋和青年渔民杜吏仓来找我,他们几个写诗和写小说的业余作者,要成立一个渔火文学社。文学社的26名成员,分布在各个渔村,大都是具有高中文化程度的青年渔民和渔政干部。”时任黄骅文化馆创作组组长马建成在《渔火,就这样点亮了》中写到。

其实,近年来,枫樯在《沧州日报》发表的近十余首诗,每次都会有反响,但没有这次强烈。枫樯,原名王柱良,是渤海新区黄骅市南大港镇贾家堡村一位船长,出海30多年,写诗30多年,与海浪、与台风、与生死奋争30年。

约定采访时间,不容易。枫樯除了休渔期,几乎天天漂泊在大海上,最长时间两个月。4月份对于渔民来说,犹如农民的麦收季,这时各种海味最肥美。错过了,就再回不来了。

记者微信约定采访日期,回复说:“我在海上了,得有大风的日子才能在家,海上信号时断时续,有时能收到,但打不开。”

4月14日,记者收到微信:“我16号回家,估计10点进港,24号大风,有一天的时间。”

二

走到60岁边上的王柱良,说起话来,还是那样的腼腆、害羞。他是渔火文学社的老社员,加入文学社后,写作激情高涨,当年就有多篇作品发表在《沧州日报》《渤海潮》等报刊。

“自从加入了文学社,在大海里精气神也足了。29岁当船长,大风大浪面前再害怕,也要在船员面前表现得心平气定,有时会给船员们朗诵一首自己写的诗。别看我这个性格,可是在海上家长作风很强,说一不二,因为在大海中行船只有听一个人的,才安全。”王柱良说。

后来,渔火文学社社长杜吏仓去了沧州,王柱森去了大连,100多名社员坚守的也不多了。没有诗的日子,生活变得寡淡起来。

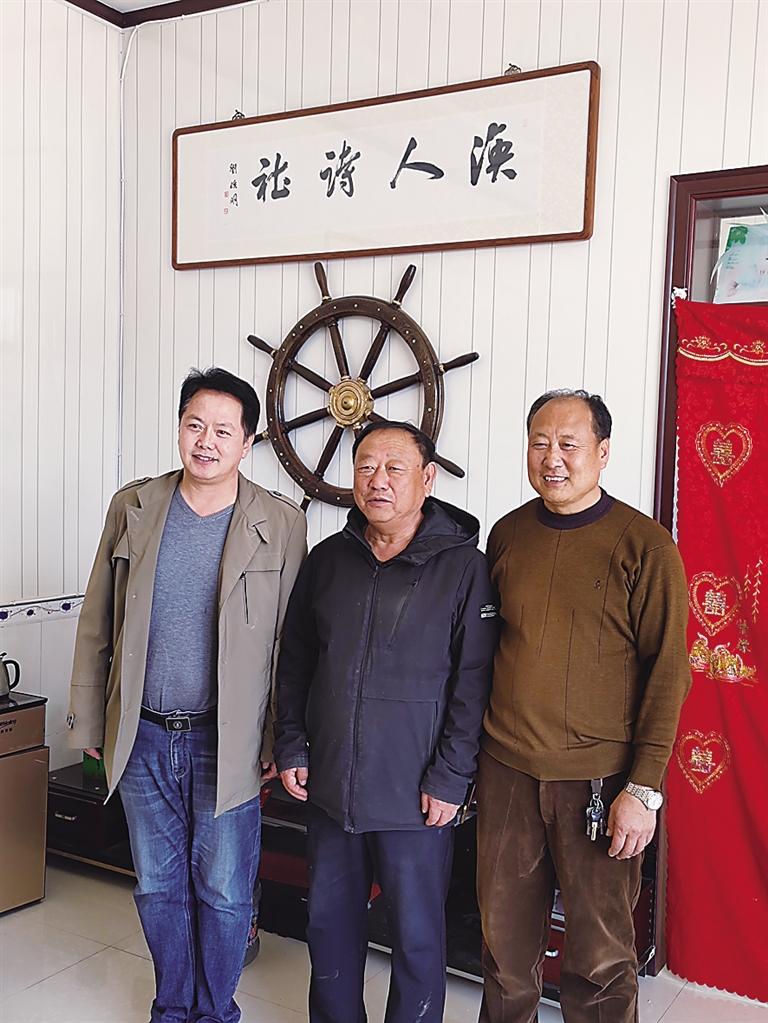

2020年7月28日,王柱良组织张巨河、小辛家堡、李家堡、南排河、贾家堡、徐家堡、冯家堡等渔村的杜宝谦、杜立学、任荣平、任建春、王学智、王之文、杜立生等成立了“渔人诗社”。到现在出了6期微信公众号。

说起过去的风帆船,打开了王柱良的话匣子,“风帆船,利用风吹风帆产生的推力,与船底水的阻力,合力逆风而行。行走起来后,船只能靠风帆的角度与高低调节方向与速度。与人生一模一样。没有回头路。”

今年冬天,趁着海上淡季,王柱良把自己写过的诗歌整理出来,有两三百首之多,他要挑出精品来,自己印一个小册子。

三

17日,记者找到杜吏仓。

1978年,杜吏仓到南排河码头管理站工作。有了时间,便开始渴望一种文化的交流。

管理站对面水产公司的沈之祥与杜吏仓一样,喜欢读书写作,有相见恨晚的感觉。后来又结识了爱听函授课的李茂岷。

1982年夏末的一天,沈之祥老师领着两个人对杜吏仓说:“这是诗人何香久,这是新华社记者李勤,他们来海堡体验生活。”

“我领他们到泊在码头港的船上,当起了讲解员,把渔民出海与风浪搏击的情景讲给他们听。他们劝我把这些以诗歌散文的形式写出来。”杜吏仓说。

杜吏仓读的唐诗宋词多,但是接触的新诗少。一天晚上,他打发老婆孩子睡去,自己把吃饭桌放在土炕上,点燃一支香烟,展开纸拿起笔,之前曾被他轻蔑为“淡而乏味”的新诗,直到抽了一盒烟,一行完整的句子都没写成。

“后来,县文化馆马建成老师来码头。他竟然是何香久的老师,我知道了,县里十分重视渔村文化。我骑着自行车沿着海岸到20多个渔村寻找爱读书的人。”

四

1983年7月1日,渔火文学社正式成立时,由最初的26名增加到百名社员。由杜吏仓任社长,马会凤、戴金洪任副社长,他们凭着真诚和满腔的热情,渔火文学社在沧州沿海风生水起。

1985年,中国国际广播电台用多国语言介绍了渔火文学社扎根海边、为广大渔民创作了很多文学作品的事迹。1986年,杜吏仓荣获沧州“狮风奖”诗歌一等奖,1987年,作为沧州的8位诗人之一,被收入《夏天的八音鼓》一书。

正如何香久在《渔火》创刊号发刊词里所说:“在我们的世界里,海,不仅仅是一个童话。她温柔,她粗犷,她蕴藏着人生的哲理。还有一支支用我们的心点亮的闪烁的‘渔火’。”

李家堡的王世江,是渔火文学社社员,2008年,他创办了沧浪诗社,出版《沧浪诗刊》,延续了渔火文学社的光亮。