本报记者 祁 洁 本报通讯员 朱林林 牛 邡 摄影 陈 雷

千年大运河,文脉贯古今。作为东光大运河畔的一个古村,东光镇油坊口村不搞大拆大建,在保持村庄原始风貌的基础上,深入挖掘历史文化,打造集文化展示、民俗和非遗体验于一体的大运河武术文化旅游小镇,再现大运河畔的文化风情和市井繁华。

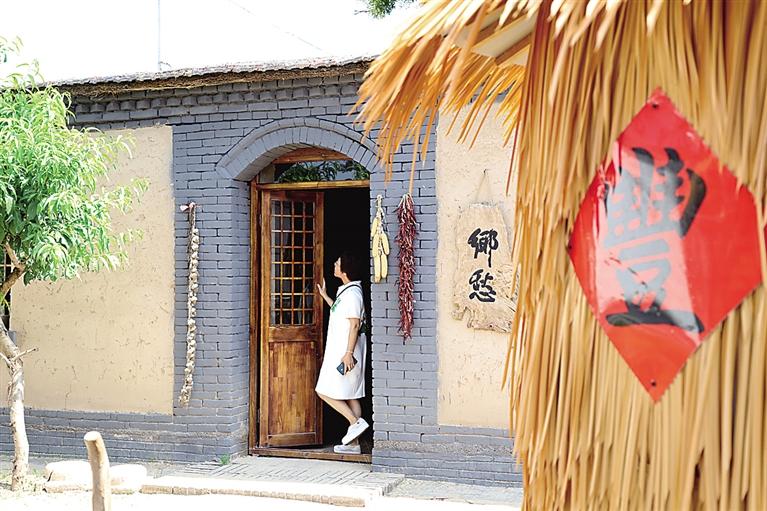

一砖一瓦留乡愁

裸露的土坯墙,刻满时间烙印。院内,红辣椒串、蒜辫子、大粮囤……每个角落都唤起浓浓的乡愁。东光县东光镇油坊口村,紧邻大运河畔,一座土坯房煞是惹眼。

推门而入,时光仿佛倒流。东屋内,土灶台、大火炕、旧地柜……一件件布满灰尘的老物件,默默讲述着曾经的艰苦岁月。西屋墙边,刀、枪、剑静静立着,让人迫不及待想打探它们与这个村庄的历史渊源。

村委会副主任霍灿福走上前说:“这处房子是爱国武术家霍元甲祖辈的故居,他的祖籍就在俺村。村里借势大运河文化带建设,对房子进行了保护性修缮,将这里打造成村史馆,既留住乡愁,又让人们到此感受深厚的文化底蕴。”

油坊口村是大运河畔的一个古村。明朝永乐二年,由山西高平县霍姓迁居建成,距今已有600多年历史。据传,油坊口村因地处运河九曲十八弯之处,原名“迎凤口”。清朝乾隆皇帝下江南时,皇太后由水路回京路过此地,见此地水势回环曲折,岸上林木丰茂,犹如桃花源胜地,遂问其地名。当地官员为表示对皇太后的尊崇,将此地取名为“迎凤口”,表示恭迎凤驾之意。后来,百姓口口相传,传为“油坊口”。

千百年来,大运河静静流淌,不仅养育了沿线百姓,而且积淀了丰厚的历史文化遗产。霍灿福说,借势大运河文化带建设,他们在深入挖掘历史文化底蕴的同时,并没有对村庄进行大拆大建,而是尽最大努力保持原始风貌,让一砖一瓦、一草一木留住村庄的“根脉”与“魂魄”。

小村故事连成线

走在油坊口村,移步换景,每到一处,都能听得到一段故事或传说。

运河堤顶路一侧,一座亭子上方赫然写着“减赋三年”四个字。霍灿福告诉记者,这里是根据历史传说打造的新景点。村里老人讲,油坊口村霍氏家族耕读传家,明清时期一共出了9位举人、1位进士。第八世长支霍维华的曾孙霍备退休后,在油坊口村开办学堂供霍氏子弟读书学习。乾隆皇帝下江南在此登岸休息时,见祠堂没有主梁却非常坚固,便问:“这个祠堂怎么没有梁?”霍备趁此赶紧请奏说,东光连年遭遇天灾,庄稼歉收,百姓食不果腹,此地“无粮”,故此殿名为“无梁殿”。乾隆皇帝体恤民情,立即下旨为东光县“减赋三年”,“减赋三年”由此得来。

下了河堤,来到“太后茶棚”,又听到一个故事:“乾隆皇帝同皇太后下江南,沿运河到达这里上岸饮茶。村民从茶棚旁的一眼古井中打来水奉给皇太后。皇太后饮后直夸这井水甘甜可口,临行时赏赐村民。村民遂将这个茶棚取名为“太后茶棚”。

来到村中的一口古井旁,一位村民介绍说,这口古井与村庄同龄,多年来,井水滋养了全村老少。上世纪80年代,运河断流,古井没水了。这两年,随着地下水超采综合治理和大运河全线补水,井中又冒出了清水,现在井水深7米多。古井距离大运河不到100米,它见证了大运河多年来的变迁。

到了霍氏演武场,霍灿福张开十指一下就将地上的石球抓起。动作看似轻而易举,记者一尝试,别说用一只手抓了,双手抱都费劲。霍灿福说,他们村多数人都会武术,如今有了演武场,大伙儿习武的积极性更高了。演武场不仅成为村民切磋武艺的地盘,还能让游客亲身体会“好功夫非一日之功”的深刻内涵。村里挖掘历史文化,打造这些景点,是为了生动地讲述运河故事。如今,这些景点已连成一条故事线,游客来了能深入体会到大运河的发展变迁。

业态“活”古村“火”

“这个印模上刻的像是谢家坝。”一进油坊口村陶文化博物馆,记者惊喜地发现。

陶博物馆负责人金葆政笑着点了点头,他向记者介绍道,陶器制作远古有之,人类发明了火就发明了陶。大运河沿岸陶器制作历史悠久,沿岸陶制品通过运河运往全国各地。他之所以收藏这些陶制品,就是为了留住运河记忆,让更多人品读运河故事。

说着,金葆政把记者领到陶球制作体验室,切身体验陶球的制作过程。“先揪一块泥巴团成空心球,再在每个面上用小印章印上自己的属相,在底部挂上流苏装饰一下,一个迷你陶球就完成了。”怎样才能把几个面平均划分?如何让球面上的纹理深浅一致?他一边示范一边介绍。

今年55岁的金葆政出生于陶艺世家,是省级非物质文化遗产、东光雕花陶球泥塑工艺的主要传播者。20多年来,他在传承雕花陶球泥塑工艺的同时,沿运河收集了5000多件古陶器。听闻油坊口村打造武术文化旅游小镇,他将一部分藏品搬到这儿,打造陶博物馆,让游客身临其境地感受大运河陶文化。

目前,油坊口村已引进大运河陶球、东光全卤面、沙家门武术、观州泥塑等9项非物质文化遗产,正在打造民宿和农家乐。霍灿福说,非物质文化遗产是老祖宗留下来的宝贵财富,他们要借势大运河文化带建设,围绕漕运文化和民俗文化引入新业态,将油坊口村打造成集文化展示、民俗和非遗体验于一体的大运河武术文化旅游小镇,再现大运河畔的文化风情和市井繁华。