本报记者 祁凌霄

绘画,几乎是人类有意识表达情愫的最早艺术载体。国家、民族、区域、时代不同,绘画语言各有一面,但又呈融汇合流之势。沧州绘画与此并无二致。与流淌千年的大运河一样,都承载着沧州特有的文化精神,既延续着传统精髓,又因时代变迁而流转嬗变,绽放新华。

沧州是“中国工笔画之城”。近来,全国级画展频频在沧举办,大运河畔一场场精彩的文化盛宴,令狮城百姓目不暇接。这些画展,在满足大众文化需求、提升城市文化档次之时,也给沧州画界、文化界带来启迪。展览中那些立于时代潮头的绘画作品、创作背景、展陈形式、著名画家往来信函所承载的信息等,对开阔沧州画家眼界、凸显地域精神、探索个性语言都深具启发意义,其反思之结果,则又会整体提升狮城工笔画的水准。

高格展陈 融汇时代新理念

名家辈出 成就千年大文脉

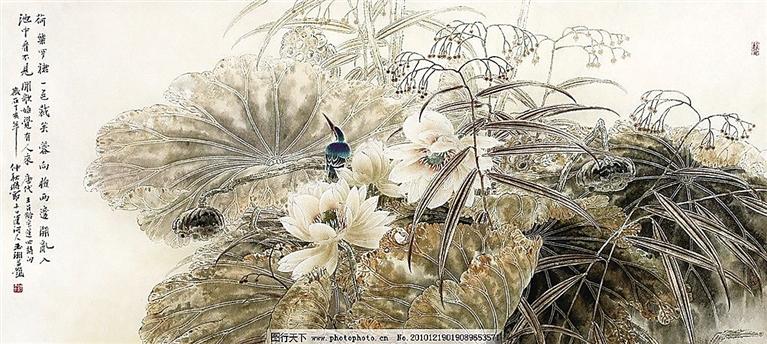

6月4日,“千年文脉·大运河”中国画名家作品邀请展在沧州博物馆开幕。本次画展,集中展示了大运河沿线8省市60余位当代艺术家的百余幅作品。其中,既有写意,也有工笔,人物与草虫并陈,山水和花鸟竞秀,形式及内容均呈现时代最新风貌。

这是市政府主办、市文化广电和旅游局承办、新华区美术馆协办的一次高规格展览。是大运河沿线诸多省市绘画在沧州的集中展示,传递出站在时代前沿的画家们,对大运河悠久文化积淀的理解和思考。画展汇集大运河沿岸省市之绘画最新成果,沧州为推进大运河文化保护传承创新,再次张开与全国文化交融的怀抱。

前不久,在大运河畔,不仅有黄胄弟子杨秀坤画展的举办,也有沧州画家杜玉寒等画家作品的呈现。全国性和地域性作品亮相狮城,互相掩映,争奇斗艳,各吐芳菲。沧州画事与大运河文脉的交融,创下历史新高度。

这些绘画作品,虽题材不同、形式各异,但给沧州绘画,尤其给沧州工笔画创作带来了许多宝贵启示。沧州是“中国工笔画之城”,这一全国性的荣誉,源自沧州人不懈地努力和悠久的历史累积。

沧州绘画历史,是中国美术史上浓墨重彩的一笔。比如,号称“中国十大名画”之一的《五牛图》,是现存的唐代绘画杰作。人们评价作者韩滉画牛“落笔绝人”;诗人陆游认为这张画是他有生所见之“尤物”,并由此发出归去来兮、回归田园之慨;集文化大成的元代赵孟頫盛赞其“神气磊落,稀世名笔”;“扬州八怪”之一的金农,叹为“神物”。因其画艺卓绝,《五牛图》被乾隆皇帝收入内府。尤其可贵的是,10余年前,沧州本地文史工作者根据《四库全书》及明代画家祝允明的记载、沧州出土文物,对韩滉生平进行了扎实考证——这位享誉世界的大画家,竟是沧州海兴小山人。

比韩滉更早、名气更大的沧州画家是隋代展子虔。这位历经北魏、北齐、北周后被隋文帝召入宫中的画家,据考也是隋朝有史可查的唯一的著名画家。展子虔的《游春图》开启了中国画的山水时代,堪称后来如李思训、王维、荆浩等山水画大师们的祖师。

展子虔、韩滉,几乎与隋唐大运河的开挖同时,迨至大运河流经南北,沿线文化经济郁郁葱葱之时,又一个沧州人走进中国美术史。这个人就是乾隆时期活跃于扬州的画家张锡宁。张锡宁深得纪晓岚赏识,与当时名画家罗聘齐名。他从沧县走来,走向通州,并曾与运河有过更为密切的交融——担任通州管河通判。张锡宁顶着家乡的草露芬芳,游学于京师的文化名流间,草露芬芳,生发成水木清华。此后,他又来了一个漂亮的转身,折而南行,侨居扬州,从大运河北端来到几乎是大运河的南头,从大运河的新开挖地,来到大运河的前身古邗沟。张锡宁由沧州而通州、由通州而扬州的漂亮转身,全部身心融入大运河的前世今生,为沧州画家在高手如林的扬州,争得重要席位。

举办大展 吞吐全国性成果

不懈追求 获工笔之城桂冠

占据中国美术史重镇的沧州画家,为沧州人促进年画向工笔画的转化、提升沧州工笔画影响力及争取“中国工笔画之城”的荣誉,积攒了足够的底气。

沧州市美协原主席康连顺曾具体负责“中国工笔画之城”申报、筹备等工作。他回忆,摘取这顶桂冠,源自市委、市政府对文化形势的准确把握。在市文联、市美协及各界人士的努力下,沧州工笔画名声鹊起,享誉全国。康连顺说,在20世纪中期,沧州工笔画的名气一点也不响亮,当代沧州工笔画现象的形成,源自那时的年画。那时以米春茂、田云鹏等为代表的第一代沧州工笔画家,多在从事年画创作。“用很细微很精巧的笔调,在水彩纸和素描纸上创作,还谈不上在宣纸上描绘,但是已经加入了渲染勾描等中国元素。”后来这批老画家如米春茂等人先后在全国获得大奖。画家们在宣纸上进行工笔画创作成为常态,并形成群体,沧州工笔画在全国初见影响。

随着沧州工笔画创作群体扩大、接连在全国获奖,争取“中国工笔画之城”的时机成熟了。2008年,由市委、市政府举办的沧州工笔画展暨中国画艺术高层论坛在沧州盛大开幕。一时间,中国人民大学博士生导师、著名美术评论家陈传席,著名美术评论家夏硕奇,中国工笔画学会副会长兼秘书长王天胜,中国工笔画学会常务理事刘新华等国家一流艺术家和评论家聚集沧州,场面宏大,阵容整肃。活动期间,本报记者曾与这些名家一一交流,请他们谈沧州工笔画的现象与创作。在原迎宾馆,陈传席先生滔滔不绝,以学者独到的眼光,点评中国画,点评中国画与沧州工笔画的联系,分析一个画家所需具足的人文素养、技术锤炼、精神高度。陈传席说,他参加过各种各样的论坛和展览,此次规格之高、规模之大,是他遇到的第一次。高和大,指市里几套班子领导全部出席,而全国工笔画界、评论界的高手几乎全部受邀光临,这在一个地级城市几乎是没有过的。由此可见沧州市委、市政府对提升文化实力,建设文化沧州的重视和付出的巨大努力。沧州走出去的全国名家如何家英、贾又福等,是沧州绘画的杰出代表,本次展出的沧州当地画家的集体阵容,令人刮目相看。

那次画展和学术论坛为沧州工笔画在全国造了势,紧接着,市委、市政府又与中国美协接洽,争取到2012年全国工笔画展在沧州首展的机会。全国工笔画展每5年举办一次,级别最高。在沧20天的展览,平均每天都有千余人参观,共接纳观者两万多人次。展览在沧结束后,又在江苏美术馆、辽宁辽河美术馆、山东莱州等地展出,沧州工笔画取得全国性声誉。

康连顺说,此后,沧州在一次全国权威展览中竟有20多人入展、获奖。“这个数字看似不多,其实,它相当于好几个边缘省份获奖人数的总和。”至此,终于在2015年1月20日,时任中国工笔画学会会长的冯大中代表学会,授予沧州“中国工笔画之城”这一光彩夺目又沉甸甸的品牌。“中国工笔画学会创作、写生、培训基地”揭牌仪式也同时举行。

上下合力 延续传承

一脉活水 三代嬗变

沧州摘取“中国工笔画之城”的桂冠,源自市委、市政府对沧州文化建设的大力推进,也来自美术界、文化界和沧州百姓的努力。上下合力,不仅把沧州工笔画推向全国,使沧州工笔画成为人们津津乐道的文化现象,也延续传承了中国画这一承载人文精神的艺术媒介,并在每代人的作品上呈现出持续的创新精神。

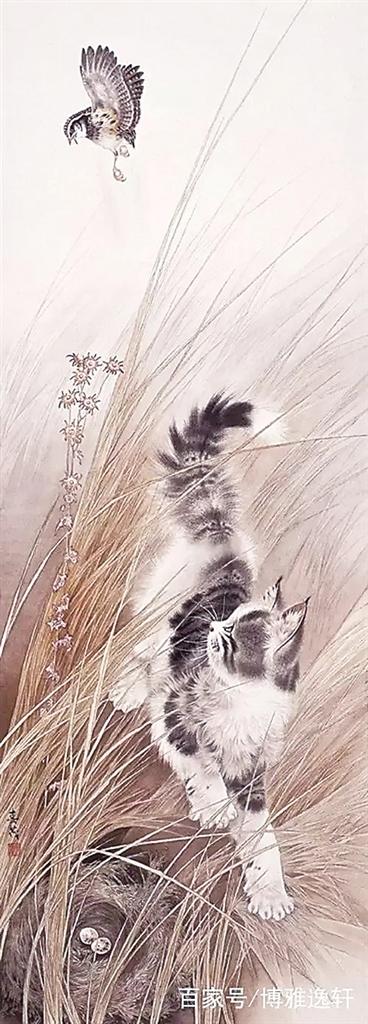

沧州美协原副主席、早期在全国获工笔画展览大奖的王庆利说,从新中国成立后算起,沧州工笔画创作群体至今已走到了第三代。第一代是20世纪40年代前后出生的那批老画家,如米春茂、齐兆璠、田云鹏等人,他们或在一线创作、或在美术系教学,或因一只猫、几只大公鸡而享誉,或因编写全面精湛的花鸟教材而传世。20多年前,王庆利在钻研工笔花鸟画时常常参考的教材,就包括齐兆璠的《鸟类画谱》《工笔画鸟类画法》。在王庆利看来,浩如烟海的工笔画鸟类画谱里,齐兆璠的著作,在全国都属上乘。“这一代画家推进了年画向沧州工笔画的转变,在沧州工笔画领域,受到普遍尊重。开拓之功,有口皆碑。”

第二代就是王庆利、图东方、谭玉洲、耿玉轩等20世纪60年代前后出生的画家。这代人的创作,在画风题材上都有了拓展。康连顺说,这代人对花卉翎毛走兽飞禽都进行了广泛深入的探索,往往把动物放置于比较具体的背景下去描绘,比如雨后残荷、苇荡睡凫、广场群鸽,有的画家更探索至山水人物等更大更宏阔的题材中去。这代群体,都普遍重视笔墨功夫的淬炼,对“书画同源”有更多的理解和实践,比如王庆利曾放下绘画,集中数年时间,临摹历代法书,以增加笔力、提高笔墨的概括抽象能力。他们在大写意与工笔画相互渗透和借鉴中,进行探索。

此后的第三代人包括了20世纪90年代出生的群体。王庆利说,第三代群体观念很新,受教育程度也比较高。日新月异的出版技术和更加便利的交通条件,使这代人具备得天独厚的条件,几乎可以随时随地去观赏古代的杰作、近现代的名画。他们对各种学术交流、名家论坛、大型展览、前卫理念,都抱有极大热忱。于是在他们笔下,传统工笔画的“之”字形、“甲”字形等构图模式被解构,西画的构图模式乃至汽车造型流水线等形式都被拿来借鉴,勾描染等技术被代之以大面积色块。电影、电视制作中的蒙太奇等手法与传统技法交融,给赏者带来极大的视觉冲击,呈现热烈、奔放、美艳、朦胧、奇幻等意味。

三代人对沧州工笔画的努力,呈现出不断行进的活态,犹如河水流淌,一步一景,节点不同,韵致各异。

大众创作 写人间烟火

个性探索 绘运河风情

沧州工笔画创作群众基础很厚。走进职业画家李荣起的工作室,不少孩子正在这里学习书法绘画。有的孩子将以工笔画为方向,在这里完成人生初始的积淀。“孩子们不经意的一笔,虽然技法尚显稚嫩,但其纯真和对生活场景的描绘,往往令成年画家称奇。”

李荣起说:“孩子们单纯,画画时想得不多,注意力全在画上,并没有成年人那么多功利思想。他们的画,往往画的是对他们小小心灵触动很深的东西。”这种纯粹,也许是引起大众对一幅工笔画产生共鸣的基本元素,而充满生活味道、抽象了人间烟火的工笔画作,更能引起大众的认同。同样,只有源自人间烟火的活态创作,才能避免浮躁跟风、形式至上、内容贫瘠的工笔画制作,而变成艺术创作。

大众认同,雅俗共赏,是沧州工笔画努力的一个方向。俗不是低级,雅也不是表面,而是骨子里、内容上的雅,是描绘生命状态真切真实的流淌。

在王庆利的工作室,两位女士正在用心绘画。王女士画的是山水,河畔芦苇的赭石色,不系之舟的悠闲情,让人立刻想到大运河的景色。杨女士画的是牡丹,这一常见题材,呈现出人们对美好的一种热切向往,因水墨交融,俗见题材呈现出些许自然雅淡。王女士和杨女士一位是法律界人士,一位是金融界人士,职业本与画画不相干,但她们觉得,绘画,是最能让她们内心安然的事情,每周来画室画一天画,是最好的享受。

在大运河畔,许多装裱、美术用品类店铺的主人,往往是工笔画爱好者。店铺里悬挂着他们自己创作的工笔小品,常能给他们带来艺术的享受和经济上的收获。而这种现象,在沧州的城乡也较常见。沧州工笔画,已经成为大众抒发情怀、寄托感想乃至改善生活的艺术门类。

大众性创作,能给专业创作储备后继力量,专业创作也能给大众创作提供前卫的意识和精湛的技法。紧扣绘画表达情愫、描绘生活、承载人文精神这一艺术功能的本质,再加以对沧州本土世相百态、大运河风情的提炼融入,沧州工笔画将与流淌千年的大运河文脉相互生发,清流汩汩。