本报记者 杨金丽 杨静然 摄影 于龙华

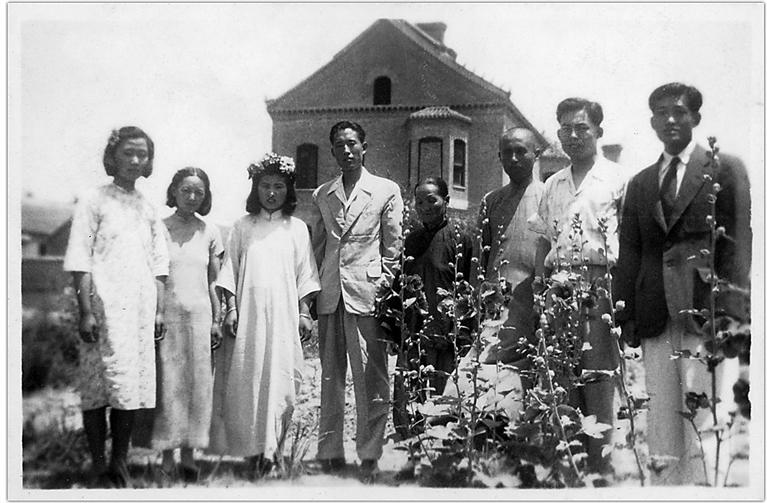

这几天,95岁的沧州市民庞中玉一直特别激动——1947年,她和丈夫婚礼后与亲友拍的一张照片,竟然从遥远的英国“飞”回了照片的拍摄地、他们夫妻曾经工作过的沧州博施医院旧址,神奇地出现在76年后的今天。

“太不可思议了!”老人一遍遍摩挲着照片,辨认着照片上的每个人,以及照片背后的中英文字。

博施博物馆馆长于龙华也一脸兴奋:这张照片来自英国医生梅介福的个人相册。前不久,他刚刚从别人手中拍卖购得,扫描整理相册时,从这张照片背后的文字中发现了端倪。

76年前的合影神奇再现

10多年前,于龙华买下运河畔一座二层小楼。彼时,他怎么也想不到,这座斑斑驳驳、颇有岁月感的小楼,竟是一座百年建筑。这也让他从此多了一个身份,并开启了博施历史文化的研究之旅。

这座小楼就是博施医院旧址,建于1898年。在此之前,英国医生路博施多次来沧义诊,后不幸去世。为了纪念他,其家人捐款并以他的名字命名建立了这座医院。博施医院为沧州带来了先进的西医技术,在百年风云中,经历摧毁、重建、再发展,见证着沧州医疗事业的发展。医院位于运河西岸,原有6座洋楼,可惜的是,5座洋楼先后被拆,只有临河的一号楼保存了下来。

了解到这座小楼的前世今生,于龙华决定在这里投资建立一座与大运河、与沧州医学发展史相关的博施博物馆。从此,便开始了博施历史及百年沧州影像的研究。

今年6月底,得知山东一收藏者有英国医生梅介福的个人相册后,他眼前一亮:梅介福曾长期担任博施医院院长,他的相册肯定有很多珍贵的资料。他立即赶到当地,以重金购得,如获至宝。整理相册时,一张照片吸引了他的注意。

这是一张黑白照片,共有8人,其中一对男女貌似新婚夫妇,背景是一栋小楼,很像博施博物馆的这座小楼。翻到背面,上面写有英汉两种文字,其中,汉字是用蓝色钢笔写的,内容是:“梅大夫存念。您的朋友赵恩昌、庞中玉敬赠。一九四八·七·十九”。

赵恩昌、庞中玉,名字怎么这么熟悉?于龙华在脑海里搜索着,眼前一下子浮现出2020年到访博施博物馆的九旬老奶奶——庞中玉的形象!

于龙华赶紧拨打庞中玉之子赵培新的电话。很快,赵培新就从老母亲那里得到了证实:这张照片就是赵恩昌、庞中玉新婚典礼之后与亲友拍于博施医院二号楼前的合影!

刹那芳华一世的永恒

庞中玉怎么也没想到,95岁的耄耋之年,会“巧遇”19岁的自己。

很快,在家人的陪伴下,她第二次走进了博施博物馆,见到了这张阔别76年的照片。

照片中,那个头戴花环、穿着旗袍的美丽姑娘,就是19岁的庞中玉。“黑白照片看不出来,当时我穿的是粉色旗袍。结婚那天,我们在博施医院礼堂举行的婚礼。婚礼结束后,来到二号楼前,梅院长为我们拍照留念。”尽管已九旬高龄,但老人耳不聋、眼不花,不用花镜就能辨认出照片来。

她给我们讲述着照片中每个人的名字、身份,除了她和丈夫外,还有她的父亲、婆婆、男女同事……76年前那场中西合璧的婚礼,也渐次清晰地呈现眼前。

1947年,庞中玉19岁,在博施医院的乐善园小学任教员。她的父亲庞之鲁当时是渤海书院的学督,有督学沧州各校的职责。在与博施医院打交道的过程中,他看上了年轻小伙儿赵恩昌,将二女儿庞中玉许配给他。庞中玉是沧县孙家庄人,从小饱读诗书,文雅端庄;赵恩昌是沧县钱海庄村人,比庞中玉大6岁,先任乐善园小学教员,后做博施医院会计、护理、医生,一表人才。

结婚的具体时间庞中玉忘记了,但从照片中绽着花苞的蜀葵可以看出,应该在端午节前。经查证,1947年的端午节在6月23日,沧州城解放后。

照片右三是庞中玉的父亲庞之鲁,一身中式长衫,不苟言笑。左四是新郎赵恩昌,他和另外两位男同事于子遥、杨之超穿的是西装、衬衫、西裤,很是时尚。照片中间的老年女性,是赵恩昌的母亲赵陈氏,农妇打扮,脑后挽髻。左三是新娘庞中玉,齐肩短发戴着花环,清秀可人,旁边两位女性,都是齐耳短发,浅色旗袍。经辨认,左一鬓边簪花的姑娘是护士胡香芝。

庞中玉说,婚礼上,梅介福院长为他们拍了不少照片,冲洗后作为礼物送给了他们。70多年世事沧桑,如今,这些照片都已随岁月而逝。没想到,只有这张夫妻二人转送梅介福的照片,时隔70多年又从英国回到了沧州。

这张照片出现后,很快在赵家、庞家

“炸了锅”。孩子们都说:“没想到家中老人年轻时这么时尚!”

传奇照片留下珍贵记忆

庞中玉几次欲言又止:她太想要回这张照片了,但这毕竟是于龙华重金所购……

于龙华猜到了老人的心思。他特意将照片放大装裱好,作为礼物,连同照片的电子版一同送给老人。

“太感谢你了,我们全家都感谢你……”陪同母亲庞中玉而来的赵培新一再致谢。

于龙华与庞中玉一家相识于2020年11月29日。那一次,曾在博施医院工作过的同事们,以及他们的后代相聚博施博物馆,看博施旧址,谈往昔故事。也是那次相聚,于龙华了解到博施医院院长梅介福是位传奇人物,从此便开始了对他的研究。

梅介福从小失去父亲,毕业于爱丁堡大学,1930年到沧州博施医院工作,1934年担任院长,大儿子就出生在这里。1937年“七七事变”后,在英国休假的他冒着二战战火,从伦敦返回沧州。

当时,国民党军队全线撤退,大量难民涌进医院。日军几次试图进入。此时,医院内除了大量难民外,还有9名受伤的中国官兵。好在,因为英国背景,日军最终撤离,避难的人们才逃过一劫。

1938年6月,暴雨成灾,黄河决口,华北大地一片汪洋。梅介福判断,洪灾过后必有瘟疫。不久,沧州出现霍乱传染病。梅介福每天忙于为人们接种预防传染病的疫苗。

1939年,日本人占领博施,梅介福逃到衡水,继续救治病人。1942—1945年,梅介福和妻子被日本人关进扬州、上海的集中营,他们的小儿子就出生在集中营。日本投降后,一家人才恢复自由。

1947年,休整后的梅介福又返回沧州,继续主持医院工作。资料记载,青沧战役中,博施医院是解放军的战地医院,梅介福奋不顾身救护伤员。攻打沧州城的战斗持续了一天一夜,梅介福的救治工作,也从早上一直忙到深夜。

赵恩昌与庞中玉的婚礼,就发生在青沧战役前后。身为院长的梅介福化身摄影师,为他们留下了这一美好瞬间。

1948年7月19日,赵恩昌夫妇将这张照片转赠梅介福。1949年9月,梅介福离开沧州,返回英国,带走了这张照片。照片背后黑水笔所写的英文,应该是梅介福的笔迹。经辨认,这些英文记录的是照片上人物的名字和身份。

庞中玉结婚后,从乐善园小学转到博施医院从事医护工作。1952年,人民政府接管博施医院,赵恩昌、庞中玉夫妇先后在沧州的几大医院工作,为沧州医学发展奉献了一辈子,最后在沧州医学高等专科学校退休。

往事如烟。如今,除了庞中玉,和这张照片相关的人都已作古。拂去70多年的风尘,这张颇具传奇性的照片,为我们诉说着人世间的爱情、友情、亲情,也诉说着难忘的历史、沉浮的岁月。