那河·那船·那码头

每天下午4点,一位耄耋老人都会蹒跚着脚步,从运河区建华街住了十几代的老房子,沿运河步行到新华桥头的街心公园待上俩小时,在树荫下扶着栏杆,看看河里的水和船。

老人叫王更新,跑过船,造过船,和运河打了一辈子交道。说起运河航运、船工生活,老人打开了话匣子,原本寡言的他,一下子滔滔不绝起来。

码头·脚行·过山跳

王更新管运河叫御河。对他而言,御河的繁盛,是流在血液里、长在骨子里的。

他从自己身处的新华桥说起:从这里往北,在永济桥附近,有盐场码头;往南,在彩虹桥与解放桥之间,有锅市街码头。码头一般都水深流缓,适合停船,岸边都有粗壮的大柳树。入夜,河里的船只靠岸抛锚,每株大柳树上,同时能拴好几条船。

那时,这两处码头舟楫云集,商铺林立,曾繁盛一时。盐场码头顾名思义以运盐为主。从黄骅陆路运输而来的长芦盐在这里装船后,北上南下,再经陆路,通达全国。只是,到王更新当船工时,这个码头已衰落下去,过往繁华,只存在于老人们的口口相传中。

“那时我主要是在锅市街码头上船跑航运。南来北往的大小船舶,天天在河上来来往往,多得数不过来。这样的情景,从‘七九’河开一直到初冬的小雪节气,大约有10个月的时间。像现在这个节气,我们运的最多的是东光连镇的西瓜,两天打一个来回,生意好得很。船主厚道,让我们敞开了吃西瓜。回程时,船主会捎带一些百货和洋玩意儿,都是紧俏货,沿途各码头早有商户提前预订。每到一个码头,都有脚行的搬运工上船运东西。”老人说。

那时,锅市街码头周边,布铺、药铺、茶叶庄、瓷器店等各种商铺林立。这些商铺的货源,都依托运河,从这里卸船运送。码头东边还有一个大型的粮食市,南边有面粉厂。东西南北水陆两线的粮食,都汇聚于此,卸货装船后,运往京津。

码头上有脚行,承揽货物的装卸运输。王更新说:“船靠码头后,为了方便卸货,要在船舷与河岸间搭一块一尺宽、三寸厚、七八米长的跳板。脚夫们运货时,要在跳板上来回跑,俗称‘过山跳’。他们手搬肩扛大包,还要注意脚下,没点儿功夫真不行。”因此,沧州的一些武术家与脚行有丝丝缕缕的联系。

扬篷·拉纤·船工号子

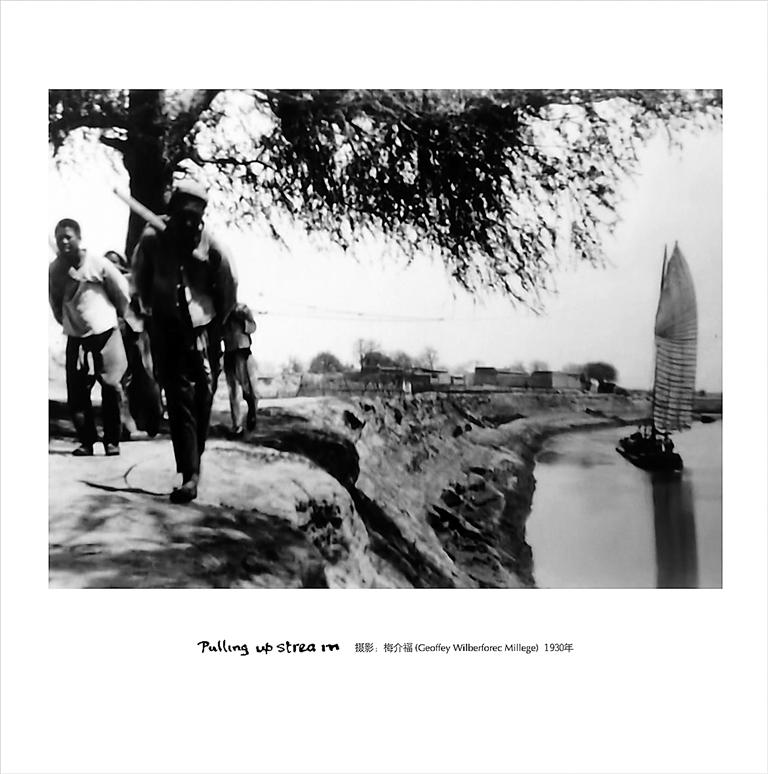

为了让老人讲述更多有关运河行船的故事,我们找到博施博物馆。不久前,他们重金购得一批20世纪三四十年代沧州的老照片,其中就有与此相关的内容。

其中,英国医生梅介福1930年拍摄于运河边的一张黑白老照片,一下子复苏了老人的记忆。照片上,运河里行驶着一只扬帆而行的船,几名纤夫正在岸上大树下拉纤而行。

王更新说,跑船的人都忌讳说“帆”,而是以“篷”代替。那时御河里的船种类很多,有对槽船、驳船,也有机帆船、小火轮。王更新当船工的那条船,是条能撑起大篷的对槽船。

“御河弯多,水上三面有风,行船时要扯起船篷,以借助风力,顺水行船。”王更新比画着说,船家在桅杆上装有篷布、绳子、滑轮,篷布重达几百公斤。船工根据多年经验,判断风向和风速,再通过绳子带动滑轮,上下左右灵活转动篷的方向,驾船而行。船工是个技术活儿,也分等级。最高级别是掌舵人,相当于船长,掌舵之外,还负有根据风速大小扬篷调篷的重任。次一等的叫头工,负责观察风向风速,以及行船中遇到的各种危险情况,并通过语言、手势随时提醒掌舵人。此外还有撑篙的、喊号子的、干杂役的等。

在运河里行船,从沧州到德州,是自低向高逆水而行,沿途必须有人拉纤。一般情况下,船工不负责拉纤,要另外雇人。如果雇不到人,船工们就要负起拉纤之责。

王更新就当过纤夫。这一行多是身强力壮的中青年汉子,打着赤膊,按照节拍迈着步子,腰肢与肩膀也顺势而动。运河两岸留下了他们脚印迭脚印踏出来的纤道。

拉纤拉到关键处,会有人领唱船工号子。遇到过桥、过闸、或急转弯时,也会响起船工号子。嗓子好的船工,号子声激越跌宕,随着河水能传两三公里远。船工号子节奏明快,酣畅淋漓。说到这里,老人的眼睛亮了,声音也高了:“船工号子一响起来,特别振奋人心,能浑然忘了苦和累,让人忽然有了动力。”顿了一下,他又说,人这一辈子,谁不会遇到沟沟坎坎、难过的时候?这种时候,坚持下来靠的就是精神动力。唱过船工号子的人,心里头没有怕和惧。

跑船·造船·船上生活

王更新行船最长的一段水程,是从沧州到河南道口古镇,走了一个多月。每天拂晓出发,夜晚靠岸,生活全部在船上进行。

行船时,除了舵手、头工外,撑篙的人也很重要。为了便于行船,运河过去很少有桥。船只过桥时,要特别注意,任何一点剐蹭都可能导致意外发生。此外,早晚间光线昏暗,行船时要用长篙探查水下是否有石块等障碍物,如有危险,要及时提醒掌舵人迅速绕开。

河中行船最怕风雨天气,每当这时,船只都要尽快抛锚靠岸。但又不能乱停,只有在码头停船才安全。怎样根据天气情况判断是否停船、在哪儿停船,全靠掌舵人的经验。

“跑船是个辛苦活,船主大多体恤大家,船上的生活水平都比较高。在船上可以撒网捕鱼,船娘做的最多的饭是炖鱼。航行中,遇到过桥过闸、拉纤等重体力活儿时,还会另外做热面汤加餐。每到码头卸完货,船主会上岸买些肉食,专门包饺子、蒸包子、下面条、炖肉,犒劳大家。”王更新说,一年四季,除了冬天,跑船的人有三个季节吃住都在船上。初春或秋末冬初,天气寒冷。舱内点上炉火,舱口加盖,船内也很暖和。夏季天热,他们就躺在舱外的甲板上,枕着运河,望着月亮和星星,伴着潺潺的水声进入梦乡。现在,这一幕有时还会出现在他的梦中。

北方运河有“小雪不耕地,大雪不行船”的民谚。冬天封河之前,要把船拖上岸,翻过来进行维修。

1956年,航运社在建华正街11号建起船厂。从此,王更新由一名船工、纤夫变身为修船员、造船员。第一批带着“沧州船运”字号的船只,就出自他和同事们的双手。

王更新,是南运河上传统水运的最后一代船工,也是造出“沧州船运”的第一代船员。新旧身份之间,见证着运河的不同时代。

时光如水,不舍昼夜。运河还在一如既往地流淌着,那些御河之上关于船的记忆,不仅属于王更新,更属于世居此处运河岸边的人民。