1943年,由于叛徒杀害,时年32岁的革命英雄黄骅血洒冀鲁边。时光荏苒80年,与他有关的革命故事和精神,仍在这片以他名字命名的土地上传承发扬着。

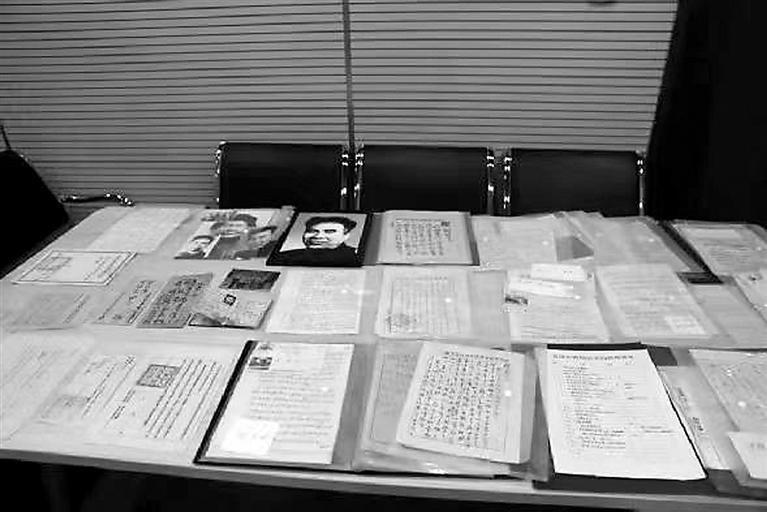

几个月前,“大赵村惨案”的亲历者与幸存者、革命先辈齐耀庭的后人,将齐耀庭50余件遗物捐赠给了黄骅市博物馆。这些遗物包括任命书、书信、老照片以及家书等。

齐耀庭的孙子齐路胜说:“在黄骅烈士牺牲80周年之际,把先辈的遗物捐赠给博物馆是一件非常有意义的事情。希望通过老一辈的革命故事,让更多人铭记历史。”

一页页书信,虽已泛黄,但纸短情长、字见风范,看似和家人、战友间谈家常,却给人一种奋发向上的力量;一篇篇回忆文章,记录了齐耀庭的革命经历,看似朴实无华,却交织着家国情、战友情,诉说着那段激情燃烧的岁月。透过这些革命文物,看到的是历史,感受到的是信仰。

“你叫耀庭,不仅要光耀家庭,更要光耀国家”

齐耀庭,又名崔益民,1902年出生在黄骅孟二庄一个贫苦的农民家庭。1925年,他只身来到大连,挖煤、挑土,打工为生。

1931年“九一八事变”后,全国掀起了声势浩大的抗日救亡运动。当时,齐耀庭受爱国人士和爱国思想的指引走上革命道路,加入了中国共产党。1933年春,与党组织失去联系后,他回到家乡,见到了日思夜想的母亲。

齐耀庭的母亲不仅是一位勤劳、和蔼的传统女性,也是一位开明女性。得知儿子参加革命,很是欣慰:“你叫耀庭,不仅要光耀家庭,更要光耀国家。”母亲的话语更加坚定了他的革命理想和信念。

1936年,中共津南特委派人来到新海县(今黄骅市)从事地下活动,与齐耀庭等人成立了党的秘密小组,主要负责新海县与盐山县的通信联络。后来,他作为主要参与者建立了“华北民众抗日救国会分会”,宣传领导新海县的抗日救亡运动。

1939年1月,齐耀庭担任宁津二区区长,为了安全,化名崔益民,主要任务是开辟和巩固宁津抗日根据地。当时,这个地区社会混乱、土匪猖獗。他到任后,对那些愿意参加抗日的,收编到队伍中;对那些罪大恶极的土匪、恶霸和汉奸则坚决镇压。因杀伐果断,敌人给他起了个绰号“崔阎王”。几个月后,宁津县成为冀鲁边区抗日根据地的模范地区,边区各部门领导机关都设在了这里。

他相继担任盐山县县长、振华县县长、冀鲁边区一分区侦通支站站长等职务,九死一生,亲历了大赵村惨案,又和战友登上望子岛揭穿“大赵村惨案”的真相,成功解放了王徐庄(现南大港境内)……在那个烽火硝烟的战争年代,齐耀庭不畏生死,在枪林弹雨中奔走奋斗。

红色家书饱含对战友的缅怀和深情

齐耀庭的革命精神感染着家人——母亲逢年过节都要祭奠牺牲的烈士;妻子侯助民曾带着4个孩子到处躲藏,逃避敌人的抓捕,后来加入卫生队照顾伤员;弟弟齐耀增虽身体残疾,但依然为党组织传送情报;弟妹杜向明负责保存党的秘密文件;新海县第一个党支部的办公地点就在齐家的土屋里……

1949年,齐耀庭任渤海区党委招待所所长,但一直被伤病折磨。后来,在山东省泰安市疗养院疗养。

有一年春节前夕,齐耀庭长女齐铁枝收到了父亲从泰安寄来的书信。信中除了问候家人外,他特别嘱咐女儿要做好一件事:“春节时到天津会演,你们向上级挂号去看此剧演的情况……”他信中所说的“此剧”,是当时黄骅县文工团组织排演的歌剧《黄骅》。

1959年,作为黄骅烈士的战友、大赵村惨案的幸存者之一,齐耀庭应邀为歌剧《黄骅》撰写素材。他详细记录了黄骅烈士在冀鲁边军区的革命事迹,以及大赵村惨案的整个过程。

当时,为了写好这部剧的素材,齐耀庭把自己关在屋子里十几天,沉浸在无比悲痛的情绪中。由于过度悲伤,他一边写一边哭,素材写完后不久,就双目失明了。

给家人的信中,齐耀庭多次提到黄骅烈士,述说自己对战友的敬佩和缅怀。

其中一封信,短短百余字,4次嘱咐都是关于黄骅烈士的。在书信最后,他叮嘱女儿:“黄骅同志在红军时的相片已洗好,给你们寄去,看完后妥为保管,纪念意义很大!”战火纷飞的年代,齐耀庭和黄骅彼此信任、并肩作战,建立了深厚的情感。同时,信件背后也凝聚着一位革命者爱党爱国爱家的赤子之心。

在捐赠的往来书信中,有一封署名“您的小战士刘先锋”的来信,写于1968年5月31日。信纸放得久了,变得又脆又薄,但字迹工整、清晰可辨。

“我打听了多少年才打听到您的地址,还不知道对否。我们分别二十二年了,您可能不记得我是谁了吧……您把我们几个女战士既当战士又当妹妹、也当学生,教我们几个小战士学字,我们就在地上用手指或者小柴棍儿写字……”字里行间尽显战友之情,透露着这位小战士对首长的感激和思念。

“无论什么时候,都不能向组织提要求”

红色家风在齐家代代相传,激励着一代又一代人接力前行。

中捷农场建设初期,齐耀庭次子齐克南怀揣着建设新中国的青春理想回到家乡,成为中捷农场最早的农机技术员,后辗转到南大港农场工作。

“有一天,父亲非常兴奋,他说见到了爷爷的战友——开国上将萧华。”那一年,齐路胜已经十几岁,对此记忆深刻。

萧华在宁津二区工作期间与齐耀庭结下了深厚友谊。多年后,萧华回到冀鲁边区探访,问起了当年的“崔大胡子”。当得知他的儿子在南大港农场工作时,驱车赶到了齐克南工作的地方。那天,齐克南正当班,来不及换下沾满油污的工作服,跟着场长来到了萧华面前。萧华亲切地问他生活有什么困难。齐克南连声回答:“一切都好,没有困难。”

但当时,齐克南的妻子患病多年,他既当爹又当妈,日子过得非常艰难。齐路胜说,自己10多岁了都不记得穿过棉鞋,棉衣也是旧的,有的连扣子都没有。即便如此,齐家人也从未向组织提过任何要求。

1971年6月5日,齐耀庭在山东泰安病逝,享年69岁。

在波澜壮阔的历史画卷中,一封封书信,让我们得以窥见那个战火纷飞的年代,靠近那些至情至性的民族英雄。