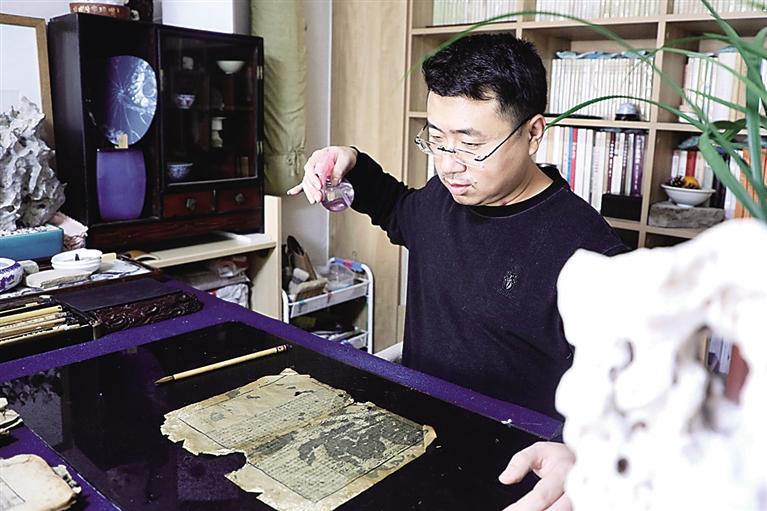

一支毛笔、一把排刷、一个精巧的浆糊盒、一叠不知在旧书摊淘了多久的纸片……陪伴了刘宇轩修复古籍的无数个深夜。

36岁的刘宇轩,是百经笥斋古籍修复技艺第四代传承人,从事古籍修复工作已有20余载。20多年,他埋首故纸间,用一双妙手、一份执著的热爱和细心,为数十部古籍延续了生命。

先祖技艺

第四代传承人

刘宇轩是沧州职业技术学院的一名老师,工作之外,最大的爱好便是去古玩市场及旧书摊淘换老纸,为的就是在修复古籍时,尽可能用同样的纸去修复。这也是修复古籍的原则之一。

“古籍的纸本身就是文物。过去修书还会从古书上找合适的空白纸来用,现在的原则是只能添、不能往下拿,所以我们修书用的补纸只能用仿制纸。”刘宇轩说,他沉迷于这项技艺20年,有段时间,还对传统手工纸的制造工艺产生了兴趣,并在家自己动手做了一个小型捞纸槽,尝试着手工纸的制作。

刘宇轩说,古籍修复,在我国流派很多,到民国时期还有沪派、苏派、扬派、京派、蜀派、徽派、岭南派、鲁派、津派。所存在的派别和书画装裱的派别大体一致。新中国成立后,随着古籍修复艺人逐渐老去,或另寻他路,后继无人,大部分流派在1970年前后消失了。

从古老的甲骨卜辞、钟鼎金文、简册帛书,到手抄印刷的书籍手绢、装订书册,历史悠久、卷帙浩繁的中华典籍中,蕴含着中华民族的智慧、精神、文化,更蕴含着生生不息的力量。近年来,国家越发重视对古籍的保护和修复工作,2022年的全国两会上,“加强文物古籍保护利用”首次被写入《政府工作报告》,古籍修复工作也由此大量开展。

刘宇轩的祖传技艺来源于清宫廷。“百经笥斋”古籍修复技艺创始人溥熙是刘宇轩的五世祖,清宗室,喜藏善本。因书斋内藏有百部宋版书,故书房名曰“百经笥斋”。书房所收藏善本图书历经三四百年多有残损,发霉虫蛀鼠咬较多,所以溥熙花重金将宫内如意馆的修书、装裱的杂役邀请出宫至府上,专为请教宫内修书之事。

溥熙又根据实际情况,改良了修书所用浆糊的配方,最终形成了自己的修书特色。因溥熙生活无忧、以文人自诩,并没有将古籍修复这门手艺用在养家糊口上。他将配方与修书步骤曾誊写成书,以便世代传承。

1928年,溥熙举家迁沧,结合当地特有的芦花、碱土、花椒等材料又将修书配方稍加改动,使之更加完善。上世纪六七十年代配方遗失,第二代、第三代“百经笥斋”古籍修复技艺传承人在上世纪80年代凭记忆将配方恢复,但未形成系统文字,时至今日,配方传承也只是口传心授。

毫末之间

为古籍延续生命

光影下,无论是夕阳的余晖还是夜晚的灯光,在刘宇轩的记忆中,爷爷在光影下沉浸于修书的场景是他印象最深的。老人家伏案凝聚的眼神,细微的粘贴,精准的修复,平整的熨贴;调浆糊每一钱的淀粉、每一朵芦花、每一粒花椒、每一滴水,刘宇轩都看在眼里、记在心里。从儿时起,古籍便成了他每天都接触的书本,修复古籍的使命在心底自然地扎根生长。

为了让古籍修复技艺重新绽放光彩,他殚精竭虑、经年奔波于各地。别人戏称他是“书医”,他常对人说:“于指尖处化腐朽为神奇,为古籍延续生命,让破损的古籍重获新生,这或许是我生命中最值得炫耀的事业了。”

埋首于故纸堆中,让孤本珍本重现真容,在毫末之间延续它们的生命。其中的苦楚和欢欣,只有古籍修复人才深有体会。

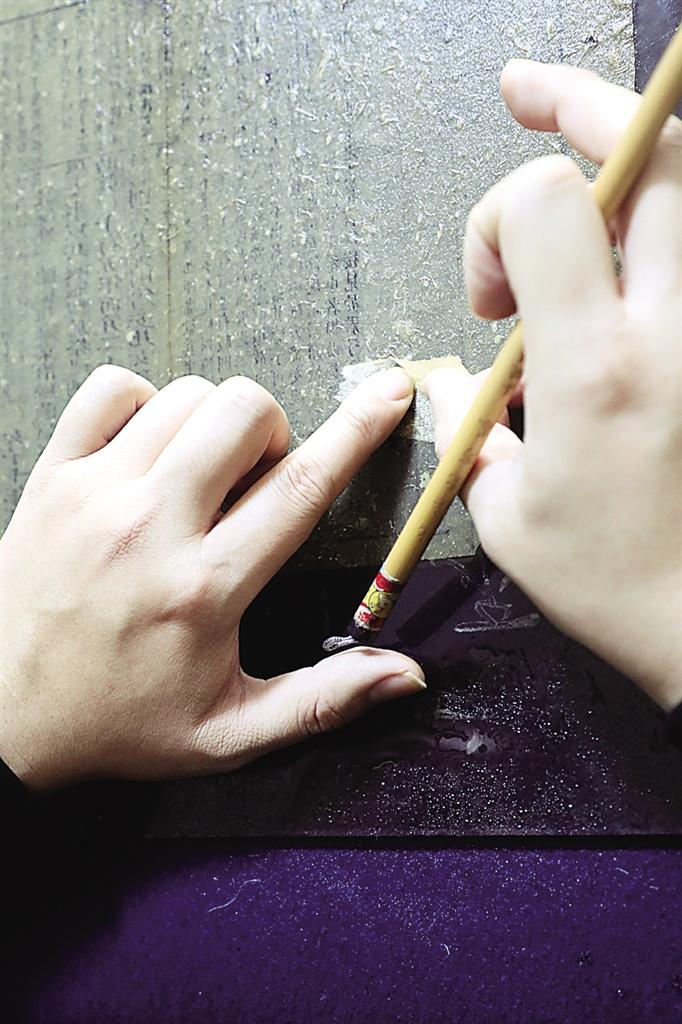

一张古籍书页相当于今天的两张书页。修复操作的一整套流程包括:配纸、清点、标叶码、补洞、溜口、喷水、压平、折叶、剪齐、锤平、压实、上纸捻、护叶、封皮、打眼、定线、贴书签。每个环节都必须认真细致,保证古籍修复质量。

从事古籍修复20年,刘宇轩说自己越来越谨慎、越珍惜、越爱护。为最大程度还原古籍风貌,“百经笥斋”古籍修复技艺要遵循“整旧如旧,抢救为主,最少干预,过程可逆”四大原则,要最大限度保留古籍原样,避免二次修复。

刘宇轩修的第一本书是一本清中期的袖珍白棉纸线装《红楼梦》。这本珍贵的古籍,虫蛀破损较为严重,为了最小地干预原本,他找了很多同样的纸,修补一页都要几天甚至十几天,一本书修好,通常需要半年到一年。

刘宇轩说,《诗学含英》是他经手最难修的一本。拿到它时,它已经成了“书砖”,粘连特别厉害,后来用湿揭的方式,用笼屉一点点蒸,光是揭开就用了20多天。

修《钦定大清律例》,一本一碰就能碎的书,其修复难度可想而知,他只能用拓裱的方式一点点拓下来,用整张纸拓上,这样的技艺在古籍修复中叫“金镶玉”。

“古籍修复是一件十分考验心性的工作,工作的时候是否平心静气、心无杂念,会直接体现在修复的文物上。古籍修复中最难的便是补虫蛀,这简直是最考验耐心的工作了。一册古籍翻开之后,密密麻麻有六七十个虫洞,大小不一、形状不同,有的时候还会碰见虫卵、耗子屎等。这时就要一个个地用相近颜色的纸去补缀。补完一页,再往下翻还有四五十页需要这样补时,真的会很抓狂。很多行业站在门外看都是有趣的,进门之后才能看到不那么有趣的一面,修复也是一样。”刘宇轩说道。

薪火相传

让古籍走入生活

刘宇轩常说,古籍修复的传承不仅仅是技术,更重要的还是对古籍的敬畏心和责任感。唯有葆有这份初心,才能让古籍及其蕴含的文化精神薪火相传。

家里的几案旁,每天都有他和女儿刘艾袁的身影。从7岁起,女儿就跟着他学习修古籍,到现在已经七八年。打浆糊、蘸毛笔、补残缺,小女孩已经熟稔于心。

在教学中,沧州职业技术学院也十分重视传统技艺传承,开设开展了相关课程和活动。2021年,第一届河北省中华职业教育非遗创新大赛上,刘宇轩和几位非遗传承人共同取得了非遗教学成果一等奖。2022年,“百经笥斋”古籍修复技艺入选运河区非遗名录。

一盏透光的灯,在刘宇轩的一番操作下,古籍文字加身,渗透着古朴的文化光芒。在刘宇轩的工作室,有着这样大大小小的很多盏古籍灯,这就是他所谓的“废纸”利用。很多古籍有很高的修复价值,而有的古书是不值得耗费大量人力、物力去修的,这样的残片用来做文创产品,既可以彰显古籍文化的魅力,还可以增添文化氛围,又不失时尚,成为很多人的家居选择。

随后,为彰显地域文化,刘宇轩还想将《阅微草堂笔记》等展现沧州文化的古籍运用到文创产品中,集知识性、观赏性、实用性于一体,让文化真正走进百姓生活的角角落落。

历史有多长,未来就有多远。刘宇轩心怀热爱,沉稳专注,在与古籍相对的朝夕中,坚定前行。