本报记者 杨金丽 摄影 王少华

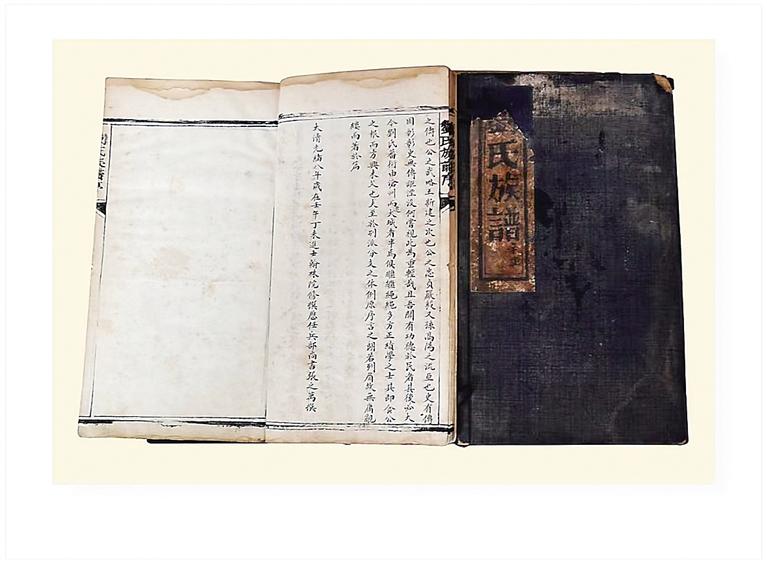

在运河畔刘辛庄村采访时,81岁的村民刘卷瀛拿出了刘氏家族世代珍藏的光绪九年版老族谱,说:“这版族谱,还是张之万写的序言。”说着,老人拿起第一卷,翻开来让我们看。只见序言后面,写的是“大清光绪八年岁在壬午 丁未进士 翰林院修撰 历任兵部尚书张之万撰”。

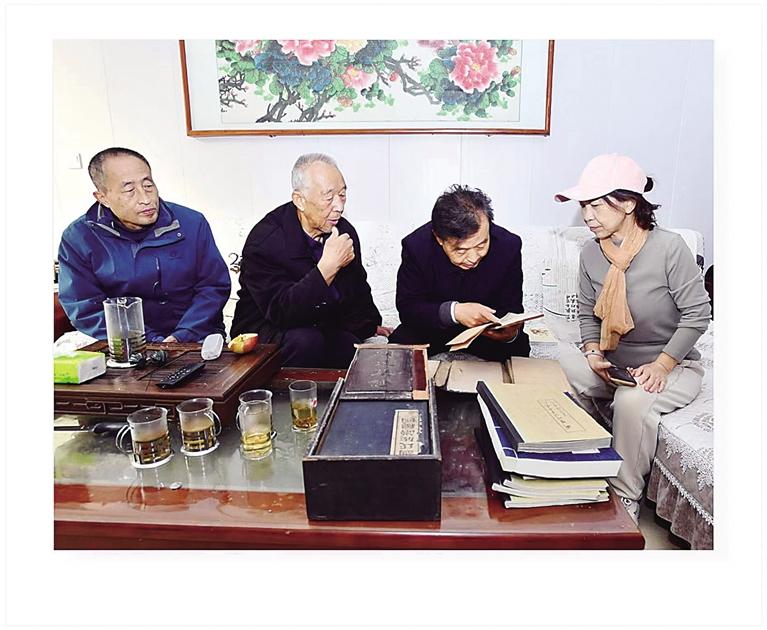

这套族谱装在一个紫金色的木质书箧内,书箧上刻着《刘氏族谱》四个大字,打开来,里面珍放着数套《刘氏族谱总函》。每一函内又包括数本族谱。这些书都已发黄,但保存完好,打开来,字迹清晰可见。一同前来的运河文化爱好者陈立新惊呼:“太珍贵了!如果在博物馆,必须戴上白手套才能翻看。”

刘氏后人、81岁村民刘镇连也是第一次看到这套族谱。他惊讶地问:“咱们刘家还保存着这套族谱吗?我以为已经没有了。”前几年,他和其他刘氏后人根据清光绪29年的《刘氏族谱》刚刚续了新家谱。用宣纸制作的传统竖排古籍版新家谱,还散发着墨香。光绪九年即1883年,距今正好140年。

族谱中不仅记载了刘家不同年代的世系传承,还浓墨重彩地记录了六世祖刘焘的故事,很有史料价值。

沧州是一座移民城市,这从《刘氏族谱》的记载中可以得到印证:刘辛庄刘氏原籍河南开封府陈州项城九溪村,为军籍。始祖是明代洪武时的百户;二世祖从军阵亡。永乐二年,二世叔祖刘海携嫂嫂与侄子刘兴奉命随驾北迁,落根沧州运河边的上河涯、下河涯(今刘辛庄),改为民籍。

《刘氏族谱》记载了从明永乐二年到清光绪年间刘氏世代谱系传承。其中,记载最详细、最浓墨重彩的,要数刘氏六世祖、刘兴曾孙、青史流芳的明代抗倭名将刘焘。

300年后,张之万这样表达对刘焘的崇敬之情:“公之文艺,李空同之俦也;公之武略,王新建之次也;公之忠贞严毅,又孙高阳之流亚也。”意思是,刘焘的文艺已媲美明“前七子”之首的李梦阳,武略可比肩曾建功两广的王守仁,忠贞严毅可与力守边关的孙承宗相提并论。

族谱中还记述了刘焘致仕后在沧州的生活。那时他已是六旬翁,身体仍然康健,最喜欢打猎射箭,而且“竟日不倦,一生无疾”,活到了87岁。

此外,族谱中提到刘焘“征剿贼寇,绘得胜图数轴。生前有行乐图,身后有遗影像,建立家庙,以便悬供”。这些文字验证了刘镇连采访中讲述的刘氏家祠的故事。

在刘辛庄村委会院里,刘镇连指着南面一墙之隔的房子说,这里就是刘氏家祠所在地。

在村中老人们的描绘中,刘氏家祠是一处院落,共有3间北房、3间南房。西门为正门,青石台阶,上悬黑底金字“刘氏家祠”的木匾,门洞内立有石碑,记载着刘氏家祠修建的过程。家祠和沧州文庙前殿的形制规模相同,灰瓦青砖,高起脊,四梁八柱结构,房屋外有庑廊相连。

民国时期,刘辛庄村建了新式学堂,初级小学在别处,高级小学就在刘氏家祠上课。每逢年节,这里还会依例举行祭祖活动。刘镇连小时候在这里上过高小,还在爷爷、爸爸的带领下,与其他刘氏亲友一起,参加过祭祖活动。那时,正房中央会摆上六世祖刘焘的文像和武像,两边墙上还会挂上刘焘保卫国家边疆南征北战的画卷以及谕旨。由此可见,后人口中的文像,就是刘焘身后的遗影像,武像就是他生前射猎时的行乐图。

1968年,刘氏家祠成了危房,翻盖后建成学校。当年,刘镇连26岁,就在这所学校当老师。每天从学校进进出出,他总想起小时候和爷爷、爸爸一起祭祖时的情景。只是后来家祠中的画像、画卷和谕旨等都不知所终了。

一同前来走访的文化学者邢景会对此很感兴趣。他说,自己走访过沧州不少运河村庄,第一次听说运河边建有家祠。中国推行新式教育后,运河边寺庙改建小学的比较多,像刘辛庄这样,家祠改建学校的,还是第一次听说。他问刘镇连,怎么看家祠这件事?这位当了大半辈子校长的老人思忖片刻后说,祭祀先人可以凝聚家族力量、增强子孙文化自信、鼓舞后人奋发作为,是有其积极意义的。他表示,家祠后来改了学校,一代代刘氏后人在这里接受教育,相信刘焘公有知,也当笑慰。