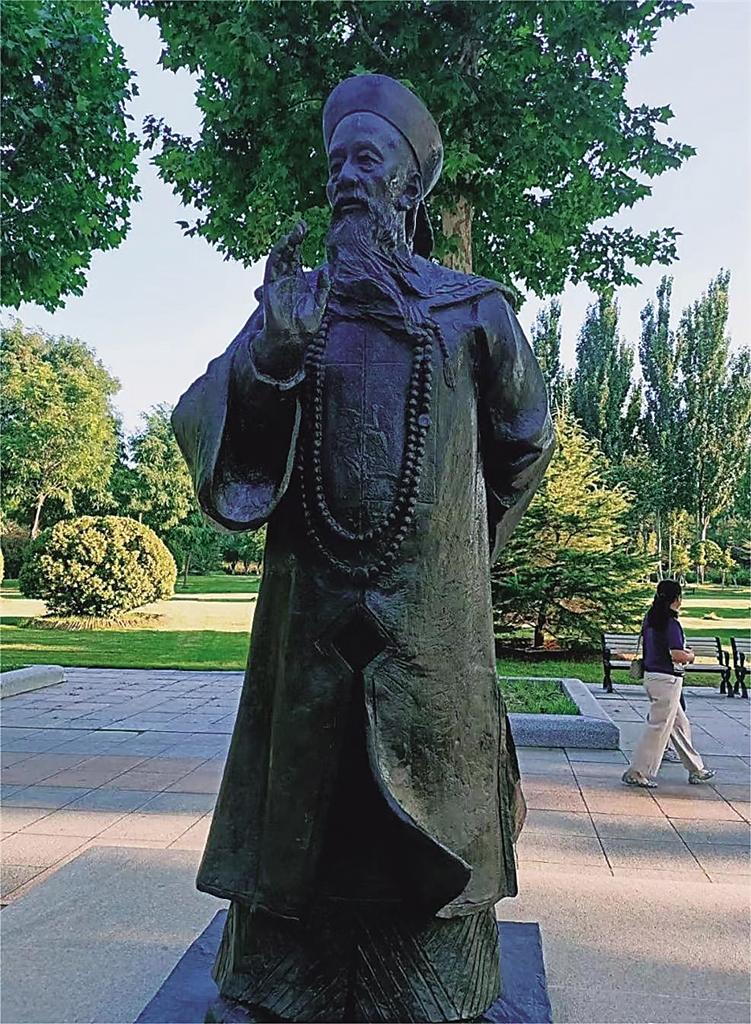

张之洞是南皮县人,是我国近代史上著名的经学家、教育家、政治家、实业家,晚清洋务派领袖之一。他9岁时就读完了《四书》《五经》,11岁时就能赋《半山亭记》,被世人称为“神童”。他回南皮老家来参加县试,连考五场均被列为榜首,乡试中举人获得“解元”殊荣;会试列“贡士”;殿试上了“金榜”,26岁探花及第步入仕途。37岁为四川学政,41岁入翰林院,成为清流健将。45岁任山西巡抚,48岁任两广总督,53岁任湖广总督,一生在湖广任上时间最长,业绩最大,功绩已载录史册。

光绪十年(1884年),张之洞赴任两广总督。海南岛归广东管辖,此时在深山中的黎族人民生活非常困苦,几户几十户部落群居,无村规,无道路,无文化,无衣着,部族还时常相互残杀。

海南是祖国的宝岛,张之洞任两广总督期间,对宝岛的发展用尽了心血,任期内留传下来的电报和频繁的奏折显露了他艰难的思绪,可感受到他谋求改变海南状况的决心。

他在海南的历史贡献是著名的《抚黎十二策》:

一、开通十字路,以期黎汉通达永远相安。

二、匪黎罪投者免,拒者诛,擒者赏。

三、设官安营,黎长编立土目。

四、田产有主,严治强夺,违者入官。

五、赋税从轻,断不苛敛。

六、黎境开矿,计酬租赁绝非强占。

七、设场立市,公平交易。

八、治土目责不抗官。

九、筹办义学,讲“圣谕”习汉文。

十、诚黎民无论生熟,一律剃发。

十一、诚黎首开送户口草册。

十二、诚黎众开山伐木酌赏犒。

在这十二策中,张之洞的重要思想是以开通十字路为基础,制定田产、减轻赋税、开市交易、兴办义学等。他的用心很明确:“以期黎汉永远相安,良黎秋毫不扰”。安民必须做到百姓能够活命,他特别声明“大军开山,于民有益”。《抚黎十二策》是张之洞安琼的重要思想和举措。

他的抚黎举措条条务实具体,如光绪十三年(1887年)二月,张之洞致电陵水冯子材、崖州刘牧、琼州方道说,对光着身子没有衣裤的黎民,一律赏给衣服和裤子,使黎民衣能蔽体,还给每个黎营村发若干剃刀,使黎民都剃发改装。

张之洞抚黎修路、垦田伐木、开矿的政策深得黎民拥护。海南宝岛物产丰富,在原始森林山谷中有千百年的花梨、紫檀、香楠、铁力等名贵树木和伽楠、沉香、冰片、朱藤等稀有药材,土地肥沃,稻田一年可三熟。

光绪十五年(1889年),琼州朱采向张之洞发电文汇报抚黎工作成效时说:伐木局在万州、陵水已采运木材三万株;在昌化垦荒纵横十多里,耕田达数千亩。还在凡阳至崖州之间修路。张公抚黎的决策为海南后世的社会发展奠定了基础。

张之洞在《抚黎十二策》第九策中强调“办义学”“讲‘圣谕’”,是面对海南当时黎人文礼水平急需强化教育而作出的。

所谓义学,是初级的学汉语和汉字,打牢文字基础;讲“圣谕”,是筑牢做人做事的基础品质。意解“孝悌”,尊敬父母,友爱兄弟,是儒家道德的核心,是说儿女和父母之间、哥哥和弟弟之间的关系,这两组关系与夫妻关系一起,是人伦关系的基础,处理好这些关系,家庭就和睦了。同时宗族、乡亲之间关系好了,就会融洽而无争端诉讼。这些是社会和谐的基础,是人际之间要遵守的道理,友爱宽容,讲法律明礼让,人际关系温良恭俭让,做官利国利民忠厚正直,心无邪恶心善德全,使百姓安心固本不胡作非为,社会安全得以保障。张之洞要把“圣谕”的道理普及到天涯海角。

张之洞调任两广总督后,在海南的“国防建设”上仍旧作出了很多突出贡献,如广东潮州、琼州海口、广西钦州、廉州海口各军港的建设,他力尽之至。曾亲自数次进行边防巡视,检阅各炮台营伍的操演,审度筑台设戍处所,测量兵轮出入要隘,考核吏事营伍工作力度。一次,他在腊月初二出巡各海口,先琼州,次北海白龙尾、汕头,船不登岸,伙食自备,所到镇、道、府、州、县均不让远迎,既不扰民也不扰官。

海防炮台不足,他夜不能寐,大力筹款,速造浅水轮10艘,并一一亲自命名,第一艘叫

“广甲号”。新造的舰船功能怎样,他亲自一遍又一遍地进行审试,始终尽职尽责。

帝国主义列强对中国发起的鸦片战争、甲午战争和八国联军侵入北京、火烧圆明园,企图瓜分中国的野心,幕幕载入张之洞的心中和救国强国的思愿。他曾三番五次向朝廷进谏,主张保家卫国,筹饷、选将、强军,力建枪炮厂,主张推行“东南联防”的卫国战略。在援越抗法决策中,他敢于担当,起用年迈老将军冯子材和曾反清的爱国将领刘永福,冯子材父子与爱国将士奋战疆场,张之洞的战策在取得镇南关大捷中已彰显出了超群的才能,博得了世人高度评价和赞扬。