科举制度,是中国历史上通过考试选拔官吏的制度,因采用分科取士的办法,故称“科举”。它对包括中国在内的汉文化圈诸多国家以及西欧各国影响深远。

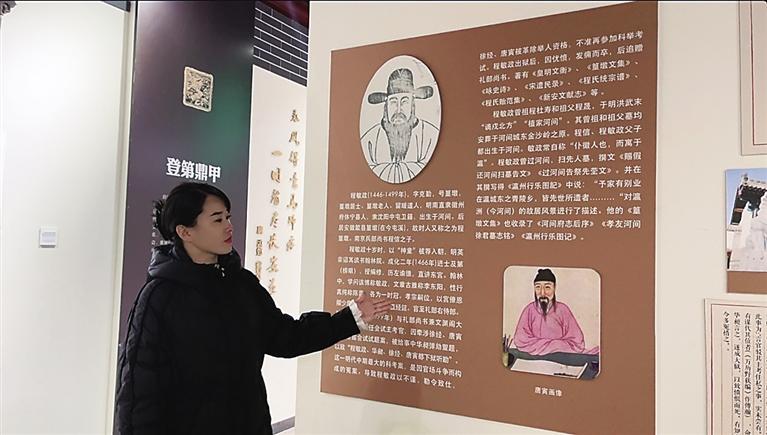

日前,沧州市文物保护研究中心“云课堂”三十六“技”,通过抖音直播的方式,带领市民走进沧州文庙文川武乡——沧州科举文化展展厅,讲解古代科举文化以及这一文化背景下沧州历代科举应试人才盛况,让市民深切感受到了沧州深厚的历史文化底蕴。

科举制度存续1300多年

沧州科举文化极具地方特色

光绪三十一年(1905年),清政府同意了张之洞、袁世凯等人的奏请,下旨废除科举制度。朝廷颁布的《清帝谕令停科举以广学校》中写道:“科举不停,民间相率观望。推广学堂,必先停科举……着即自丙午(1906年)科为始,所有乡、会试一律停止,各省岁科考试亦即停止。”这项渊源于汉、创始于隋、确立于唐、完备于宋、兴盛于明清两代、在中国历史上存续了1300多年的古代人才选拔制度,就此废止。当天的“云课堂”,讲解员张译丹在简要回顾了科举制度的历史后,带领线上观众,以“走向科场”“主考裁官”“登第鼎甲”“独占鳌头”四个展陈部分为线路,参观讲解了沧州历史上的3位主考官、8位文状元、8位武状元、2位榜眼、2位探花等20多名科举人物的历史文化信息,深刻揭示了沧州在1300多年文举和1200余年武举考试过程中,逐渐形成的独具沧州地方特色的科举文化。

在“走向科场”展厅,一方魁星石刻引起了观众好奇,也成了讲解的开篇词。张译丹介绍说,魁星,原称“奎星”,是中国古代神话中主文运、文章的神祇。科举考试中被奉为主中试之神。我国很多地方都建有魁星楼,并塑像以崇祀之。魁星形象,一般为左手捧墨斗,右手握朱笔,意为用笔点定中试人的姓名,右脚金鸡独立,脚下踩着海中的一条大鳌鱼的头部,脚上是北斗七星,寓“魁星点斗,独占鳌头”的含义,魁星寄托着底层人士靠科举实现人生理想的朴素愿望。

沧州文进士达666名

科举拥有一套完整制度

观众的思绪还在魁星的故事中,张译丹又用手指着《科举考试分级取士图》和《明清科举简表》说:“再看这两个图表,这是今天讲解的重点,它们清晰地展示了古代学子进入仕途必经的四级考试,那就是童生试、乡试、会试和殿试。”

在古代很长一段历史时期,读书人需要经过以上四个考试环节,才能一步步跻身国家官僚序列。抛开政治层面,单从考试角度来说,四级考试的考试题目都是作文,在某种程度上说,这种考试方式是能测试出一个人的综合政治文化素质的,也为出身寒门的学子创设了学而优则仕的通道。

在历代科举考试中,沧州文举人达2680名,文进士达666名,这其中有文状元8名、榜眼2名、探花2名。并出现了诸如任丘边、景城纪、南皮张、东光马、献县戈、沧州戴氏、沧州吕氏等颇具代表性的科第世族。

在“云课堂”介绍的科举人物中,记者发现有两个人是较引人关注的,那就是沧州科举史上的第一位文状元贾季邻和最后一位文状元刘春霖。

贾季邻,沧州科举史上第一位文状元,浮阳人(今沧县旧州镇)。西汉著名文学家贾谊、曹魏开国功臣贾诩的后裔。735年,贾季邻考中唐玄宗开元二十三年乙亥科状元。该科进士27人,同榜有李颀、萧颖士等,考官为考功员外郎孙逖。贾季邻入仕后曾官长安尉。贾季邻的曾孙辈贾耽,唐天宝中期,举明经入仕,官至唐德宗时宰相。贾耽的八世孙贾黄中,北宋初名臣。六岁举童子科,曾任翰林学士、给事中、参知政事、秘书监等职,曾两次掌管科举考试。难能可贵的是,贾季邻的侄孙贾稜,也于唐德宗贞元八年(792年)壬申科状元及第,双双光耀门庭。

刘春霖,字润琴,号石云。清直隶河间府肃宁县人,光绪三十年(1904年)甲辰科状元,为中国历史上最后一名状元,所谓“第一人中最后人”,授翰林院修撰,次年奉派到日本法政大学留学。光绪三十三年(1907年)归国后,历任资政院议员、记名福建提学使、直隶高等学堂提调和保定北洋女子师范学校监督等职。辛亥革命后,曾任大总统府内史、中央农事试验场场长、总统府秘书帮办兼代秘书厅厅长等职,民国十七年(1928年)退隐北平,以诗书自慰。日本侵略中国后,让其出任“满洲国教育部长”“北平市市长”等伪职,刘春霖保持晚节,坚辞不就。1944年卒,享年72岁。

在封建社会,书读好了就能考试做官。为此,许多学生皓首穷经,博取功名。在科举这个“指挥棒”的指引下,无数平民子弟,十年寒窗,方熬得陪王伴驾、治国安邦。“金榜题名时”也成为古人所说的人生乐事之一。而科举作为选拔人才的一套制度,也越来越完善。

武举也设四级考试

清109位武状元沧州占8位

与文举相对的武举,又称武科,始于武则天长安二年(702年),兴盛于明清两代,废于清末光绪二十七年(1901年),存续1200余年,是历代选拔武艺人才的主要方式之一。清代武举制,基本沿袭明末,同时又更加发展,形成了武童试、武乡试、武会试、武殿试四级考试制度,完善了“文武兼备”的人才选拔标准。由于清政府大力提倡,制度日益严密,录取相对公正,民间习武之风兴盛一时,习武者对武举考试趋之若鹜。

沧州武风素盛,明清两代有明确记载的沧州武举人、武进士有1937人,在清代109位武状元中,沧州就占了8位。可见沧州尚武任侠的风气,自古已然。

应该说,科举制度在为国选才方面发挥了作用。科举制度在完成历史使命后废除,这彻底改变了中国教育和人才选拔状况。受其影响,中国社会各方面因此发生了深刻变化。有学者认为,科举制的废除,导致选人用人失去了客观统一的标准,破坏了国家吸收选拔精英分子的正常渠道,在一定程度上造成了人才资源的流失。不管是非功过,这项制度都已成为过去,但却在教育文化史上留下了厚重一页。

科举制度知识讲解结束了,观众却意犹未尽,在直播间纷纷留言,表示收获很大,期待推出更多专题讲解,了解到更多的本土历史文化知识。

市文保中心副主任李翱介绍,为灵活有效开展公共文化服务,市文保中心从2020年起开设了传统技艺“云课堂”,在线教授指导书法、茶艺、剪纸、拓片、香道等传统技艺,让市民在线上学习优秀传统文化,感受沧州本土文化的魅力。2023年以来,“云课堂”已推出10余期,开设香薰蜡片制作、宫灯制作、祭器礼器讲解等课程。

李翱说,今后,市文保中心将继续立足自身优势,增强推进文化繁荣发展的责任感、紧迫感和使命感,推出更多富有地方文化特色的讲解活动,聚焦宣传重点,创新宣传方式,让更多人认识沧州、了解沧州、走进沧州。