杨金丽

2月20日下午,甲辰龙年第一场春雪纷纷扬扬而降时,我们正在沧县捷地御碑苑景区采访。这里位于大运河与捷地减河的“二龙”交汇处,是调节丰水期大运河水量的龙头水利枢纽。登上捷地闸,极目远望,大地苍苍莽莽,到处一片雪白,只有从南而北的大运河波光粼粼,恰似一条银龙,逶迤在白茫茫的华北平原上。一条减河过捷地闸从运河分流向东,直奔大海。

御碑苑景区不仅风景秀美,还闪烁着运河文化的光辉和古人的水利智慧。伴着纷纷飘落的春雪,在御碑苑中寻龙,与其他地方感觉格外不同。

御碑苑景区与龙有关的内容有两个,一是捷地闸的明代龙骨石,二是御碑苑分洪镇苑之宝——雕刻着龙纹的清代乾隆碑。

我们踏雪而行,穿过运河碑廊、历史长廊,就到了宪示碑园。省南运河河务中心工作人员张海军指着一处被特意圈起来的地面说,这里的地面与众不同,是用明代龙骨石铺就的。此时春雪已厚达两三厘米,完全覆盖了地面,看不清龙骨石的真面目。张海军说:“不要紧,这里的龙骨石是明代修建捷地闸时剩下的边角料。”他指着一旁的闸所说:“这里的闸基用的就是龙骨石。这些石头可了不得,都有500多岁了,其建筑工艺堪比大运河世界遗产点谢家坝。”

捷地闸中水波荡漾,细密的春雪入水而化,亲润着闸基处的龙骨石。明代弘治年间初建捷地闸,这些龙骨石不知从何地通过运河船运而来,用于闸基建设,从而造就了这一传世500多年的运河水利工程。

明清时期,捷地闸多次重修,几番改坝为闸,又改闸为坝,目的在于调节水势、泄洪减灾,保证运河漕运安全。镇苑之宝乾隆碑就是捷地闸在清代改闸为坝的重要见证。

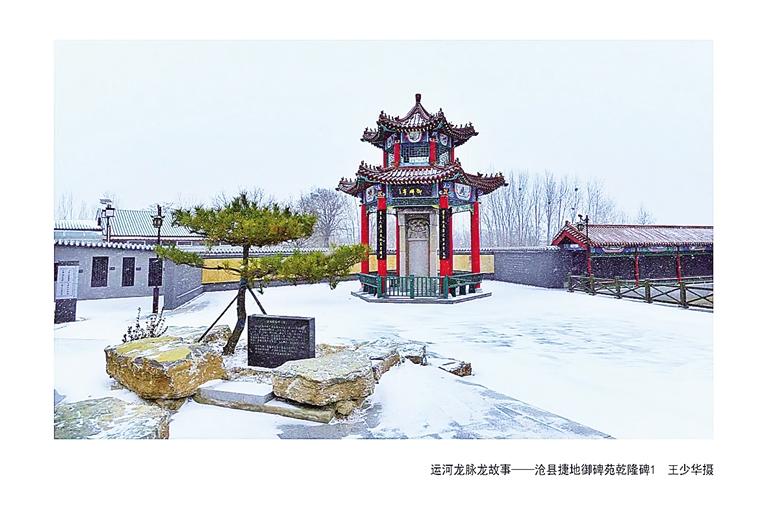

乾隆东巡时曾在沧视察河务,留下两件文物——捷地乾隆碑和兴济乾隆碑。兴济乾隆碑现存青县博物馆,捷地乾隆碑就伫立在捷地闸北。其碑座是罕见的五福捧寿图案;碑帽为二龙戏珠石刻,雕工非常精美;碑身镌刻的,是乾隆皇帝为捷地减水坝所作的两首诗。为了保护石碑,御碑苑特意修建了亭子,并使之与苑内的宪示碑、申遗碑一起,成为大运河不同历史时期的文化象征。

这场春雪,不仅给我们的寻龙之行增添了诗意与浪漫,还让我们意外寻到了大运河这条银色的巨龙。回程时,我们沿堤顶路向北出发,随水脉地势而行,遇湾则弯行、遇直则直行,仿佛一直徜徉在巨龙母亲的怀抱中。