大运河由南向北而来,在东光县放慢了脚步,虽然只在这里流淌了36.98公里,但留给人们的却又不仅仅是奔流的河水,更有流动的文化。

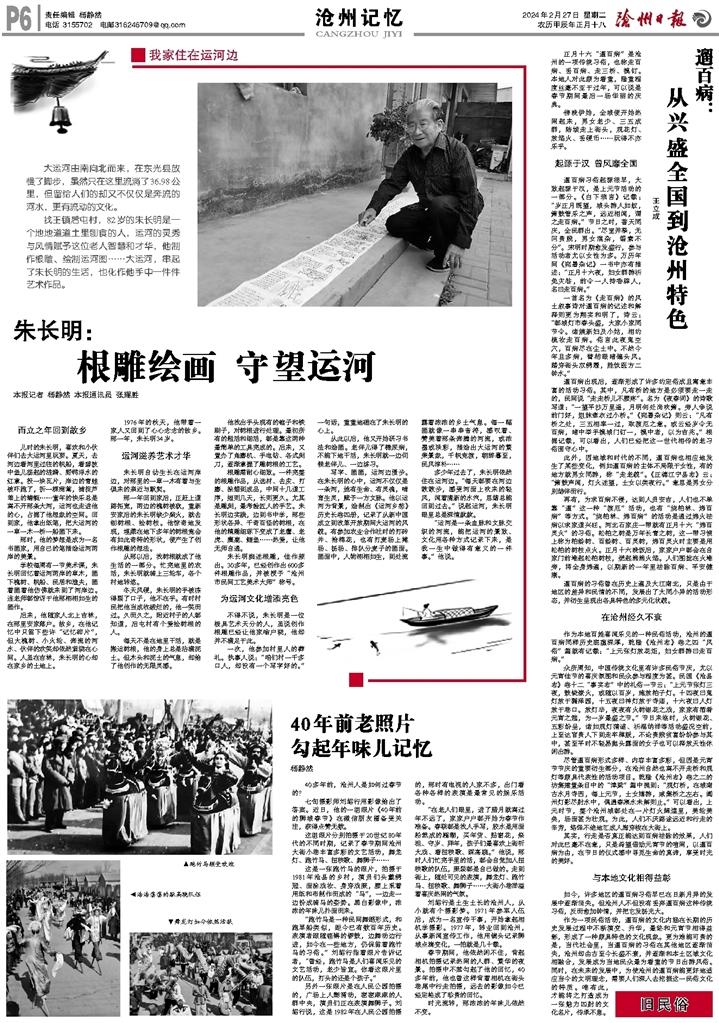

找王镇后屯村,82岁的朱长明是一个地地道道土里刨食的人,运河的灵秀与风情赋予这位老人智慧和才华,他制作根雕、绘制运河图……大运河,串起了朱长明的生活,也化作他手中一件件艺术作品。

而立之年回到故乡

儿时的朱长明,喜欢和小伙伴们去大运河里玩耍。夏天,去河边看河里过往的帆船,看碧波中鱼儿荡起的涟漪、野鸭浮水的红掌。投一块瓦片,岸边的青蛙被吓跑了,折一棵茼蒿,捕捉芦苇上的蜻蜓……童年的快乐总是离不开那条大河,运河也走进他的心,占据了他想象的空间。回到家,他拿出纸笔,把大运河的一草一木一桥一船画下来。

那时,他的梦想是成为一名书画家,用自己的笔描绘运河两岸的美景。

学校每周有一节美术课,朱长明回忆着运河两岸的草木,画下槐树、帆船、民居和渔夫,画着画着他仿佛就来到了河岸边。连老师都惊讶于他那栩栩如生的画作。

后来,他随家人北上吉林,在那里安家落户。故乡,在他记忆中只留下些许“记忆碎片”,但大槐树、小火轮、奔流的河水、伙伴的欢笑却依然萦绕在心间。人虽在吉林,朱长明的心却在家乡的土地上。

1976年的秋天,他带着一家人又回到了心心念念的故乡。那一年,朱长明34岁。

运河滋养艺术才华

朱长明自幼生长在运河岸边,对那里的一草一木有着与生俱来的亲近与默契。

那一年回到家后,正赶上道路拓宽,两边的槐树被砍,重新安家后的朱长明缺少柴火,就去刨树根、捡树枝。他惊奇地发现,埋藏在地下多年的树根竟会有如此奇特的形状,便产生了创作根雕的想法。

从那以后,找树根就成了他生活的一部分。忙完地里的农活,朱长明就骑上三轮车,各个村地转悠。

冬天风硬,朱长明的手被冻得裂了口子,他不在乎。有时村民把他当成收破烂的,他一笑而过。久而久之,附近村子的人都知道,后屯村有个爱捡树根的人。

每天不是在地里干活,就是搬运树根,他的身上总是沾满泥土。但木头和泥土的气息,却给了他创作的无限灵感。

他找出手头现有的锉子和铁刷子,对树根进行处理。最初所有的粗活和细活,都是靠这两种最简单的工具完成的。后来,又置办了角磨机、手电钻、各式刻刀,逐渐掌握了雕树根的工艺。

根雕需耐心细致。一件完整的根雕作品,从选材、去皮、打磨、涂蜡到成品,中间十几道工序,短则几天,长则更久。尤其是雕刻,最考验匠人的手艺。朱长明边实践,边到书中学,那些形状各异、千奇百怪的树根,在他的精雕细琢下变成了老鹰、老虎、麋鹿、鲤鱼……热爱,让他无师自通。

朱长明痴迷根雕,佳作频出。30多年,已经创作出600多件根雕作品,并被授予“沧州市民间工艺美术大师”称号。

为运河文化增添亮色

不得不说,朱长明是一位极具艺术天分的人,虽说创作根雕已经让他家喻户晓,他却并不满足于此。

一次,他参加村里人的葬礼。执事人说:“咱们村一千多口人,却没有一个写字好的。”一句话,重重地砸在了朱长明的心上。

从此以后,他又开始研习书法和绘画。老伴儿得了糖尿病,不能下地干活,朱长明就一边伺候老伴儿、一边练习。

写字、画画,运河边漫步。在朱长明的心中,运河不仅仅是一条河,她有生命、有灵魂,哺育生灵,赋予一方文脉。他以运河为背景,绘制出《运河乡愁》历史长卷四册,记录了从新中国成立到改革开放期间大运河的风貌。有参加农业合作社时的打砖井、拾棉花,也有打麦场上摊场、扬场、排队分麦子的画面。画面中,人物栩栩如生,到处流露着浓浓的乡土气息。每一幅画就像一串串音符,感叹着、赞美着那条奔腾的河流,或浓墨或淡彩,描绘出大运河的繁荣景象,千帆竞渡,朝辞暮至,民风淳朴……

多少年过去了,朱长明依然住在运河边。“每天都要在河边散散步,感受河面上吹来的轻风,闻着清新的水汽,思绪总能回到过去。”说起运河,朱长明眼里总是深情款款。

“运河是一条血脉和文脉交织的河流,能把运河的景致、文化用各种方式记录下来,是我一生中做得有意义的一件事。”他说。