本报记者 魏焕光

日前,省文化和旅游厅2024年河北省舞台艺术精品工程项目申报评审工作完成。经专家评审,我市现代评剧《笸箩渡》获得立项资助。该剧讲述了1942年“五一”大扫荡后,中共地下党员冒着险情,用特制的大笸箩摆渡过往的八路军武工队的故事。

《笸箩渡》编剧、青县文联原主席韩雪近年来创作了大量以运河为文化背景的文艺作品,涉及诗歌、剧本、歌曲等多种文艺样式,体现了一名作家强烈而深沉的家乡情怀,大运河成为他取之不尽用之不竭的创作源泉。本期专访让我们听听韩雪和文学的故事。

大运河采风触发灵感

记者:祝贺您新近创作的现代评剧《笸箩渡》入选精品工程项目,能否介绍一下这部戏的主要内容和创作动机?

韩雪:这是发生在抗日战争时期一个小小角落的好故事。

在抗日战争最艰难的1942年“五一”大扫荡后,日伪军在冀中大运河沿岸以及津浦铁路沿线重兵把守,形势严峻,使该地区成为“敌后之敌后”。随着斗争形势的好转,我冀中八分区清川六区为了开辟大运河以东根据地,在大运河边的一个小村王递铺建立了一个秘密渡口。我地下党员冒着险情,用特制的大笸箩摆渡过往的八路军武工队战士,甚至献出了年轻的生命。这个故事反映了共产党人不怕牺牲、一心为民的奉献精神,以及党和人民血浓于水的骨肉深情。

这个故事,最初是2019年秋天沿大运河采风时,在青县流河镇盖宿铺村无意间听到的,感到很新奇。回家后,越发觉得是个非常好的题材,便创作了一组散文诗。后来意犹未尽,又写了一个广播剧,之后,青县百花评剧团约我创作一个评剧小戏,便马上想到了这个题材,又创作了这个小戏。演出效果非常好,在青县公演,以及在流河镇纪念“七一”大会上再次上演,观众纷纷落泪……我非常钟爱这个题材,之后又写了一个电影文学剧本,5万多字,还有情景剧,现在获奖的是评剧小戏。下一步,我计划写个笸箩渡题材的大型剧本。

记者:一名剧作家和演员建立良好的合作关系,是促使一部戏成功的关键。《笸箩渡》由青县百花评剧团首演并获得成功,您能否谈谈你们之间的合作!

韩雪:2019年,青县百花评剧团,邀请我创作剧本。我写了第一个评剧小戏《卖锅记》,没想到,一下子获得文旅部剧本孵化工程5万元扶持资金,更提高了我和剧团搞原创的信心。

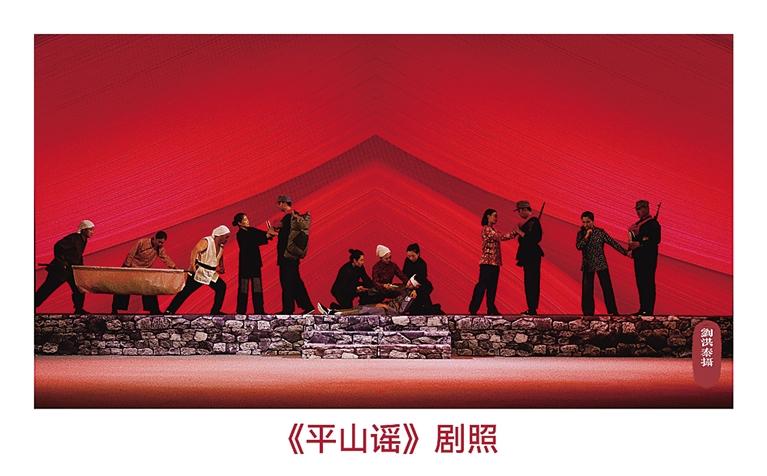

以后,又合作了《平山谣》,这个剧前年也获得了河北省舞台精品扶持15万元。后来就是《树叶训令》《特殊的彩礼》,均收获反响,参加了河北省精品展演、河北省全剧种展演等,其中《平山谣》《树叶训令》还参加了中国12届评剧节,获得贾吉庆、张俊玲等专家的肯定和好评。

剧团充分信任,精心组织创作队伍,如作曲、导演、演员,我则考虑到舞台效果,认真参加全程的排练,虚心听取意见建议,修稿、完善。

创作自由少有羁绊约束

记者:我知道,运河和家乡成为您文学视角关注的主要对象,在戏剧、歌曲、诗歌等作品中多有关注,您能否介绍几部和家乡、运河有关的作品?

韩雪:我的创作体裁杂、题材也杂,但是,关于讴歌家乡责无旁贷,这样的作品很多。

关于家乡、沧州、运河的歌词我有几十首,仅仅大型组歌就有几个,《盘古开天组歌》《沧州组歌——雄心的土地》《大运河组歌》,另外还有关于《塞罕坝组歌》等其它体裁,反映沧州先进人物,大运河题材的长篇纪实文学《敬老院的月季花》《多情的绿叶》《烫金的墓碑》,广播剧《马厂誓师》《运河牙子》,广播连续剧《斌哥》,长诗《大运河——我们的母亲河》,散文《在古运河畔,我总想起一个人》《给孝一个形状》《阳光钻进衣裳里》……

记者:戏剧文学的创作有别于其它文学创作最大的特点是什么?你在戏剧文学方面做了哪些探索和尝试?

韩雪:我是从广播剧的创作开始,走上戏剧创作道路的,两部广播剧《晚晴恋歌》《乡恋》分别获得河北省“五个一工程”奖、河北省文艺振兴奖。

戏剧文学,同纯文学最大的区别,是其综合性。其效果的呈现,要靠多种艺术元素共同完成,不可单兵作战,创作时就要想到在立起来的各种情况,如资金、服装道具、灯光、布景、演员的力量等,是戴着镣铐跳舞的艺术,不能随心所欲,而且,还要根据演出情况做一些调整、校改,所以要有团队精神。

我是戏剧文学创作的新兵,作品还很稚嫩,谈不上什么探索。但是,我少有羁绊和约束,比较大胆、放得开,有初生牛犊不怕虎的劲儿,在基本舞台经验的基础上,想出自己的解决方案,而且敢于尝试。我写过广播剧、情景剧、儿童剧、寓言剧、童话剧、小话剧,零零星星在各级获奖,慢慢地提高了信心。著名评剧表演艺术家马泰先生的弟子、评剧作曲家黄兆龙先生曾经由衷地说,你已经具有了创作大戏的能力,可以写一些角色较少的大戏,我备受鼓舞。现在,已经有十几个大戏的创作计划,有的已经收集到很好的素材,有的已经构思完毕,有的在创作之中。

为了推进青县人和镇村的“四季村晚,人和剧献”计划,以文艺赋能乡村振兴,目前,我已经为人和艺术团创作了20多个小话剧。

创作成果归功于生活的馈赠

记者:我了解到,除了文学创作,您还是“守望麦田,记住乡愁”打捞梳理地域文化资源志愿者小分队的发起召集人,还曾是受表彰的“沧州好人”,这些社会身份与您的文学创作有着怎样的联系?

韩雪:我曾经说过这样一句话:学好人,写好人,做好人。作为作家,服务家乡,责无旁贷,这已经成为我一个内心的需要。

2012年因为运河救人,获得青县道德模范特别奖、沧州好人、中国好人、河北省道德模范、中国文联先进个人等一系列荣誉。其实,我一直认为,救人是举手之劳,偶然之举,不值一提。

创作离不开生活,在深入生活采风中感到,一些民间文化的知情者,已经老迈,日益凋零。因此,我感到了一种前所未有的危机感,于是我便发起了这个小分队。就是觉得,有些事情总要有人干,作为一个屡屡受过表彰的道德模范,更是责无旁贷。令人欣喜的是,报名者踊跃,成果也可观,被《沧州日报》评为十大新闻人物团体,成为青县县委、县政府表彰的先进文化团体。

我给自己的定位是:一手抓文化打捞,一手抓转化,既可以打捞散落的文化遗产,也可以将这些素材转化成有关文学作品,或者将其中的文化元素赋能乡村振兴。二者并行不悖,相得益彰。

记者:您对我市文学创作有何建议?

韩雪:要拿出深挖一口井的精神,立足脚下,在深入挖掘本地历史文化资源的基础上,创作出反映沧州特色、沧州印记、沧州风格的作品。其实,每个地方都有值得开发的文化富矿,值得书写、呈现。这一点,我们似乎做得不够。无论在历史文化、大运河文化、红色文化乃至今天的乡村振兴等方面,缺乏相应的原创作品、重量级作品。

我不知道我们的作家有没有这样的准备?找到自己的“鲁镇”、自己的“白鹿原”、自己的“东北乡”……说白了,就是找到属于自己的创作源泉和表现承载地,写出富有中国气派、民族风格、地域特色的作品。

这些年的体会总起来说是,文学要坚持文以载道的传统,服务社会、时代、人民,不要无病呻吟,不要为写而写。时代给了我们广阔的舞台和源泉,需要我们尽情讴歌。

另外,生活永远是文学创作的源泉,我从中收获了许许多多的题材、灵感、感情,所有的成果皆归功于生活的馈赠。