■ 本报记者 赵宝梅 本报通讯员 刘占勇 摄影 魏志广 王 韬

以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展,是大运河国家文化公园建设的重要内容。《大运河国家文化公园(沧州段)建设保护规划》明确了促进文旅融合带动的具体内容,未来,运河文化与旅游市场的深度融合,将开启我市文化旅游的崭新篇章。

构建7条精品文化体验线路

优质产品提升旅游体验

优质的文旅产品,是区域文化旅游繁荣的重要载体。建设大运河国家文化公园,我市将积极创作舞台艺术精品工程和文旅演艺项目,包括《大运河记忆》等文艺作品、《醒狮传奇》《功夫空竹》《凌云狮秀》等音乐武术演绎、《香韵》等舞蹈作品,推动《江湖》《一船明月过沧州》等戏剧作品巡演展演,集中展示大运河文化。

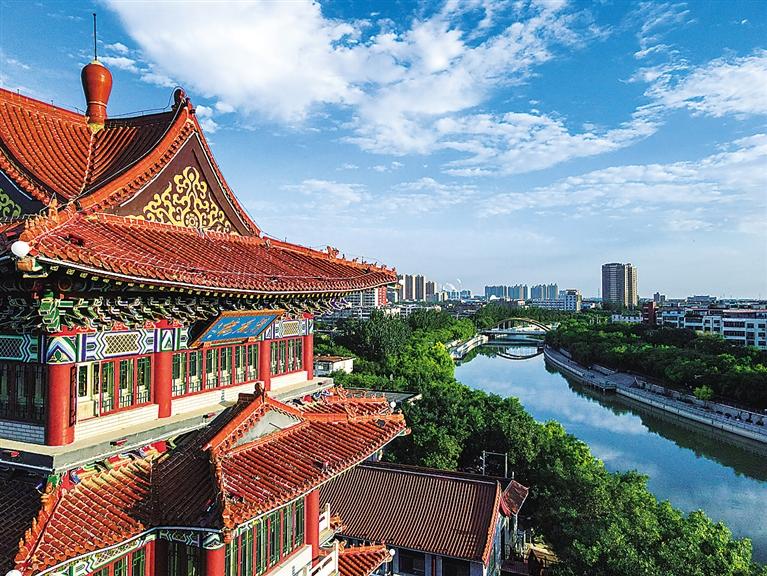

以大运河为纽带,通过不同类型的特色旅游产品,建立丰富多样的大运河文旅活动内容与场景,凸显运河文化底色和特色,为游客提供独特体验。将聚力打造9处旅游景区度假区、8处文化产业公园、15个古镇古村和文旅小镇、33个文化生态公园。对沿线旅游资源进行整合,构建青县田园生态文化线、捷地减河文化线、沧州—泊头城河繁盛文化线、东光—吴桥最美运河文化线等7条精品文化体验线路,文化与相关产业融合,带动运河沿线高质量发展。

围绕沧州物质文化遗产、非物质文化遗产、历史文化名人、故事,创建代表性IP,通过文创产品、动漫、游戏等多种方式,创造丰富生动的大运河沧州段衍生产品。重点对沧州狮舞、石牛、石金刚等资源,进行文化创意产品设计,将在核心展示园、集中展示带的适宜区域设置特色产品销售展出空间,在文旅融合区重要商业地段设置相关产品专卖店和体验店,提升旅游购物体验。

打造“河海狮城、文武沧州”品牌

文旅融合构建新格局

大运河国家文化公园(沧州段)建设,将构建文旅融合新格局,根据大运河沧州段文旅资源分布聚集度,划分出15处文旅集中发展主题片区。其中大运河非物质文化遗产展示园等重点聚集区6处;青县红木研学基地、姚官屯香海蝉林运河武术休闲度假区、纸房头御封椿林倒虹吸文化区、东光运河码头文化片区等一般聚集区9处。

重点打造“河海狮城、文武沧州”大运河沧州段统一品牌,精心培育世界文化遗产—连镇谢家坝文化遗产、世界杂技之都—吴桥2个文化品牌。全力打造7大标杆性主题品牌,依托东光大运河森林公园氧生园、市县区各类城市湿地公园、大运河景观带、田园综合体等生态休闲类旅游资源,开发生态观光、度假、康养、研学、自驾游等类型产品形成的“多彩运河”生态休闲主题品牌;依托泊头生铁冶铸、青县红木家具制作等技艺类非遗资源,大力开发日常消费、工美艺术、文化创意等类型旅游产品,形成“匠心运河”非遗文化主题品牌以及“多彩运河”“侠义运河”“原野运河”“月色运河”等主题品牌。

完善服务配套设施方面,将结合文旅集中发展主题片区,不仅形成贯通、便捷到达、高效换乘的交通路网体系,还将构建运河“服务基地—服务中心—服务驿站”三级文旅服务设施体系,实现文旅发展的整体提升。

推动工业遗存活化利用

旅游环境实现整体提质

随着大运河国家文化公园建设的深入推进,丰富的文旅新业态让大运河焕发新的光彩,整体旅游环境也将实现大提升。根据规划,我市大运河沿线将重点发展“休闲+”“数字+”“生态+”“艺术+”“文化+”等融合产业。

进一步规范红色教育和旅游,依托市烈士陵园、泊头华北局城市工作部旧址等革命遗址和纪念设施,打造大运河沿线重要爱国主义教育和红色旅游目的地。打造麒麟卧红色党建教育基地等一批红色旅游精品项目。

推进老面粉厂等运河沿线历史遗留的老作坊、旧厂房、旧设备的保护性开发,推动工业遗存活化利用。开展工业遗产改造利用示范项目建设,重点打造青县乾宁武马经济园区、泊头“大运河·十里香”等工业旅游景区,及王武镇牡丹产业园等新型工业旅游园区、旅游示范点和文旅小镇,塑造一批知名工业旅游品牌。

休闲农业和乡村旅游方面,重点建设司马庄村、傅家圈村、桑葚康养基地、油坊口运河民俗文化村等特色农业旅游村。此外,沿线体育旅游也将大放异彩,大运河农业生态文化园、冯家口镇林果现代农业园区、东光县大运河森林公园氧生园等生态型景区景点,将成为自驾车旅居车营地、户外拓展基地、自行车运动基地等,满足人们体育运动和休闲旅游的需求。