本报记者 杨静然 本报通讯员 杨海利 郭 超

走进青县第一中学,校门口几个苍劲有力的大字首先映入眼帘。鲜为人知的是,这几个大字是郭沫若先生于1962年为学校题写的。

郭沫若先生为何会给青县这所中学题写校名?这背后有着怎样的故事?

近日,记者走访了青县文史爱好者以及青县第一中学校长、退休教师等,还原了那段难忘的往事。

受到郭沫若的关注

这一切还要从60多年前说起。

众所周知,新中国成立后,我国依然沿用民国旧制,高等学校采取单独招生考试;1950年5月25日,新中国第一部高校招生考试文件诞生,要求各行政区教育部门根据当地情况,实行高等学校联合或统一招生;1952年,全国迎来了首次统一高考,时间为每年的8月。1966年,废除高考,直到1977年,高考才正式恢复。

青县第一中学第一次受到外界关注就是因为高考。

1956年8月,青县第一中学还没改名,叫青县中学,被河北省教育厅确定为重点中学并增设高中班后,受到了各级领导的重视。学校调配和充实了较好的师资力量,教学质量明显提高,尤其是高考升学率持续攀升。

青县文史爱好者回忆说,从1959年首届高中毕业班到1961年,学校连续3年的高考升学率均在80%以上,有的班级更是高达95%,不少学生考取了清华大学、北京大学和中国科技大学等名牌大学。

仅在1961年高考中,青县中学就有李建华等4名同学同时被中国科技大学录取。

当时,担任中国社会科学院院长兼中国科技大学校长的郭沫若关注到了这所学校。在一次会议上,他说:“看来这所县级中学的教学质量不一般,省、地教育部门总结推广一下他们的做法和经验。”

一时间,青县中学备受外界关注,在教育系统内传为佳话。

题字背后的故事

郭沫若的意见,很快由当时的河北省教育厅传达到沧州地区文教局,地区文教局又指示青县中学认真总结有关情况。

青县中学立即召开会议,传达了上级指示,并认真地研究和开展了这项工作。

他们先是总结了物理教师李一立的教学经验,上报到地区文教局。地区文教局不仅表扬了他,还将他的先进事迹报到了省教育厅,专门组织召开了全区中学教师师资培训会。不久,李一立又受到了省教育厅的表彰。

就这样,从1961年下半年开始,全省教育系统掀起了向青县中学李一立老师学习的热潮。

1962年,时任青县中学校长兼党支部书记的尹荷生,萌生了一个新的想法——写信给郭沫若先生,恳请他为校名题字。

于是,在征得其他校领导的同意后,尹荷生便把写信的事交给了时任教导处干事的孙景琪来办。深思熟虑后,孙景琪给郭沫若写了一封信,信中介绍了学校的地理位置、校舍规模、师生数量以及近年来取得的成绩,并表达了全校师生恳请先生为学校题写校名的愿望。

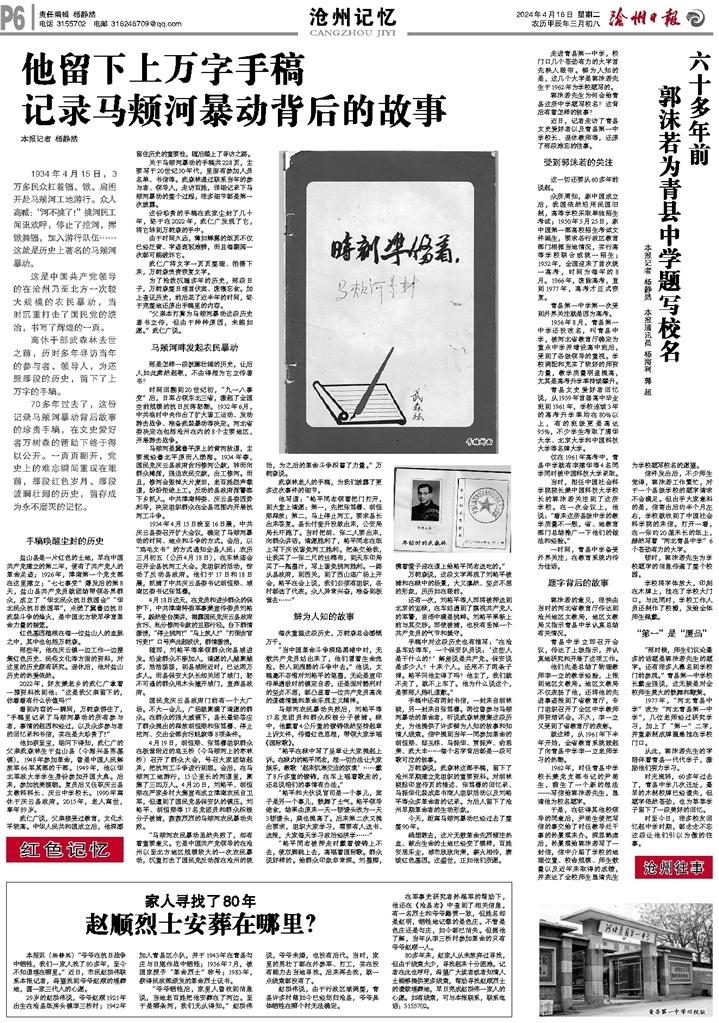

信件发出后,不少师生觉得,郭沫若工作繁忙,对于一个县级学校的题字请求不会满足。但出乎大家意料的是,信寄出后约半个月左右,学校就收到了中国社会科学院的来信。打开一看,在一张约20厘米长的纸上,赫然写着“河北青县中学”6个苍劲有力的大字。

顿时,郭沫若先生为学校题字的消息传遍了整个校园。

学校将字体放大,印刻在木牌上,挂在了学校大门口。与此同时,学校工作人员还制作了校徽,发给全体师生佩戴。

“第一”是“赝品”

“那时候,师生们议论最多的话题是郭沫若先生的题字。还有很多人慕名到学校门前参观。”青县第一中学校长戴金强说,这无疑是对全校师生莫大的鼓舞和鞭策。

1977年,“河北青县中学”改为“河北青县第一中学”,几位老师经过研究学习,加上了“第一”二字,并重新制成牌匾悬挂在学校门口。

从此,郭沫若先生的字陪伴着青县一代代学子,激励他们努力学习。

时光流转,60多年过去了,青县中学几次迁址,最早的木制校牌已经遗失,但题字依然苍劲,也为莘莘学子留下了一段美好的回忆。

时至今日,很多校友回忆起中学时期,都念念不忘这段让他们引以为傲的往事。