本报记者 杨静然

1934年4月15日,3万多民众扛着镐、锨、扁担开赴马颊河工地游行。众人高喊:“河不挑了!”挑河民工闻讯欢呼,停止了挖河,挥锨舞镐,加入游行队伍……这就是历史上著名的马颊河暴动。

这是中国共产党领导的在沧州乃至北方一次较大规模的农民暴动,当时沉重打击了国民党的统治,书写了辉煌的一页。

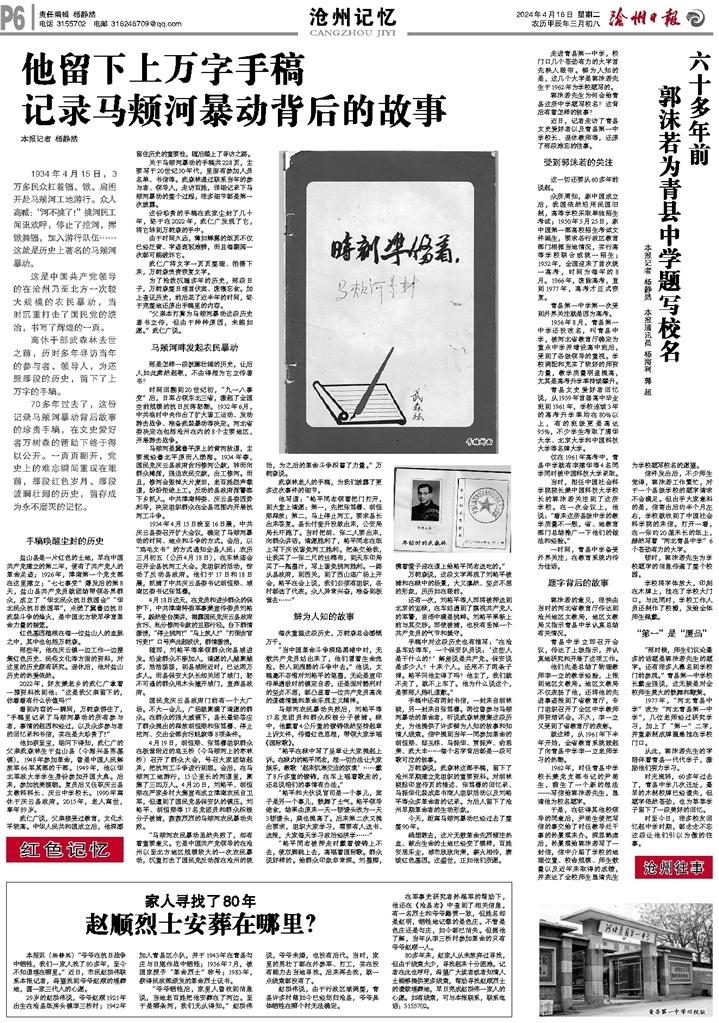

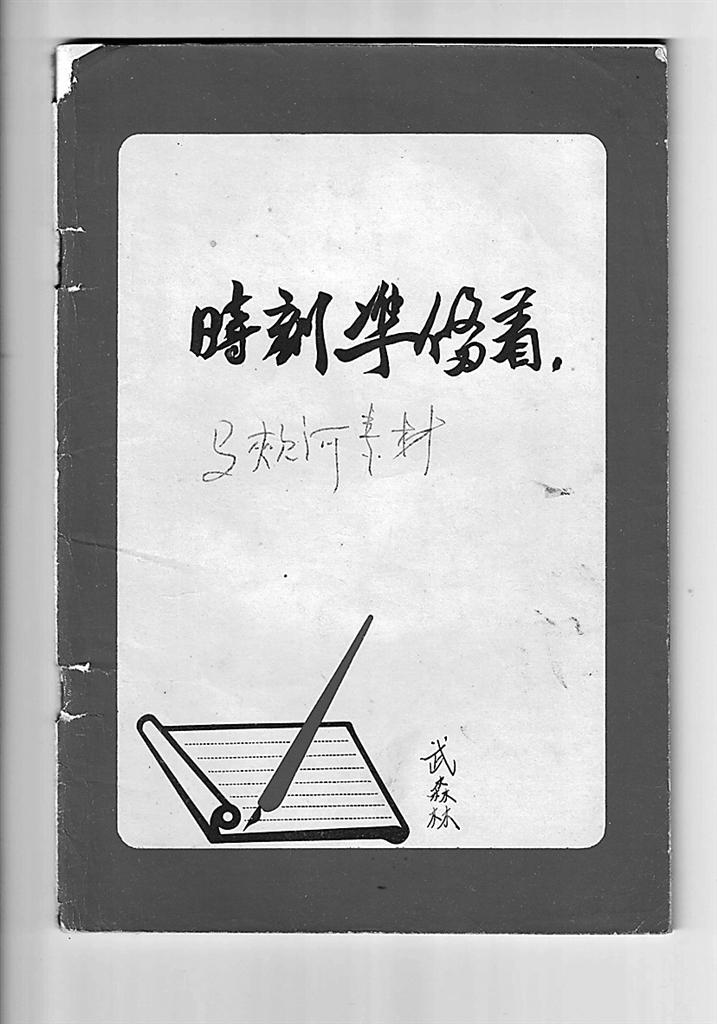

离休干部武森林去世之前,历时多年寻访当年的参与者、领导人,为还原那段的历史,留下了上万字的手稿。

70多年过去了,这份记录马颊河暴动背后故事的珍贵手稿,在文史爱好者万树森的帮助下终于得以公开。一页页翻开,党史上的难忘瞬间重现在眼前,那段红色岁月、那段波澜壮阔的历史,留存成为永不磨灭的记忆。

手稿唤醒尘封的历史

盐山县是一片红色的土地,早在中国共产党建立的第二年,便有了共产党人的革命足迹;1926年,津南第一个党支部在这里建立;“七七事变”爆发后的第8天,盐山县共产党员就团结带领各界群众,成立了“华北民众抗日救国会”“华北民众抗日救国军”,点燃了冀鲁边抗日武装斗争的烽火,是中国北方较早孕育革命力量的摇篮。

红色基因植根在每一位盐山人的血脉之中,其中也包括万树森。

那些年,他在庆云镇一边工作一边搜集红色历史、民俗文化等方面的资料,对这里的历史颇有研究。退休后,他对盐山历史的热爱依然。

2022年,好友兼老乡的武仁广拿着一摞资料找到他:“这是我父亲留下的,你看看有什么价值吗?”

看到内容的一瞬间,万树森愣住了,“手稿里记录了马颊河暴动的所有参与者,事情的起因和经过,以及众多参与者的回忆录和书信,实在是太珍贵了!”

他如获至宝,细问下得知,武仁广的父亲武森林生于盐山县(今海兴县苏基镇),1948年参加革命,曾是中国人民解放军66军某部的干部。1949年,他以华北军政大学学生身份参加开国大典。后来,参加抗美援朝。复员后又任职庆云县文教科科长、庆云中学校长。1990年离休于庆云县政府。2015年,老人离世,享年89岁。

武仁广说,父亲接受过教育,文化水平较高。中华人民共和国成立后,他深感留住历史的重要性,随后踏上了寻访之路。

关于马颊河暴动的手稿共228页,主要写于20世纪50年代,里面有参加人员名单、书信等。武森林通过联系当年的参与者、领导人,走访百姓,详细记录下马颊河暴动的整个过程,很多细节都是第一次披露。

这份珍贵的手稿在武家尘封了几十年,终于在2022年,武仁广发现了它,将它转到万树森的手中。

由于时间久远,薄如蝉翼的纸页不仅已经泛黄、字迹斑驳难辨,而且每翻阅一次都可能破坏它。

武仁广将文字一页页整理、拍摄下来,万树森负责恢复文字。

为了抢救沉睡多年的历史,那段日子,万树森整日埋首伏案、废寝忘食。加上查证历史,前后花了近半年的时间,终于完整地还原出手稿里的内容。

“父亲本打算为马颊河暴动这段历史著书立传,但由于种种原因,未能如愿。”武仁广说。

马颊河畔发起农民暴动

那是怎样一段波澜壮阔的历史,让后人如此肃然起敬,不由得想为它立传著书?

时间回溯到20世纪初,“九一八事变”后,日军占领东北三省,激起了全国空前规模的抗日反蒋怒潮。1932年6月,中共临时中央作出了扩大罢工运动、发动游击战争、准备武装暴动等决定。河北省委决定在包括沧州在内的8个主要地区,开展游击战争。

马颊河是冀鲁平原上的黄河故道,主要流经鲁北平原而入渤海。1934年春,国民党庆云县政府贪污修河公款,转而向群众摊派,强迫农民交款,出工修河。而且,修河会毁掉大片麦田,老百姓怨声载道,纷纷拒绝上工。反动的县政府派警察下乡抓人。中共津南特委、庆云县委因势利导,决定组织群众在全县范围内开展抗河工斗争。

1934年4月15日晚至16日晨,中共庆云县委召开扩大会议,确定了马颊河暴动的时间、地点和斗争的方式。会后,以“鸡毛文书”的方式通知全县人民:农历三月初五(公历4月18日),在东林庙会召开全县抗河工大会。党组织的活动,惊动了反动县政府。他们于17日和18日晨,抓捕了中共庆云县委书记胡恒熙、城南区委书记张笃骞。

4月18日这天,在党员和进步群众的保护下,中共津南特委军事兼宣传委员刘格平,毅然登台演讲,揭露国民党庆云县政府贪污、私分修河专款的丑恶行径。台下群情激愤,“停止挑河!”“马上放人!”“打倒贪官污吏!”口号声此起彼伏,群情激愤。

随即,刘格平等率领群众向县城进发。沿途群众不断加入,请愿的人越聚越多,浩浩荡荡,到县城附近时,已达两万多人。而县保安大队长却关闭了城门,怒不可遏的群众用木头撞开城门,直奔县政府。

国民党庆云县政府门前有一个大广场。不大一会儿,广场就聚满了请愿的群众。在群众的强大威慑下,县长最终答应了群众提出的释放胡恒熙和张笃骞、停止挖河、交出全部贪污赃款等8项条件。

4月19日,胡恒熙、张笃骞组织群众在板营附近的皂王桥(今马颊河上的枣林桥)召开了群众大会,号召大家团结起来,把抗河工斗争进行到底。会后,在马颊河工地游行,15公里长的河道里,聚集了三四万人。4月20日,刘格平、胡恒熙在严家务村大集宣布成立津南农民自卫军,但遭到了国民党县保安队的镇压。刘格平、胡恒熙等17名党团员和群众积极分子被捕,轰轰烈烈的马颊河农民暴动失败。

“马颊河农民暴动虽然失败了,却有着重要意义。它是中国共产党领导的在沧州以至北方地区规模较大的一次农民暴动,沉重打击了国民党反动派在沧州的统治,为之后的革命斗争积蓄了力量。”万树森说。

武森林老人的手稿,为我们披露了更多这次事件的细节。

他写道:“格平同志领着把门打开,到大堂上请愿:第一,先把张笃骞、胡恒熙释放;第二,马上停止河工,要求县长出来答复。县长付奎升没敢出来,公安局局长吓跑了。当时把胡、张二人要出来,向群众讲话。请愿胜利了,格平同志在纸上写下庆祝罢免河工胜利。把条交给我,让我买了一张二尺的丝棉布,到天东印局买了一瓶墨汁,写上罢免挑河胜利。一路从县政府,到西关,到了西山庙广场上开会,格平在会上说,我们必须有组织,各村都选了代表。众人异常兴奋,准备到板营去……”

鲜为人知的故事

每次重温这段历史,万树森总会感慨万千。

“当中国革命斗争深陷黑暗中时,无数共产党员站出来了,他们冒着生命危险,投入到残酷的斗争中去。”他说,文稿毫不吝惜对刘格平的笔墨,无论是宣印传单遇敌时的镇定自若,还是面对酷刑时的坚贞不屈,都凸显着一位共产党员高尚的道德情操和革命乐观主义精神。

马颊河农民暴动失败后,刘格平等17名党团员和群众积极分子被捕。狱中,他戴着4公斤重的镣铐依然坚持起草上诉文件,传播红色思想,带领大家学唱《国际歌》。

“格平在狱中写了呈草让大家提起上诉。在狱内的格平同志,想一切办法让大家娱乐,教歌‘起来饥寒交迫的奴隶’……戴了8斤多重的镣铐,在车上唱着歌走的,还总说咱们的事情有办法。”

“格平和大伙说官司是一个事儿,案子是另一个事儿,鼓舞了士气。格平领导绝食,结果由原来一天一顿馒头改为一天3顿馒头,菜也提高了。后来第二次又提出要求,组织大家学习,需要有人送书、送报,大家每天学习政治经济学……”

“格平同志被押走时戴着镣铐上不去,便双脚跳上去,高唱着国际歌。群众说好样的。给群众印象非常深。刘墨卿,携着筐子迎在道上给格平同志送吃的。”

万树森说,这段文字再现了刘格平被捕和在狱中的场景,大义凛然、坚贞不屈的形象,历历如在眼前。

还有一次,刘格平等人即将被押送到北京的监狱,在车站遇到了蔑视共产党人的军警,言语中满是挑衅。刘格平果断上前与其交涉。即使被捕,也没有丢掉一个共产党员的气节和操守。

手稿中对这段历史也有描写:“在沧县车站等车,一个保安队员说:‘这些人是干什么的?’解差说是共产党。保安说是多少人?十来个人。还用不了两条子弹。格平问他主得了吗?他主了,我们就不走了,就不上车了。他为什么说这个,是要那人赔礼道歉。”

手稿中还有两封书信,一封来自胡林晓,另一封来自张笃骞。两位曾参与马颊河暴动的革命者,听说武森林搜集这段历史,为他提供了许多鲜为人知的故事和知情人线索。信中提到当年一同参加革命的胡恒熙、邸玉栋、马振华、贾振声、俞恩荣、武大丰……每个名字背后都是一段可歌可泣的故事。

万树森说,武森林这部手稿,留下了沧州早期建立党组织的重要资料。对胡林晓贴印宣传页的描述、张笃骞的回忆录、马振华化装成卖书商人组织活动以及刘格平等众多革命者的记录。为后人留下了沧州早期革命者的生动形象。

今天,距离马颊河暴动已经过去了整整90年。

硝烟散去,这片无数革命先烈倾注热血、献出生命的土地已经变了模样,百姓安居乐业,城市欣欣向荣,薪火相传,赓续红色基因。这盛世,正如他们所愿。