本报记者 齐斐斐

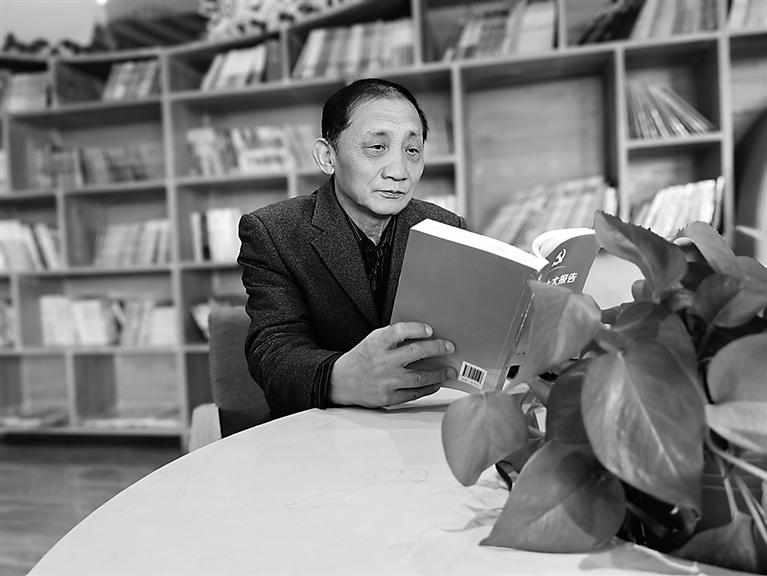

日前,在东光县新华书店举办的“全民阅读·周末读书分享会”上,企业退休职工汤延光分享了题为《坚持读书和文学创作相结合,做文艺百花园里的一片“绿叶”》的心得,他深有感触地说:“只有坚持多读书、读好书、读精品,才能使文学创作的热情越燃越旺,才能使文学创作的素材越积越多。”

40多年来,他一边读书、一边创作,作品经常在省市文学期刊和主流媒体上发表并获奖,先后加入了沧州市作家协会、河北省散文学会、河北省采风学会、中国微型小说学会。

汤延光说,读中学时他就喜欢读课外读物,但由于过去农村条件差,除了小人书之外,其他书籍很难看到。有一年暑假,他去东光县城,在书店看到中篇小说《闪闪的红星》。那时,他只听老师在课堂上讲过什么是小说、如何写小说,但平时却很少能读到小说,于是,就用准备买鞋的钱买下了这本书。

回到家后,他一头扎进书本,被书中的人物以及作家朴实的文风深深感染了,那时他就暗暗发誓:要好好读书、好好写作,将来当一个像李心田那样的作家。

他边学边写,作文经常让老师当范文读。后来上高中进了县城,新华书店和图书馆成了他周末常去的地方。在那里,他读了陈忠实的《白鹿原》、杨沫的《青春之歌》等文学书籍,不仅开阔了视野,也更浓郁了他对文学的痴爱。

参加工作后,他开始尝试着给报刊投稿。当多次投稿石沉大海后,他也一度产生过放弃文学创作的想法。有一次,他看了著名报告文学作家李春雷的写作经历,被对方的执着和坚持深深打动了,于是重新振作起来,更加刻苦地读书和写作。小说《酒菜,没有上席》《最后的渴求》《今夜,她约他到大堤》等作品也先后发表在《沧州日报》《春潮》等报刊上。从此,他文学创作的信心更足了。

在发表了几篇作品后,汤延光喜欢上了小小说。他觉得小小说具有“短平快”的特点,茶余饭后、闲遐之余,读起来方便,被称为阅读的精神快餐。但是,小小说写好了也并非易事,麻雀虽小,五脏俱全。在文学创作之路上,汤延光更加努力。

开始由于上稿心切,他只顾写作,忽视了读书,一度陷入“没东西可写”的低潮,创作也进入“瓶颈”期。在这种情况下,他沉下心来开始读书,并购买了《怎样写小小说》《小小说是平民艺术》《中国最好看的微型小说》等文学书藉;订阅了《微型小说选刊》《小小说选刊》等文学期刊,研究名家名作,同时,走到群众中去挖素材,提高观察和感知生活的能力。后来,先后创作了《朋友》《邻居》等小小说。

汤延光的伯父是革命烈士,在淮海战役中牺牲。为了写好伯父的故事,他特意购买了《红色家书》,学习和了解革命烈士的爱国精神,书写了文章《红色家风永不褪色》。

汤延光说,伯父小时候没有读过书,生前没有留下任何文字和影像资料,当兵六年给家里只写过一封信,还是让战友代写的。在信中,他一再嘱咐他的母亲,要让孩子们好好上学读书,将来做对社会有用的人。

奶奶记住了伯父的话。父亲到了上学的年龄,因为家里穷,上不起学,奶奶就给父亲借来别家孩子读过的课本,让他在地里放着羊看书学习。几年工夫父亲竟自学完成了小学的全部课程,还以优异的成绩考上了中学。

父亲因为喜欢读书,擅长写作,参加工作后不久被调到东光县政府从事文秘工作。当时县里刚刚成立县志办公室,父亲用了8年时间,完成了新中国成立以来东光县第一部县志。汤延光的儿子受良好家风的影响,积极应征参军入伍,在部队通过自学,取得了燕山大学毕业证书,最终实现了自己的“大学梦”。

40年来,汤延光把读书明志、历史文化、红色家风写进作品里,用文字表达着浓浓的家国情怀。2014年,在中国小说学会组织举办的“文华杯”全国短篇小说大赛中,他的短篇小说《朋友》荣获三等奖;在第五届河北文学艺术彩凤奖评比中,他的散文《运河岸边是家乡》荣获散文组优秀奖; 2009年,由作家出版社出版文学作品集《岁月流光集》,后又出版了《难忘的岁月》,受到读者好评。